「長崎NEXTスタイル」

今回は長崎の主力産業の一つ、水産業を巡る新たな動きです。

近年、後継者不足など、多くの課題を抱える水産業を再び盛り上げようと、長崎大学が中心となり、新たなプロジェクトを立ち上げました。

その名も「ながさきBLUEエコノミー」。どんな取り組みなのか取材しました。

三方を海に囲まれ、豊かな漁場に恵まれた水産県・長崎。海での漁と養殖業を合わせた生産量は、全国2位の規模を誇ります。

しかし今、温暖化による漁獲量の変化や後継者不足など、多くの課題を抱えています。

どうすれば持続可能な水産業を実現できるか。その答えとして、長崎大学の征矢野 清教授をリーダーとする研究グループが立ち上げたプロジェクトが「ながさきBLUEエコノミー」です。

長崎大学 環東シナ海環境資源研究センター 征矢野 清 教授:

「地域全体が、水産業の産業化を目指すべきと考えております、これを達成することができれば、若者が養殖や養殖関連産業を、仕事の場として考えることができるのではないかと思っております」

ながさきBLUEエコノミーが目指す「産業化」とは、計画的な生産・加工・流通で漁業者の収入を安定させ、かつ海の環境を守り、水産業を持続可能な産業にすること。

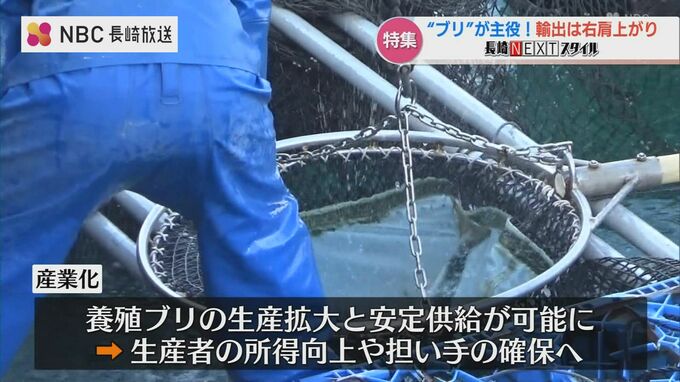

そして、その主役となるのが、長崎でも養殖が盛んな「ブリ」です。

ブリは欧米での人気が高く、輸出量はここ数年、右肩上がりに伸びるなど、世界に通用する可能性を秘めているためです。

征矢野 教授:

「主軸を、”獲る漁業”から”養殖”へ転換し、生産した魚を国内のみならず、海外へ販売することによって、水産業の再生を進めようと考えております」

産業化によって、養殖ブリの生産拡大と安定供給が可能になれば、生産者の所得向上や、担い手の確保につながると期待されています。