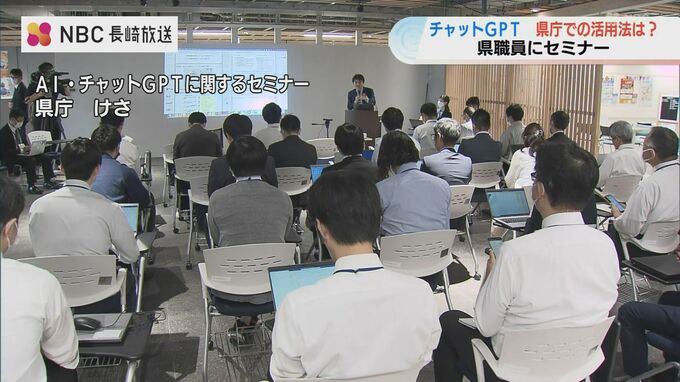

一部の自治体で試験的に導入が始まっている対話型AI『チャットGPT』について、21日、長崎県庁で行政での活用法に関するセミナーが開かれました。

チャットGPTは、インターネット上のサイトで入力された質問に対して、AIが自動で返答してくれるサービスです。

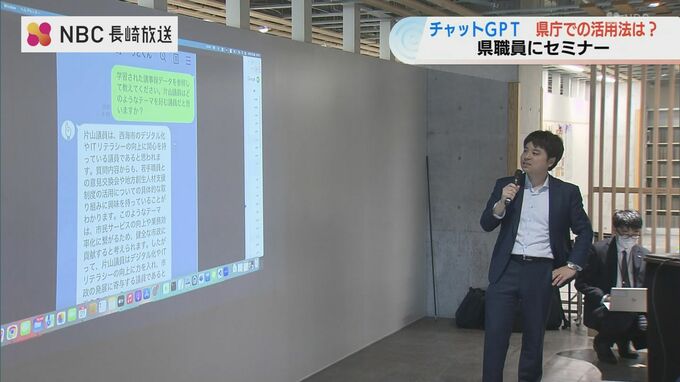

講師 西海クリエイティブカンパニー代表 宮里 賢史さん:

「こんな技術を我々はどうしたらいいのっていう風に思いますよね。」

21日、長崎県庁で職員を対象に開かれたセミナーには、およそ100人が参加。

AIに、過去の議会答弁や長崎県の基本情報、課題の現状などを学習させた上で、チャットGPTを使用することで、行政文書や挨拶文などの作成に活用できることが紹介されました。

長崎県職員:

「業務に役立てられるように、AIを勉強していきたいなと思いました」

長崎県職員:

「技術的にできることが、人間がやることに近づいてきたな、という実感はすごく思いましたね。使う側のスキルアップもいるかなと」

西海クリエイティブカンパニー代表 宮里 賢史さん:

「人口減少に直面している長崎においては、何が問題かって、その仕事をやる人がいないんですよね。それをできる存在が技術的には来ているわけなので、頭で考えるより、まず触れてもらうことが最初かなと思ってます」

各地の自治体でチャットGPTの活用が模索される一方、鳥取県では庁舎内のパソコンからはアクセスできないようにするなど、その賛否は分かれていて、長崎県は『情報漏洩』や『正確性』の面なども含めて、検討を続けることにしています。