9月3日は日本の近代印刷の祖とされ江戸から明治にかけて長崎で活躍した本木昌造の命日です。明治8年に亡くなって今年で150年。その偉業を称えようと印刷業関係者らによる講演会などが行われました。

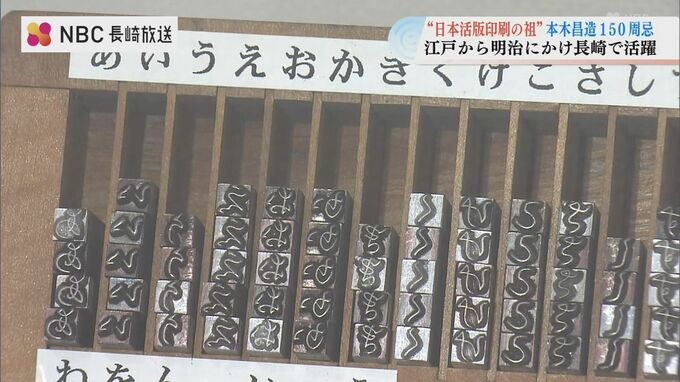

1辺5ミリ。鉛の合金で鋳造された日本語の活字。『本木活字』の復刻版です。

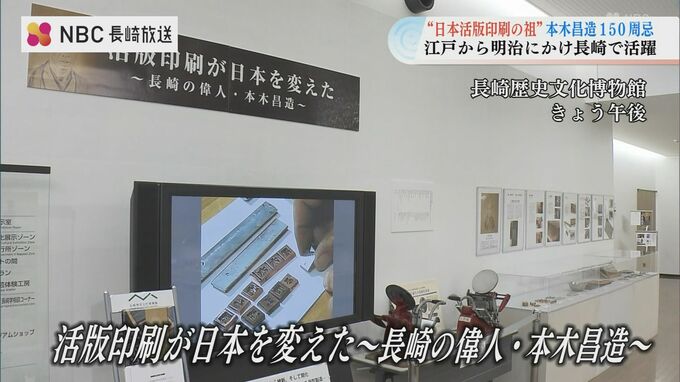

長崎歴史文化博物館では「活版印刷が日本を変えた」と題する展示が行われています。

今年で没後150年となることを記念して、本木昌造を顕彰する長崎の印刷工業組合が講演会を開きました。

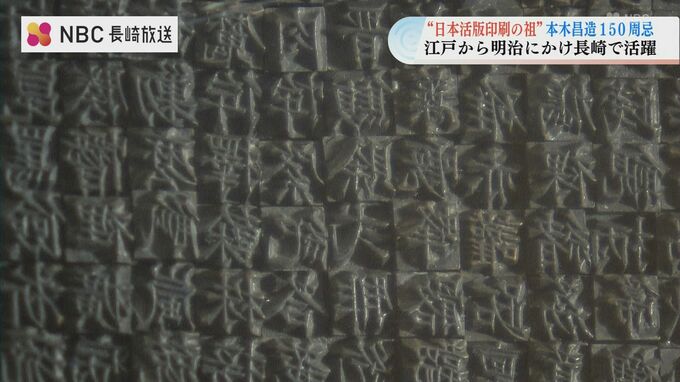

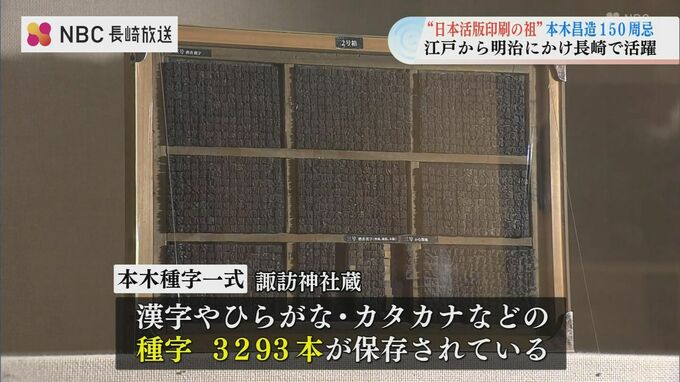

本木昌造を研究している大串 誠寿 芸術工学博士「本木昌造の木彫文字ですね。これは何の原器かと言いますと、日本の近代文字文明の原器であります。インターネットを含め、私たちが目にするすべての文字の源流を辿っていくとこの諏訪神社の木彫文字に辿り着くわけでありまして、これほど由緒の明らかな文字の原器というものはないわけです」

本木昌造は明治初期に西洋の活字技術を習得し、漢字やひらがな、カタカナといった複雑で膨大な数の日本語の活字を鋳造。これは活字を鋳造するために製作した木製の種字です。

活版印刷によって書籍や新聞の大量生産が可能となり、日本の近代化を推し進めました。

福岡の印刷関係者「いろんな意味で印刷が進歩してきちゃうと、今、これが当たり前だと思うんですけど。でも、実際に昔こうやって。“種字”から作ってたんだなって思うと、結構感慨深いなと」

講演会の後は長崎市内の本木家の墓を訪ね、印刷関係者らが遺徳を偲びました。

(記者)印刷業界もね、だいぶ今はもうデジタルになって形を変えましたね?

本木昌造顕彰会・毎熊一太会長「変わりました。変わりました。でも、情報を伝えるっていうことに関しましては、本木先生が一番、志を持たれたところでありますので、私もやっぱり印刷業として、いろんな形の情報をお届けするというのは、今後とも努力していくべきとこだと思っております」

日本の近代化を支える基盤を築いた本木昌造の生き方は、現代を生きる私たちに多くの示唆を与えてくれます。