■ 「職場への遠慮」企業に求めらえる環境整備

夫「去年取りました育休、2日間だけ。若干気まずさというか休みづらい」

妻「もっとちゃんと取ってほしかった、ちゃんと休んでちゃんと育児を一緒にやるみたいなのをやってほしかった」

(Qどうすれば育休が取りやすくなる?)

夫「雰囲気ですかね、取る人は取ってるんで、周りに気を使いすぎてるだけかもしれない。先輩が取ってたら自分も必然的に取るみたいない、そういう文化的なところが定着していくと取りやすいのかなと思ったりします」

男性「つい最近、盆前から一か月間ぐらい(育休を)いただきまして。(職場で)自分が初めてだったので対応に困ってた感じですけど、すんなりと話は通してくれました。

(妻が)睡眠時間がどうしても取れなかったから自分がその分、間に入って休ませるような感じで。

(取って)良かったですね、もうちょっと期間が長い方が良かったかなっていう。

やっぱり下の若い人たちって取りにくいというのもあるから、いまの時代に寄り添って若い人たちがこれから育児休暇を取りやすいようにしてもらった方がいいのかなと」

【住】職場の理解はキーポイントになりそうですね。

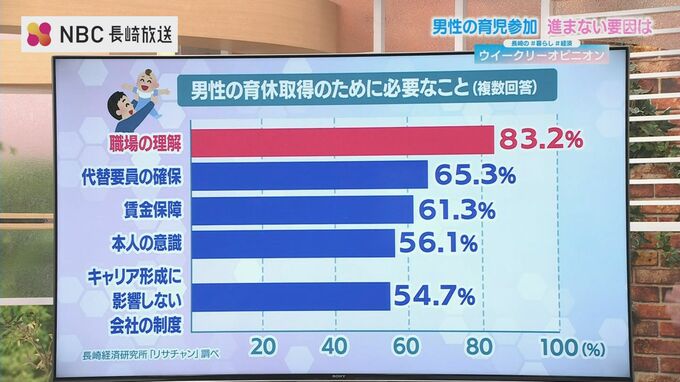

【平】長崎経済研究所の「リサチャン」でも、“男性の育休取得促進のために何が必要か”を複数回答で尋ねていて──

最も多かった回答は「上司・同僚など職場の理解」で83.2%、

次いで「仕事の代替要員の確保」が65.3%、

そのほか「休業中の賃金保障」「取得に対する本人の意識」「キャリア形成に影響しない会社の制度」などとなっています。

これを見ても、多くの方が男性の育休取得に対しての “職場の反応” を気にしていることが伺えます。

【住】先ほどの方も言われていましたが、『男性が育休の取得を躊躇しない職場の雰囲気』というのが、これからは求められそうですね。

■ 『産後パパ育休』で企業に義務化されること

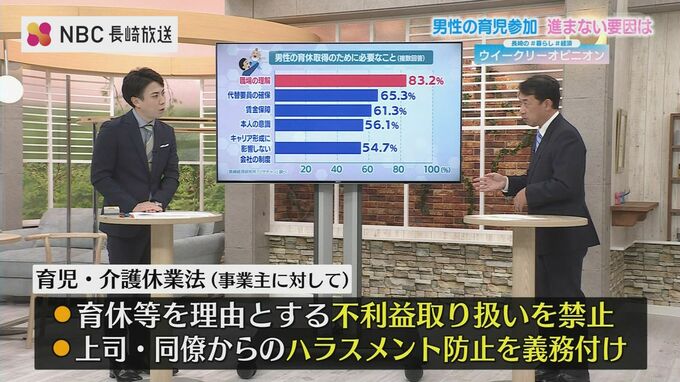

【平】そうした懸念があることから、育児・介護休業法では事業主に対して『育休等を理由とする解雇などの不利益取り扱いを禁止』しているほか、『上司や同僚からのハラスメント防止』を義務づけています。

また、来年4月からは従業員1,000人以上の企業において、『育休の取得状況を年に1回公表すること』が義務付けられます。

これによって“育休が取りやすい企業”と“そうでない企業”が明確になると、『人材確保』に影響が出てくることも考えられますから、これからは企業側も男性の育休取得に対する意識を高めて、それに沿った対応を講じることが必要になってくると思います。

【住】今後は、就職の際の“企業選び” にも影響を与えそうですね。

【平】従業員数が少ない企業では、育休による欠員の補充が難しい場合もあると思いますが、最近では大手保険会社が『代替要員の採用にかかる費用を補償』する保険商品を販売するケースも出てきています。

18日のPintで紹介したように『新幹線開業で大村からの通勤時間が45分から15分になり、家族と過ごす時間が増えた』という話もありました。

こうしたインフラ整備と併せて、社会制度の見直しや周りの協力によって、「パパ、また来てね」と言われることがないような社会にしたいですね。