新型コロナの感染拡大や諏訪神社のハラスメント問題で、3年連続で奉納踊が中止となった長崎くんち。

実はこの空白の3年をかけて、くんちの神髄とも言える伝統技術「長崎刺繍」を施した新作衣装が生み出され、静かにその産声を上げました。

今回、町の許可を得て、正式なお披露目前にその制作過程と、完成品の一部を紹介します。

■ 町の悲願の ”船頭衣装”

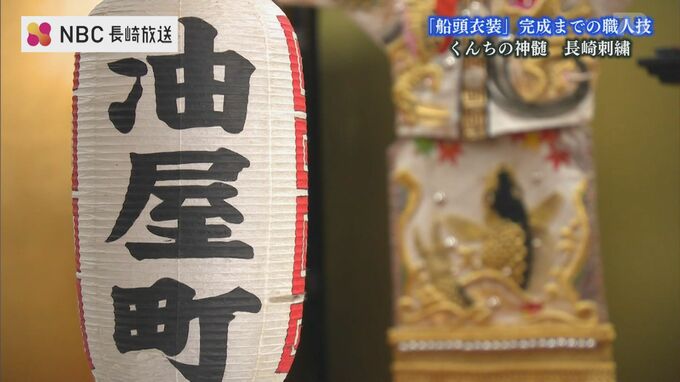

油屋町の『船頭衣装』。町にとって悲願の一着です。

「ハーハーハー」

(息を切りながら、細い坂道を重い荷を担いで登っていく男性)

3年半かけて作った「衣装」の引き渡しです。

嘉勢 照太さん(70):「こんばんは。お世話になります」

川船を奉納する七ヶ町のうち一ヶ町だけ船頭衣装を持っていない『油屋町』。

本来なら来年巡ってくるはずだった出番に合わせ、町のシンボルとなる衣装の制作を依頼していました。(度重なる延期で出演は4年後となった)

(出来上がった衣装を包む紙をめくり、取り出す)

町民:

「うわー…」

「きれさー…」

「すごい…」

突き抜けんばかりの双龍。

長崎刺繍ただ一人の伝統技術保持者 嘉勢 照太さんによる ”令和の新作” です。

職人人生 最後の大仕事と決め、3年半のすべてを注いだ手仕事。

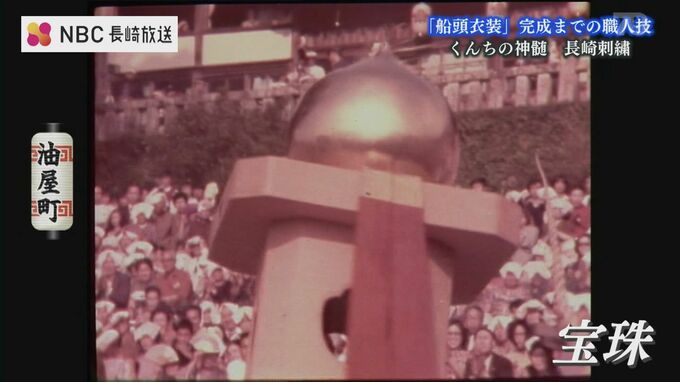

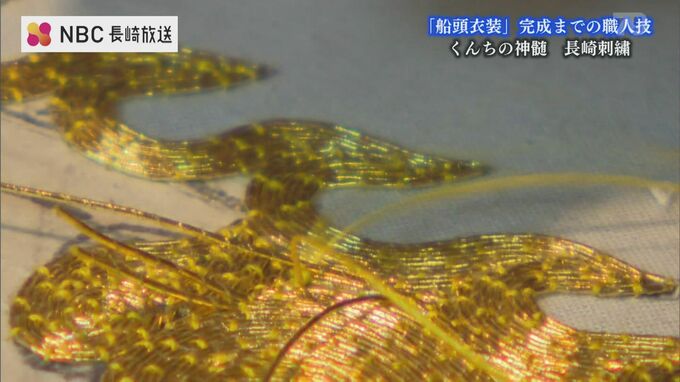

絹糸、本金で作り上げた「宝珠」を、銀細工の ”カギづめ” が、がしりとつかんでいます。

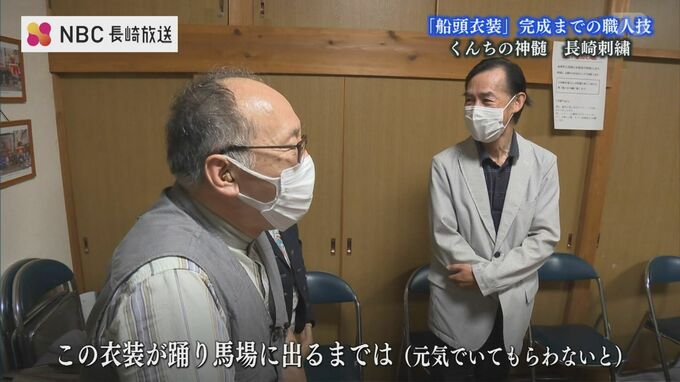

油屋町自治会長・松尾小太郎さん(73):

「感激してます。言葉も出ないくらい。これが踊り馬場に出るまでは(元気にしていてもらわないと)何が何でも…」

長崎刺繍職人 嘉勢 照太さん(70):

「囃子と一緒に出てきたら本当いいやろうな」

(衣装を納めた帰り道)

妻の嘉勢 路子さん:

「(くんち仕事は)卒業…私達の気持ちはそうなんです」

嘉勢 照太さん:

「(出演者が)”その気” になって頂けるようなものになっていればいいんだけど。実際はどうなるか、心配な所はあります」

388年間、町民達の手で続けられてきた奉納踊。

”宝珠” を乗せた油屋町の傘鉾は、茶貿易で財を成した『大浦お慶』が作らせたと伝えられています。

荒波を超え、神様に捧げる魚を取りに向かう川船は、どの町もみーんな子どもたちが船頭をつとめます。

長崎の町民は贅を尽くした長崎刺繍を子供に着せ、衣装も、子供達も ”宝” として扱ってきました。

しかし、油屋町はこれまで、川船を奉納する他町から都度、借り受けていました。

■ ”100年輝く宝珠”を作るだけで3か月

2020年2月。今回、初めて密着取材が許された制作過程。

それは「下絵」から始まり「下絵」で10か月続きました。

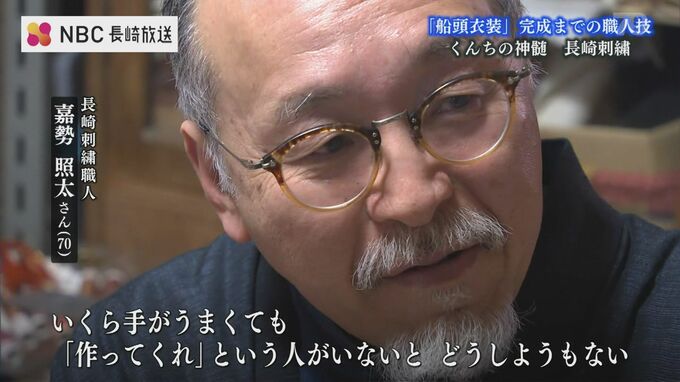

江戸時代、長崎に住む唐人から伝わった長崎刺繍は凄腕の『絵師』が絵を描き、熟練の『縫師(ぬいし)』が糸で表現する。元は「分業」で行われていた技術です。

幕府への献上品として発達しましたが、次第にその姿を消し、今は「くんち」の中でかろうじて受け継がれています。

嘉勢 照太さん:

「いくら手がうまくても『作ってくれ』という人がいないとどうしようもない。職人というのはいくら手があっても、仕事がどんどんあって頭で意識しないでも手が動く位の仕事があっての職人。いい仕事したいですね」

糸の流れで描いていく長崎刺繍。

リズムよくとめた金糸は次第に光を放ち始めます。

特徴のひとつ──立体に見せる「盛り上げ」には、こよりや綿が多く使われますが、嘉勢さんは今回の宝珠に ”桐” を忍ばせました。

何でもありが長崎流──ワイヤーに糸を巻き付け作るのは宝珠の紋様です。

実は、糸のゆるみを防ぐプロテクターの役目も担います。

全ての表面にすき間なく金糸を止め付け ”100年輝く宝珠” が完成しました。

宝珠だけで3か月…

こうやって3年半。

奉納踊はありませんでしたが、その出番を待つ衣装は出来上がっていきました。

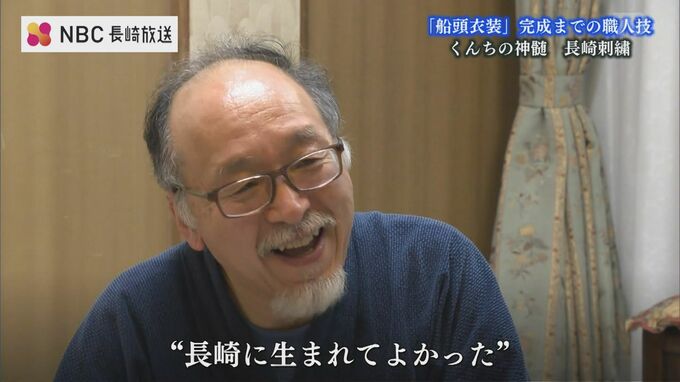

嘉勢 照太さん:

「景気が良かった時の名残りを未だにやっているわけですけど…”裏打ち”みたいなものになればいいと思います。”長崎に生まれて良かった”っていうようなね」

■ 本番を前に 町民で ”庭見世”

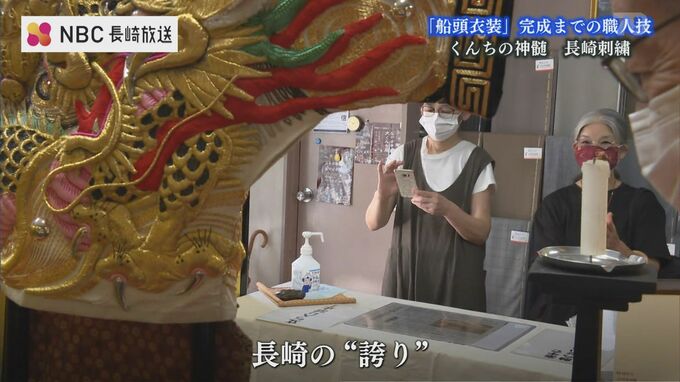

今月10日の油屋町、衣装の完成を祝う町民だけの小さな、小さな「庭見世」が行われました。

衣装を見る町民:「わーすごいですねー」

油屋町 自治会長 松尾 小太郎さん(73):

「4年後に誰かが着ますから」

「銀細工なんです…」

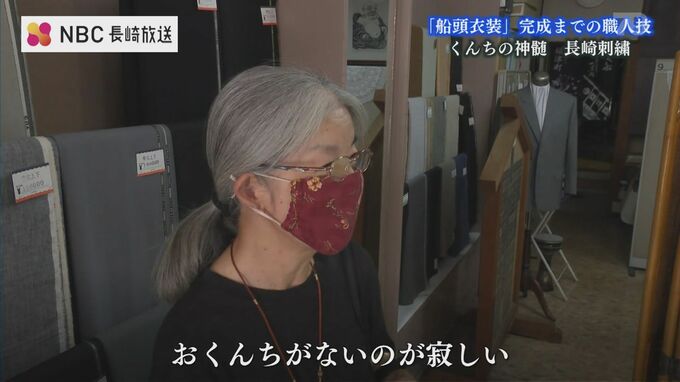

町内関係者:

「おくんちがないのが寂しいです。あーきれい本当、長崎の誇りですね」

松尾 小太郎さん:

「本当は来年が踊町やったとばってん」

町内関係者:

「あー色々ありよるもんやけんね。本当ばい」

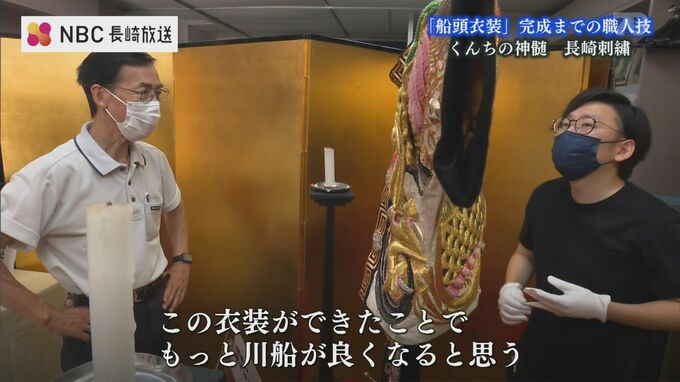

同じ川船を奉納する榎津町の関係者:

「本当は来年でしたのにね。油屋町さんは…。うち(榎津町)は今年やったとに」

松尾 小太郎さん:

「(嘉瀬さんが)もう作りきらんって言いよった」

榎津町の関係者:

「そこなんですよ。嘉勢さんがいなくなったら後継者がいないわけですよ」

町内関係者:

「楽しみですね次。誰が着るとやろ」

松尾 小太郎さん:

「4年後、私がおるかどうか分からないんですけど…この衣装ができたという事で、もっともっとこの川船が良くなるんじゃないかなと思いますよ」

4年後、小学2年生あたりが着ることになるか…?

正式なお披露目は出番の年の「庭見世」で。

来年で389年目、町民達が愛し、育ててきたくんちの中で時を超える宝がまたひとつ生まれました。

10月7日から3日間行われる「ながさき大くんち展」の初日には、嘉勢照太さんが制作の裏話やその思いを語る講演会が予定されています。