雲仙・普賢岳の噴火災害を後世に伝えていくための施設が「雲仙岳災害記念館」です。オープンから22年、入館者が減少傾向となる中記念館では最新技術を取り入れた施設へとリニューアルが計画されています。

毎年、6月3日、雲仙岳災害記念館の杉本伸一館長は犠牲者の慰霊碑に花を手向けています。

杉本伸一館長:

「6月3日をきっかけにもう一回防災とか災害への備えそういうのを考えるきっかけにしていただければ」

2002年に建設された「雲仙岳災害記念館」はさまざまな展示を通して普賢岳災害の教訓を来館者に伝えるとともに、各地で起きる自然災害への備えや防災について学ぶ施設としてその役割を果たしてきました。

杉本館長:

「火山というのを(当時は)よく理解していなかったんだろうと思うんですね。火砕流にしてもそうですし、土石流にしても、やっぱり自然をまず知ることから防災っていうのは始まるんだろうな」

開館当初、年間30万人を超えていた入館者数は年々、減少傾向となっています。2018年の施設リニューアルで一時、入館者数は持ち直したもののコロナ禍を経て低迷が続いています。

記念館では、来年春までに、プロジェクションマッピングなどの最新技術を取り入れ施設の2度目のリニューアルを行う計画です。

杉本館長:

「新しい手法がもうどんどん出てきてますので、そういうのを使いながら、来た人により分かりやすく、よりリアルに、どうしたら伝えられるかっていうところは、一生懸命考えながら改善をしていきたい」

施設のリニューアルに先駆けて記念館のホームページでは、今年2月、新たに「定点」と呼ばれる場所を360度カメラで撮影した動画が公開されました。360度動画では「定点」を、自由な角度から見学できるだけでなく「定点」についての解説も加えられています。

被災当時、島原市の職員だった杉本館長は、この「定点」で多くの命が奪われたことを後世に伝えるため、3年前、被災車両を掘り起こし「災害遺構」として整備しました。

「定点」と呼ばれるこの場所は、当時普賢岳の火山活動を撮影するため報道関係者が、カメラを構えていた場所でした。

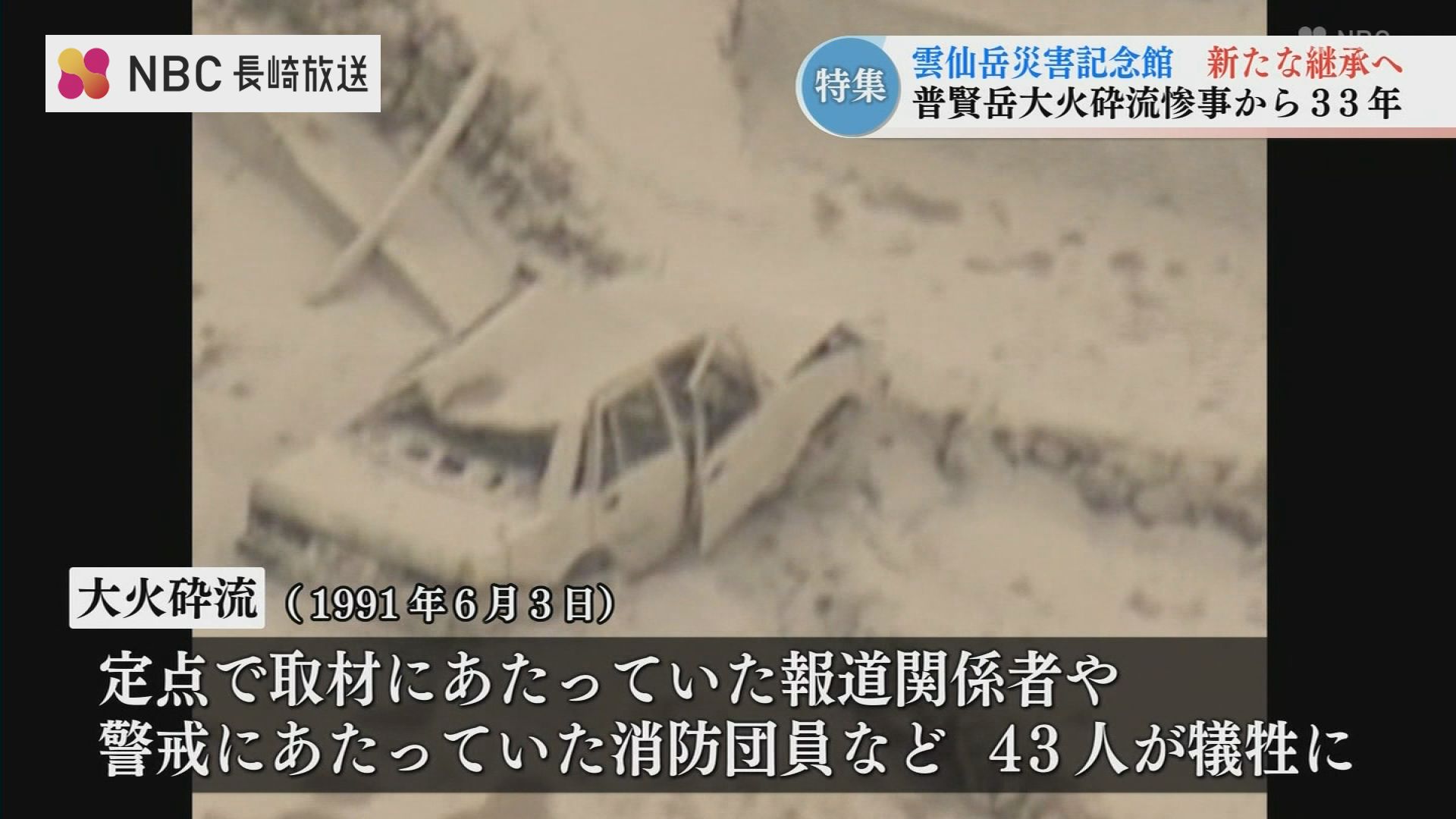

33年前の6月3日に起きた大火砕流では定点で取材にあたっていた報道関係者のほか警戒にあたっていた消防団員など、43人が犠牲となりました。

「定点」には、許可がなければ、普段は、立ち入ることができません。今回「動画」を公開することでより多くの人に「定点」に足を運んでもらうきっかけになればと杉本館長は考えています。

杉本館長:

「皆さんに定点ということはどういう場所かっていうのを知ってもらう。山からの距離感を感じてもらうということで今回、作らせてもらいました。日本だけじゃなくて、海外の人たちにも雲仙の災害を知ってほしい。報道とか防災を目指す人は世界からも来て、この場所に立ってほしい」

普賢岳災害の教訓を後世に伝えていく記念館の使命を守るため杉本館長は最新の技術を取り入れながらより多くの人たちが利用できる施設にしたいと話しています。