スマート農業の取り組みです。

宮崎大学などのグループはAIで牛の個体を識別するアプリの開発に取り組んでいます。

アプリ開発で期待されるのが、農家の負担軽減や防疫対策の強化です。どのようなシステムなのでしょうか。

こちらは、宮崎大学にある牛の飼育施設。

飼育されている牛の耳には個体を識別するための黄色い札がつけられています。

牛の診察や出荷の時にはこの黄色い札にある「耳標番号」を見て個体を確認する必要がありますが、毛が邪魔して見えにくかったり外れてしまったりすることもあり、実は、農家や獣医師にとって大きな負担になっています。

(宮崎大学農学部獣医学科 関口 敏 准教授)

「その(耳標)番号と一致する牛の情報をリストから探し当てて、そのリストに載っている情報を把握し、それを診療だったり、牛の飼養管理に生かすという流れが、今、現在やられている」

こうした課題を解決するためいま導入が進められているのがAIです。

(下川祥子記者)

「牛の顔をスマホで識別できる新たな技術の開発が進められています。」

開発が進められているのがその名も「牛個体識別AIアプリ」。

牛の顔の写真と耳標番号を登録することでスマートフォンなどで牛の情報を簡単に確認できるようになります。

(宮崎大学工学教育研究部 椋木雅之教授)

「1回登録してしまうと、(スマホを)かざすだけで画面の中に映っている牛が何番の牛かというのがわかるということになります」

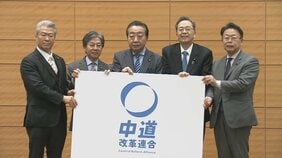

「牛個体識別AIアプリ」を共同で研究・開発しているのは、宮崎大学と県、JA宮崎経済連、それにMRTグループのデンサンの4者。

今後、アプリに家畜伝染病の検査履歴を表示する機能も備え付けることにしています。

(宮崎大学農学部獣医学科 関口 敏 准教授)

「口蹄疫を起点に、貿易の先進県として宮崎県がリーダーシップ、ある種の宮崎モデルを構築することによって、そこから全国に波及できればいいなというふうに考えています」

4者では、3年後の2026年3月までに、県内およそ500の農場の生産者に「牛個体識別AIアプリ」を配布することを目指しています。

こうした研究は全国でも進められているということですが、具体的に実用化まで動き出しているのは今回が初めてだということです。