学校の避難訓練などで子どもたちは「自分の命の守り方」については普段から学んでいますが、今回は「人の命の救い方」についてです。石川県志賀町の小学校で5日、実際に現場で活動している救急救命士による特別授業が行われました。

隊員A「心臓が痛い!」

隊員B「おい大丈夫か!みんな助けて!」

志賀小学校で6年生を対象に行われた特別授業。講師を務めるのは志賀消防署に勤務する救急救命士です。児童たちは119番通報とはどういうものか、心筋梗塞や脳卒中などの病気はどのような症状が出るのかなどを学び、クイズ形式のテストに挑みました。

志賀消防署が小学校で特別授業を行うのは今回が初めて。取り組みを始めたのは子どもたちに救命に対する知識をしっかりと持ってほしいという思いからです。

志賀消防署 指導救命士・松本兼輔さん

「日本の救命率というのは外国に比べてちょっと低い。その原因というのは救命講習の普及率になる。子どものうちからそういった救命講習を受けることによって、倒れている人がいたらすぐに行動できるようになって欲しいなという思いを込めて、この講習を開催した」

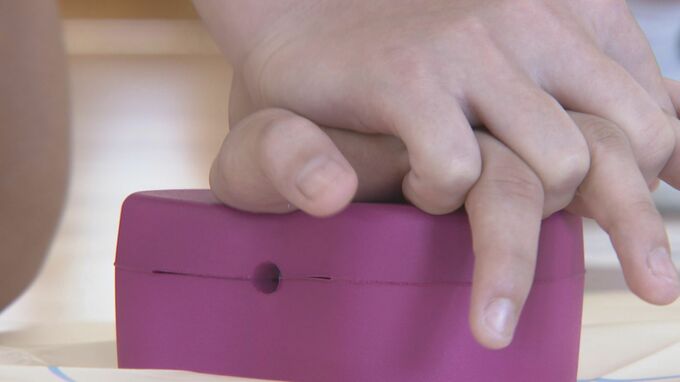

専門知識を持たない子どもたちがもし倒れている人を見つけたら。大切なのはまず大人を探すことですが、場合によっては自分で「心肺蘇生」に取り組まなければなりません。

およそ9分半。この時間は119番通報から救急隊が現場に到着する時間の平均です。子どもたちはAEDの操作を想定しながら胸骨圧迫を続け、9分という長さを身をもって体感していました。

参加した児童

「すごく疲れるから、周りの人と協力しないといけないなと思った」

「心臓マッサージは大変だけど、命を救うためには大事なことだと改めて実感した。倒れている人を見たらすぐに行動して焦らずに冷静に対処したい」

大切なのは行動する勇気。ひとりひとりが正しい知識を学ぶことで、もしもの場面で命を救うことにつながります。