静岡県の保育園で園児に対し虐待行為を繰り返した疑いで、当時の女性保育士3人が逮捕された事件。子どもたちを預かる環境に問題はあるのか?こうした事件がおきないために必要なこととは?専門家に聞きました。

顔を押す、足をつかんで宙づりにする、頭を殴るといった暴行を含む全部で15の行為。静岡県裾野市の認可保育園「さくら保育園」で、今年6月、当時保育士だった女3人が園児に虐待行為を繰り返したなどとして暴行の疑いで逮捕されました。

北陸学院大学 子ども教育学科 虫明淑子教授

「やはり外部から評価するのはすごく難しい。実際にその現場でどういうことが行われていたのかというのは行ってみないと、その場にいないと分からないというのが正直なところ」

北陸学院大学 子ども教育学科の虫明淑子教授は、20年間幼稚園に勤務した経験から園児を恐怖心で管理するようなことは絶対にあってはならないと強く訴えます。

一方で、保育士を取り巻く職場での環境は厳しいと話します。

北陸学院大学 子ども教育学科 虫明淑子教授

「0歳児が1対3、1というのが保育者で子どもの割合が3ということ。1・2歳児については保育所の場合1対6という割合。1・2歳児の行動の幅はすごく広いので、1人で6人の行動を見るというのはすごく難しい状況ではないかと思う」

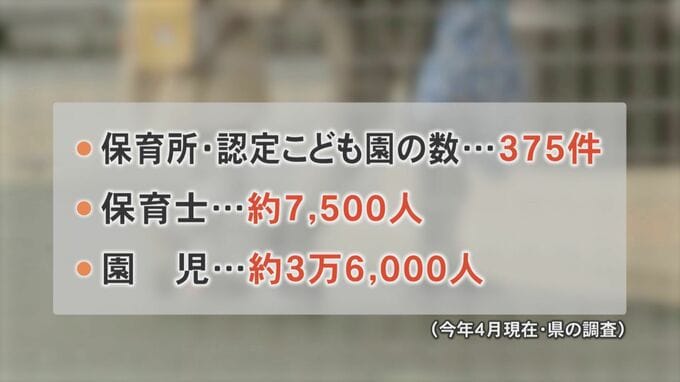

石川県によりますと今年4月現在、石川県が認可している保育所・認定こども園の数は375件で、働く保育士はおよそ7,500人、それに対し園児の数はおよそ3万6,000人となっています。

県内の保育施設では、保育士の人数を国が定める最低基準より多く配置するなどの対策が取られているということです。

北陸学院大学 子ども教育学科 虫明淑子教授

「(子どもたちと)共に学んでいく姿勢を改めて見直して、保育の質の向上を図っていくことがまず現場では重要であるということと、給与が上がれば魅力的な仕事になるだろうし、それは政府に期待したいところ」

低い賃金や労働時間の長さが指摘されていることに加え、今ではコロナ禍への対応も…。保育士個人の資質とともに業務上の負担の改善といったことも、問題を考えるうえで重視すべき点かもしれません。