石川県珠洲市では小中学生が作ったカプセルトイが被災地と全国を繋ぐ架け橋となっています。

夏休みに入っても復興を祈って作業を続ける子どもたちがいます。

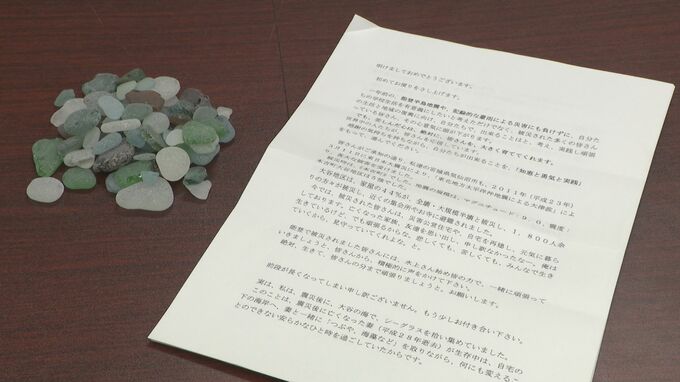

淡いグリーンが美しいのは、海に流れ着いて丸く削られたガラスのかけら、シーグラスです。

このシーグラスをはじめとした地元の素材を使ったピンバッジやキーホルダー。

これらは珠洲市立大谷小中学校の生徒が作ったカプセルトイ「大谷チャーム」です。

地震と豪雨で大きな被害を受け、現在も復旧活動が続いている珠洲市大谷地区。

小中一貫の大谷小中学校では、多くの生徒が地区外に避難し、震災前23人いた生徒たちは現在4人となりました。

地震の直後、地域の役に立ちたいと生徒たちが考案したのが、特産の塩やシーグラスを使ったカプセルトイ「大谷チャーム」でした。

大谷チャームの商品はすべて手作りでひとつ500円、生徒たちが思いを込めて作ったものです。

2024年10月から2025年1月まで販売されていた大谷チャームの第一弾は、大谷地区の海岸でとれた貝殻や珠洲市の奥能登塩田村の塩など大谷地区の自然を生かした4種類の商品。

第一弾は、珠洲市の道の駅やレストラン、金沢市や宮城県など県内外7カ所で販売され、見事に完売しました。

2025年1月、生徒たちの取り組みを知った宮城県気仙沼市の住人からは商品に活用してほしいと気仙沼市の大谷海岸でとれたシーグラスが届けられました。

このシーグラスを贈ったのは能登半島地震発災当時、気仙沼市の道の駅で働いていた髙橋博明さんです。

髙橋さんはシーグラスを贈った経緯についてこのように語りました。

「みんなが頑張っているから自分ができることを少しでもやりたいなと。大谷・大谷という名前で繋がりがあった。そんな小さな縁が。私たちも頑張ったからみんなも頑張れ。そうすると復興は長くかかるけれどもみんなで頑張れるのかな」

第二弾の今回は、新たに生徒たちの言葉が書かれた商品が作られました。

大谷町の名物・こいのぼりの生地を使ったキーホルダーには、「地震は起こった。でも、絆が生まれた」の文字。

メッセージを考えた生徒は地震でできたつながりの大切さを振り返ります。

「地震があったから生まれた絆もあるし。そういう出来事があったから生まれることもある」

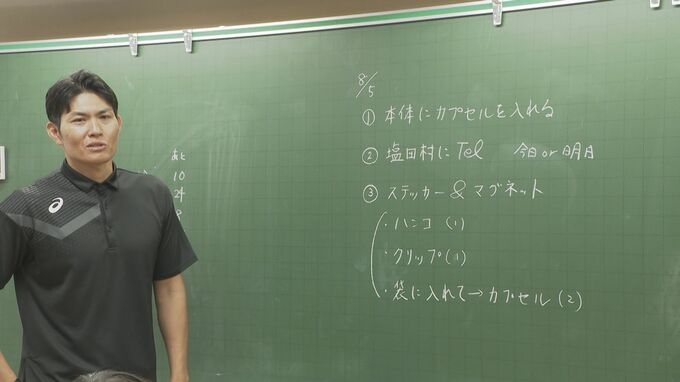

夏休み期間中の生徒たちが8月5日に集まってカプセルトイを作る作業を進めました。

生徒たちは慣れた手つきで商品をカプセルに詰めていきます。

一時間の作業で完成したのは、53個の大谷チャーム。

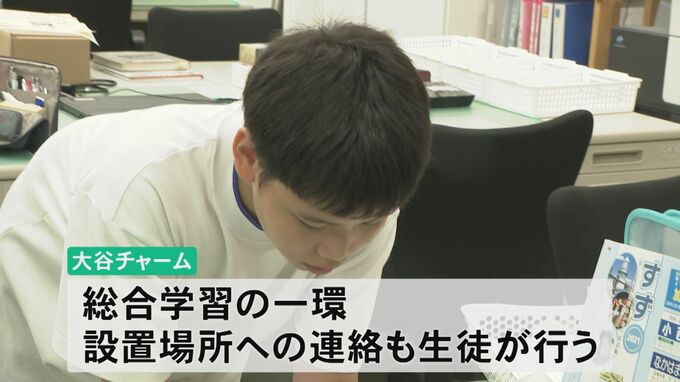

大谷チャームの取り組みは総合学習の授業の一環として行われていて、カプセルトイを設置する場所への連絡も生徒たちが行います。

先生「きょうできたので持って行っていいですかって電話してほしい」

生徒たちとの封入作業が終わった後、カプセルトイを設置するために先生が向かったのは、珠洲市清水町にある奥能登塩田村です。

毎年、塩田村で塩づくりの体験学習をしている生徒たちは、今年1月までの売上の一部を塩田村に寄付しました。

塩田村は生徒からもらった寄付金の使い道について

「皆さんに寄付して頂いたものを飲み物や塩分補給に使わせていただく」

子どもたちの思いを受け、塩田村では今回、初めてカプセルトイを設置しました。

大谷小中学校の生徒

「自分たちがお店を応援したい。塩田村は塩田体験もさせてくれているので自分たちも応援したいと思いカプセルトイを置かせてもらっている」

「色んな人に大谷の魅力が伝わって大谷に来たいと思ってほしい」

町の復興を後押しし、県を超えた絆を生んだ大谷チャーム。

これからどのような繋がりを広げていくのでしょうか。