牛田和希キャスター:PFASの排出源にはどのようなものがありますか?

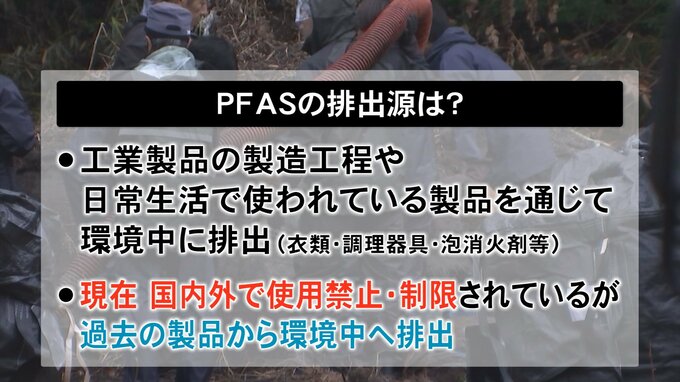

金沢大学 地球社会基盤学系・原宏江准教授:PFASは、工業製品の製造工程や日常生活で使われる製品を通じて、環境中に排出されてきました。撥水・撥油加工された衣類、調理器具、泡消火剤などが代表的な例です。なお主要なPFASは、現在では国内外で使用が禁止または制限されていますが、過去に広く使われていたため、今もなお環境中から検出される状況が続いています。

牛田和希キャスター:国内の検出状況や規制の動き、処理技術について教えてください。

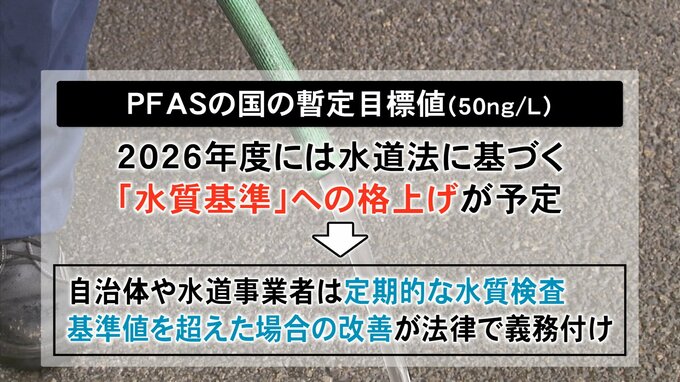

金沢大学 地球社会基盤学系・原宏江准教授:日本国内でもPFASは水道水、地下水、河川水などから広く検出されています。このため、国はPFOSおよびPFOAの合算値に対して暫定目標値(50ng/L)を設定しています。2026年度には水道法に基づく「水質基準」への格上げが予定されています。「水質基準」に引き上げられると自治体や水道事業者には定期的な水質検査やPFASの濃度が基準値を超えた場合の改善が法律で義務付けられます。

井戸からの地下水に関しては、自己責任となっています。

牛田和希キャスター:PFAS処理における課題には何がありますか?

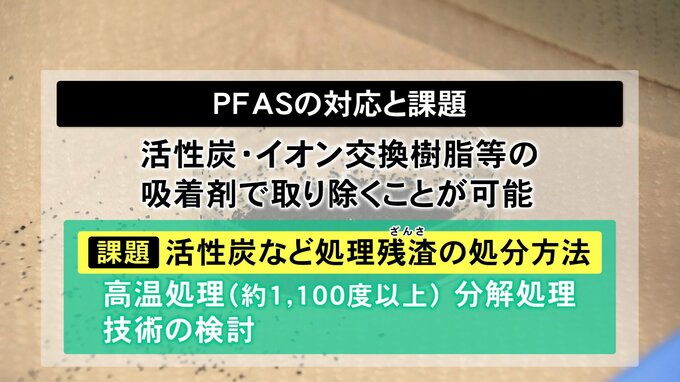

金沢大学 地球社会基盤学系・原宏江准教授:処理技術としては、活性炭やイオン交換樹脂などの吸着材を用いて水中のPFASを吸着して取り除くことが可能です。

しかしPFASを吸着・除去したあとの処理残渣、たとえば使用済みの活性炭やイオン交換樹脂などには、高濃度のPFASが残存しているため、それらを安全かつ確実に処分する方法を確立することが急務となっています。現在は、高温焼却(1100度以上)や分解処理などの技術が検討されていますが、コストや環境負荷の面で解決すべき課題が残されています。