戦争を生き抜いた証言者が遺した「手記」が語る地獄の日々。

「わたしたちは地獄谷の戦友たちの死体の間で跳ねていた小さいカエルを一匹ずつ分け合って食った。これがここ一週間に一度だけの食事であった」—— 80年前のフィリピン戦線で、生き地獄を体験した日本兵。

終戦後43年を経て公開された地獄の記録

戦後80年の節目にあたる2025年、過去の放送から戦争の証言を紹介する「つなぐ 戦争の記憶」シリーズ。2014年8月の放送では、須崎市出身の里美高義さん(当時92歳)のフィリピン戦線での体験が取り上げられた。

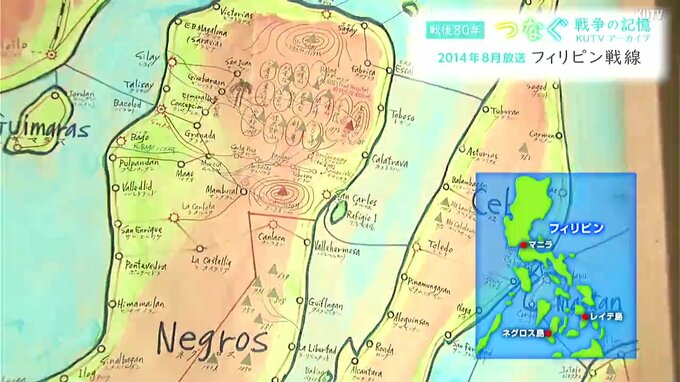

1944年(昭和19年)、アメリカ軍は圧倒的な物量で日本の占領地を奪還し、日本本土に迫りつつあった。同年10月、フィリピンのレイテ沖海戦で日本海軍は大損害を受け、その後フィリピン各地にマッカーサー司令官が指揮するアメリカ軍が上陸。日本軍は絶望的な状況の中で戦闘を強いられた。

里美さんは衛生軍曹としてフィリピンのネグロス島で戦闘を経験した。昭和19年6月から滑走路の整備や病人の介護などに当たっていた彼だが、連日の空襲のなか、昭和20年3月にはついにアメリカ軍が島に上陸した。

「6月頃はほとんど食料の配給がなかったんですからね。自活、自活、自活、言うて、結局自分で食料のありそうなところを見つける」と里美さんは振り返る。アメリカ軍との圧倒的な戦力差に、ネグロス島の日本軍はジャングルに潜伏するしかなかった。それはフィリピン戦線の日本軍に共通することだった。

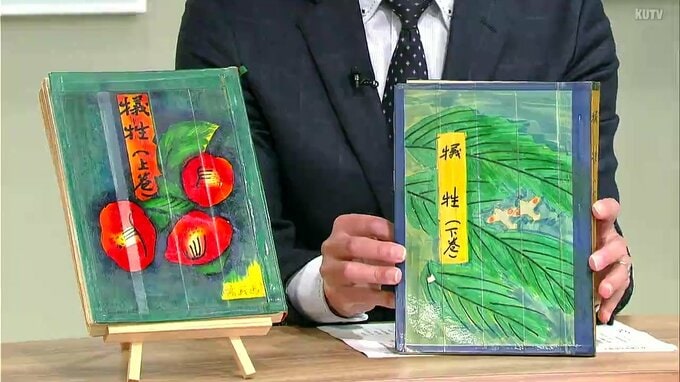

「犠牲(いけにえ)」と題された戦争の記憶

戦後、小学校の校長などを務めた里美さんは、退職後に自らの記憶を「犠牲(いけにえ)」と題した2冊の本にまとめた。26章にわたり、細部まで自筆で綴られたこの手記は、終戦直後に書き溜めていたものだったが、世間体を考えて長らく公表しなかったという。

「戦争という異常な状態を、これを見る人に知ってもらいたいということ。それからいつまでもこの過去の状態を語り継いでもらいたいという思いがあって作ってみました」と里美さんは手記を公表した理由を語る。

手記には、里美さんと親友だった岡山出身の黒田さんの最期も記されている。黒田さんはアメリカ軍の迫撃砲で若い命を落とした。

「ヒューッ、ヒューッと奇妙な唸りを伴って迫る弾丸が、轟然一発、空間へ火の塊を放って炸裂したのだ。不吉な予感、漆黒の闇の中で『おい、黒田』。闇の中で黒田を抱えてその名を呼ぶ私の声は、無念さのため、悲しく震えを帯びて幕舎の中に響いた」

この記憶は、69年を経ても鮮明に里美さんの心に残っていた。

「残ってます。(記憶が)ずっと残ってます。おそらく生きておれば文通したり、あるいは電話をかけあったりしておったんであろう。親友ですからね」

歴史の証人として残された記録

高知県や国などの調べによると、フィリピン戦線で高知県出身の軍人軍属合わせて4672人が戦死している。里美さんは生き残った理由について「生き運があった」と表現した。「特別逃げ回ったり、特別な服装をしていたわけではない。生き運があったという他に言いようがない」と語る。

終戦から69年経った2014年の時点で、里美さんは現代社会に対して釈然としない思いを抱いていた。「便利になったという感じはしますけど、本当に人間が自分自身の心で、『これで良し』と思えるような時代じゃ僕は無いのではないかと思います」

この手記は1988年(昭和63年)に、「歴史の証人として役立つのであれば」と冊子にまとめて公表された。手書きで描かれた手記には、当時の生々しい記録が克明に残されている。

この貴重な戦争体験の記録は、デジタル処理されてテレビ高知のホームページで全て読むことができる。戦争を知らない世代に、その実相を伝える重要な証言として残されている。

戦後80年 つなぐ 戦争の記憶

https://www.kutv.co.jp/tsunagu/