2022年10月18日、高知県の国道で、Uターン中の乗用車に後続のバイクが衝突し、バイクの男性が死亡しました。多くのドライバーが1度は経験したことがあるであろう“Uターン”、そこには、様々なリスクが潜んでいました。

■「道を間違えた」Uターン車と衝突し、バイクの男性死亡

18日、いの町の国道33号「高知西バイパス」で、乗用車にバイクが追突し、バイクを運転していた40代の男性が死亡しました。乗用車は高知方面に向かう車線から対向車線に“Uターン”している最中で、そこに後ろから来たバイクが衝突したということです。乗用車は「道を間違えた」ため、Uターンしていたと見られます。

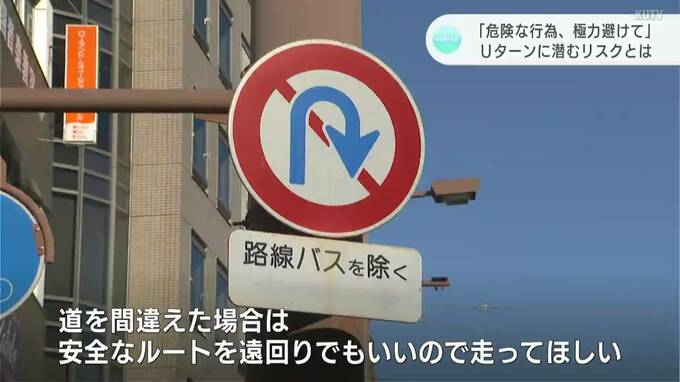

■禁止場所はあるけれど…意外に認められている

車を運転する誰しもが、一度はしたことがあるであろう、“Uターン”。

(1)「転回禁止」の標識がある場所(2)正常な交通の流れを妨げる場合(3)高速道路などでは禁止されていますが、それ以外の場所では、基本的に認められています。

今回の事故現場も、バイパスではありますが、Uターンが禁止されてはいませんでした。ただ、県警の担当者は「“Uターン”は非常にリスクの高い行為」だと話します。

■「Uターンはリスクの高い行為。同時にできない安全確認」

(高知県警 交通企画課 島崎高頼 交通管理調査官)

「転回の際は、対向車だけでなく前後の安全確認が必要で、これは同時に行うことはできない。ですので安全確認が複雑化する。また対向車線を防ぐ時間が長くなるので非常にリスクの高い行為。さらに、1回で転回しきれない場合は『切り返し』という行為が必要になってくる。そうなってくるとリスクの高い時間は長くなる」

Uターンする際に大切なのは、車の「最小回転半径」を知ること。「ハンドルを目いっぱい切った状態で旋回した際1番外側のタイヤの跡が描く円の半径のこと」で、例えば、「最小回転半径」が5.5mの車は、Uターンするのにその倍の約11mの道幅が必要ですが、一般的な片側1車線の道路は、両車線合わせると幅が約7mで、「切り返し」が必要です。

■「よし、回れる!」と思っても…切り返しで危険が

(高知県警 交通企画課 島崎高頼 交通管理調査官)

「車の最小回転半径は車種によって変わってくる。ご自身の乗っている車がどれくらいの半径で回れるのか分かっていないと、『回れる』と思って転回し始めたところ意外と回れなくて、結局切り返しをしてしまう。車の特性を知る、必ず1回で転回できる場所を選択することも大切」

一般的な乗用車に比べ軽乗用車など小型の車は「最小回転半径」が小さく小回りがききますが、県警の担当者は「道路上でのUターンは極力さけてほしい」としています。

(高知県警 交通企画課 島崎高頼 交通管理調査官)

「転回はリスクの高い行為。転回禁止の規制場所以外であっても、できるだけ転回する行為を避けていただいて、道を間違えたりした場合は安全なルートを遠回りでも走って頂きたい」