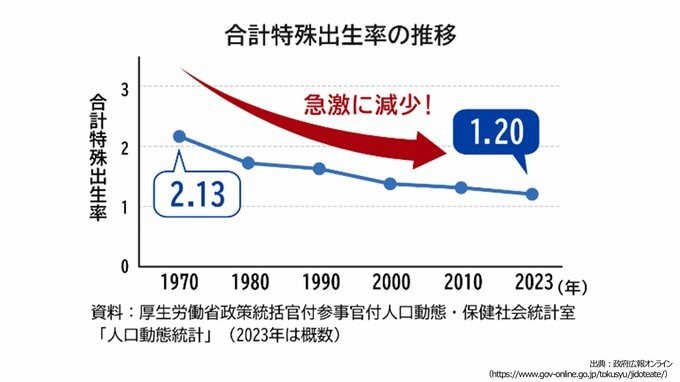

2022年に生まれた子どもの数は80万人を割り込み約77万人、2023年には約73万人と急速に少子化が進んでいる。

政府広報でも、2030年までが「日本のラストチャンス」として、少子化・人口減少に歯止めをかけなければ、経済・社会のシステムを維持することが難しくなると、危機感をあらわにしている。

「子ども・子育て支援金」 いくら徴収される? 独身税との声も

2026年4月からは子ども・子育て支援金制度が始まるが、その財源は健康保険料に上乗せして徴収される。

こども・子育て世帯を応援するために充てられる“保険料”とのことだが、給料から強制的に天引きされることや、独身の場合にはその恩恵が受けられないことから、SNSなどでは「独身税」とも揶揄される。

実際の徴収額は、協会けんぽなど加入する健康保険によって異なるが、全制度平均で、2026年度は月々250円、2027年度は350円、2028年度は450円と、毎年度増額の見込みで、制度が開始されるまでは、特例公債が発行され子ども・子育て支援金制度にあてられる。

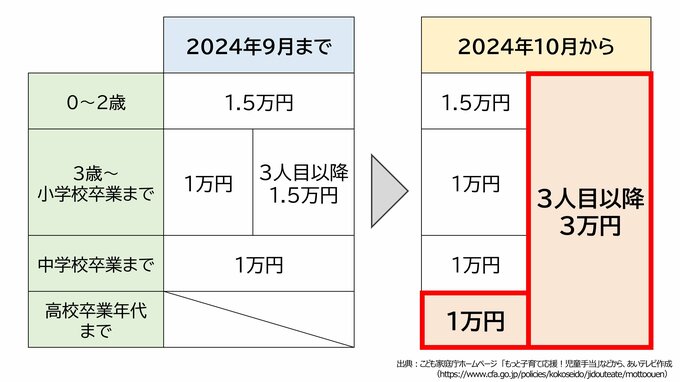

実際の徴収は2026年4月からでまだ始まっていないものの、2024年10月から児童手当の増額は始まっていて、制度の変更前後の概要は次のとおりだ。

▼2024年9月までの児童手当は、

0歳~2歳が月1.5万円

3歳~中学校卒業(15歳の年度末)までが月1万円

※3人目以降の子どもは、3歳~小学校卒業までが月1.5万円

※所得が960万円以上の場合は一律5000円の支給のほか、年収1,200万円以上で支給無などの所得制限あり

▼2024年10月からは、1人目と2人目の子どもについては、

0歳~2歳が月1.5万円

3歳~高校卒業年代(18歳の年度末)まで月1万円

また、3人目以降の子どもの場合、

0歳~高校卒業年代(18歳の年度末)まで月3万円

※所得制限なし

中学校卒業までだった支給対象が高校卒業年代までとなったほか、3人目以降の子どもは一律3万円となった点が主な変更点だ。

この「3人目」などの子どものカウント方法については、単純に児童手当を受給している子どもの数に加え、児童手当の受給要件から外れた後であっても、22歳の誕生日以後の最初の3月31日までで、親等の経済的負担のある子であればカウント可能だ。

なお、以下のような場合は申請が必要となるため、注意が必要だ。

・現在、所得上限超過で児童手当・特例給付を受給してない

・高校生年代の子のみを養育している

・多子世帯で22歳までの上の子がいる