は虫類・両生類研究家 徳田龍弘さん

「(おたまじゃくしじゃないですか?)はい、これヒキガエルのおたまじゃくしですね」

こちらは、びっしりと卵で埋め尽くされた池。アズマヒキガエルには『毒』があり、触ると手がかぶれたり、口に入ると、腹痛や嘔吐などを引き起こしたりします。

北海道固有のイキモノが卵やオタマジャクシを食べて死んでしまうことも…。

は虫類・両生類研究家 徳田龍弘さん

「ちょっとあまり気持ちのいいものじゃないんですけど、ヒキガエルの死骸ですね。川沿いにアライグマが多く生息をしていて、アズマヒキガエルが出てくる時期になると、結構アズマヒキガエルを食べてる様子があるんですよね」

アズマヒキガエルの天敵は、実はアライグマ。ただ、そのアライグマも、年間1億円を超える農業被害を出すと言われる外来種です。アライグマがこのカエルを餌にして、さらに増えることも懸念されています。

は虫類・両生類研究家 徳田龍弘さん

「誰かが責任取らなきゃいけないと、みんなそこまでは言ってくれるんですけど、やる?って言ったらやる人いない。やれる人がやっていくしかないのかな」

(堀啓知キャスター)

そもそもこのカエルは北海道にどうやって持ち込まれたと推測されるのでしょうか。

(は虫類・両生類研究家 徳田龍弘さん)

外来種は人間が運んでこないと入ってこないので、基本的には誰かが連れてきたというかたち。札幌については、どうやって入ってきたのか、正直わかっていないところ。ただ、他の地域ですと、(本州に)出稼ぎに行った人が連れてきてしまったという話もある。北海道では見られない、珍しい大きさのカエルなので。

(堀啓知キャスター)

同じ国内でも、移動してしまうのはダメなんですね。

(は虫類・両生類研究家 徳田龍弘さん)

そうですね、それぞれの地域に遺伝子がちょっと違う個体群がいますので、同じ種類であっても他の地域から持ってくるというのはよくないです。

(堀啓知キャスター)

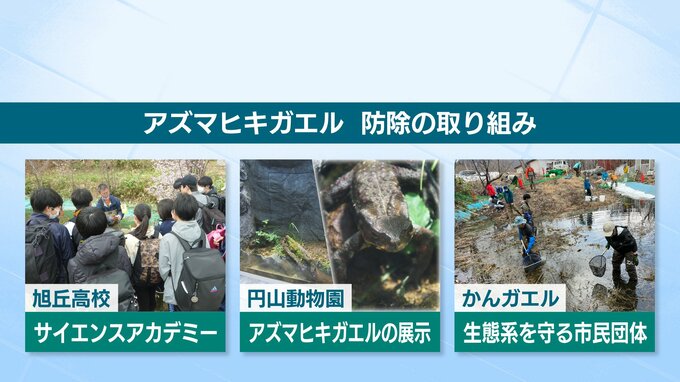

このアズマヒキガエルの防除活動は、裾野も広がってきています。

・札幌の旭丘高校では、課外授業で防除活動に参加

・円山動物園では、国内外来種を知ってもらう展示

・徳田さんの活動に参加する中学生などもいる

このような活動に参加してくれる中学生にはどんなことを伝えているんですか?

(は虫類・両生類研究家 徳田龍弘さん)

子どもたちは純粋で、(単に)悪いとして教えてしまうと“悪いもの”として捉えてしまって、ちょっとかわいそうな扱いをしてしまうこともある。(外来種も)やはり命あるものなので。防除するといってもなるべく安楽にということを話しています。あとは、私たちの世代ではたぶん外来種問題は終わらないので、次世代の子たちにどういったことをやっているのか、どういう影響があるのかをなるべくわかってもらうようにお話するようにしています。

(堀啓知キャスター)

北海道に入ってきてしまった外来生物をまとめた北海道ブルーリストによると、哺乳類や昆虫、植物を合わせると853種類も指定されています。

こうした外来種から、身近な自然や生態系を守るためには、どんなことに気をつけたらよいのでしょうか?

(は虫類・両生類研究家 徳田龍弘さん)

まず、外来種が広がる要因を防いでいくために、外来種を「入れない」「捨てない」「広げない」という三原則を守ってもらうのが大事です。

(森田絹子キャスター)

今回紹介したカエルをもし、近くの公園などで見つけた場合の注意点は?

(は虫類・両生類研究家 徳田龍弘さん)

アズマヒキガエルの場合は…

皮膚のイボから毒が出てくることがありますが、手についただけなら大したことはないのでしっかり手を洗っていただければ大丈夫です。ただし、もし口や目に入ってしまうと激しく痛んだり、炎症を起こしたり、具合が悪くなってしまうので、とにかく触ったあとはしっかりと手を洗うことを徹底してほしい。

また、見つけたときは道や札幌市が情報を集めているので連絡してほしいと思います。

札幌市内で見つけた場合は

札幌市 環境共生担当課 011-211-2879

札幌以外の市町村で見つけた場合は

道 自然環境課 011-204-5203 まで連絡するようにしてください。