日本は、G7各国の中で唯一、同性婚や、同性カップルの権利を保障する国の制度がありません。そんな中、岐阜県の「パートナーシップ宣誓制度」の第一号となった同性カップル。同性婚が認められていない日本で、共に生きていくことを決めた二人の想いや現状を追いました。

青年海外協力隊の活動で知り合った2人…「一緒に生きていく人生」

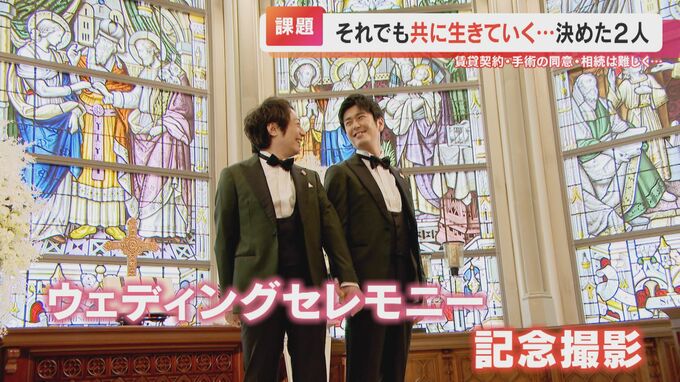

祝福の中、教会の中を進む男性2人。この日、谷村祐樹さんと中村文亮さんは、LGBTQ支援を掲げるブライダル会社のキャンペーンで、ウェディングセレモニーと記念撮影を行いました。谷村さんと中村さんは、3匹の猫と一緒に岐阜市内の一軒家で暮らしています。

(谷村祐樹さん)

「僕が青年海外協力隊で活動していたのがタンザニア。中村くんが活動していたのがケニア。(国が)隣同士なので文化も結構似ていて、言語もスワヒリ語」

共に青年海外協力隊で活動していたのが縁で知り合い、意気投合。出会って7年になる2人の部屋には、思い出の写真がたくさん飾られています。

(中村文亮さん)

「写真はすごく撮るようにしていて、めちゃめちゃあるよね」

2人で暮らそうと決めた後、社会にはLGBTQへの壁が確かにあることを実感したと言います。

(中村文亮さん)

「いつも思い出すのは、アパートを探していて入居もOKみたいな感じだったんですけど、“男性2人”っていうのをお伝えした時に急に『面接がしたい』みたいな感じに言われて。歓迎されていないんだなと思って、それはこちらからもお断りした」

各地の自治体に広がりを見せる「パートナーシップ制度」

日本では法的に認められていない、同性カップルの結婚。2人で家を借りること、相手の手術の同意など、夫婦でごく当たり前のことができない場合も少なくありません。

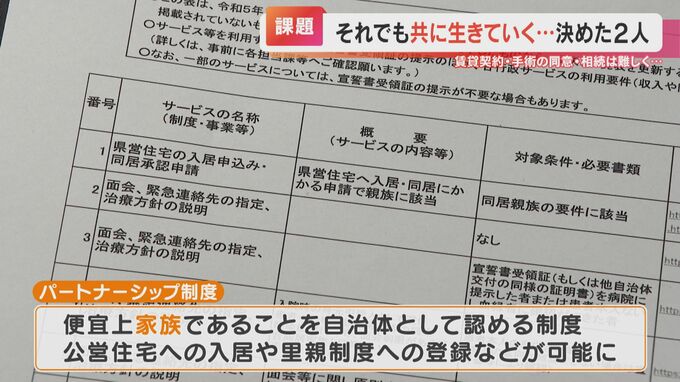

こうした中、各自治体で広がっているのが「パートナーシップ制度」です。便宜上、家族であることを自治体として認め、公営住宅への入居や養子を迎える里親制度への登録などが可能になります。2人は2023年9月、岐阜県で導入された「パートナーシップ宣誓制度」の第1号となりました。

(谷村祐樹さん)

「すごく特別な日になりました」

(中村文亮さん)

「例えば国民的なアニメだったり、いろんなところで(LGBTQは)ちょっと笑ってもいいみたいな扱いを受けていた。公に認めていただけるというのは、いままでになかった感覚。嘲笑を受けるんじゃないかというのが、やっと大丈夫なんだとすごく感じている」

2人にとって、こんな風に認められる日が来るとは思っておらず、頑張って生きてきてよかったと感じる一日となりました。それでも法的に“家族ではない”状況に変わりはなく、配偶者控除や相続などは認められません。

(谷村祐樹さん)

「パートナーシップ制度だけでは保証されない部分ってすごく大きくて、扶養控除や税金、自分たちにも結婚の選択肢が持てるような社会になれば一番いいと思う」