子どもが心に傷を負ったら…大人にできることは?

(若狭キャスター)

このようなケースが、名張市の運営ということなんですが、ほかの自治体はどうなっているんでしょうか。

(大石邦彦アンカーマン)

そうですね、運営の仕方は異なりますが、何か問題があった場合、対処の方向性はほぼ一緒ですね。こども家庭庁を取材しました。いわゆる学童保育の現状を調べたんですが、全国に2万5807か所あり、民営が75%です。この中で虐待の疑いがあったらどうするのか、報告を受けた各自治体が調査して、場合によっては監査・指導も行うということなんです。

(若狭キャスター)

名張市では、まさにその指導や聞き取りを行っているということなんですが、これが本当に1人だけではなく、多くの児童に同じような不適切行為があったとしたら、問題は大きくなっていきますよね。

(大石アンカーマン)

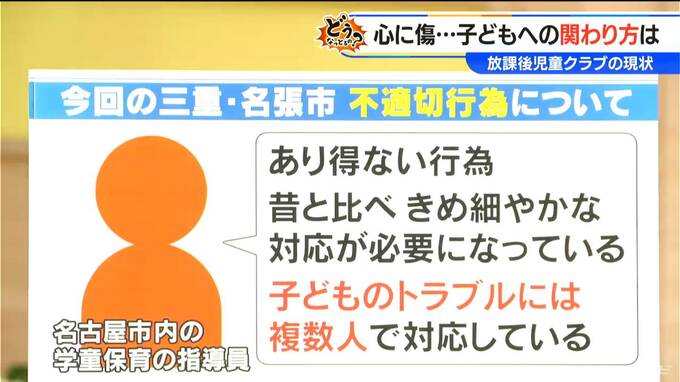

そうですね、ではほかでは一体どうなのか。今回の不適切行為について、名古屋市内の学童保育の指導員ベテランの方に聞きました。

今回の不適切行為については「あり得ない行為」だと。「昔と比べて、きめ細やかな対応が必要になっている。子どものトラブルについては複数人で対応している」ということなんです。

なぜ複数人で対応するかというと「どんな状況なのか、指導員の指導は正しいのか」など、客観的に見る人を設けているということなんです。

実は指導員の慢性的な人手不足が起きているので、指導員は資格を取った上ですが、経験が浅い人がいきなり現場に出てくることもあると。そういう意味では全国でこのようなことが起きてもおかしくないのかもしれないですね。

いわゆる「小1の壁」というものがあって小学校に入って、お父さんお母さんは働いているため子どもは学童へ、というケースは本当に多いと思うんですが、もしこういったことが起きてしまった場合は、どのようなケアをするべきなんでしょうか。

(山内アナ)

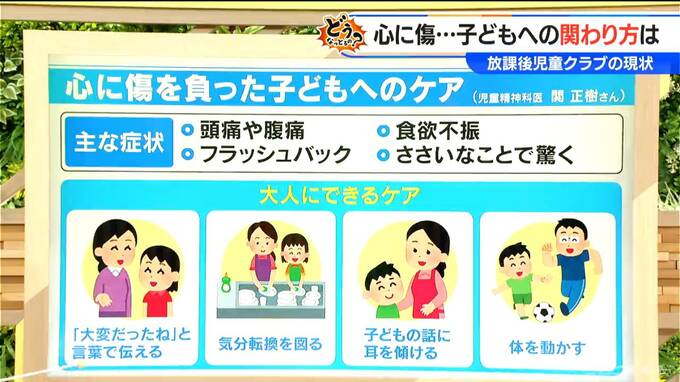

児童精神科医の関正樹さんに聞きました。子どもたちに頭痛や腹痛、食欲不振などの症状が出た場合、大人にできるケアというのが何個かあるんですが、「大丈夫だよ」という言葉は言ってはいけないそうで、「大変だったね」と寄り添って言葉で伝える。また気分転換を図ったり、子どもの話に耳を傾けたり、気分が落ち着いてるときは一緒に体を動かすことなどが大人にできることだと言っていました。

ただ、症状が続いたり、生活に支障が出たりした場合には、専門家に相談するようにしてください。

(若狭キャスター)

学童保育というのは、そもそも地域の皆さんとの交流を深めながら子どもをサポートしていくという側面がありますので、地域との繋がりは大切にしたいものです。そして何かあった場合は、子どもの変化に早く大人が気付けるようにする必要があると思います。