一方、中越沖地震で被害を受けた地域の中には、災害が起きたときの情報伝達に生かそうと、新たな方法を取り入れて訓練を行う町もあります。

柏崎市の比角地区に暮らす西巻俊一さん(74))です。

午前9時40分…。地震の発生を知らせる通知がスマートフォンに届きました。この日の訓練は、中越沖を震源に震度5強の揺れを観測したという想定です。すぐに身支度を整え、近くの住宅を回りながら避難を呼びかけました。

中越沖地震が発生した当時、およそ3500世帯が暮らしていた比角地区。そのほぼ全ての住宅が損壊などの被害を受けました。

西巻さんの自宅も、強い揺れに見舞われ全壊したそうです。

【8区甲町内会長 西巻俊一さん】「(中越沖地震を)体験していても、15年たつと忘れてしまっている部分があるし、訓練を時々やっていないと、実際のときに動けないなと」

地震の際、住民の避難所となるのが比角コミュニティセンターです。

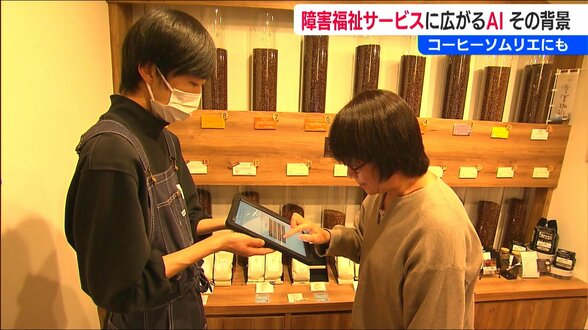

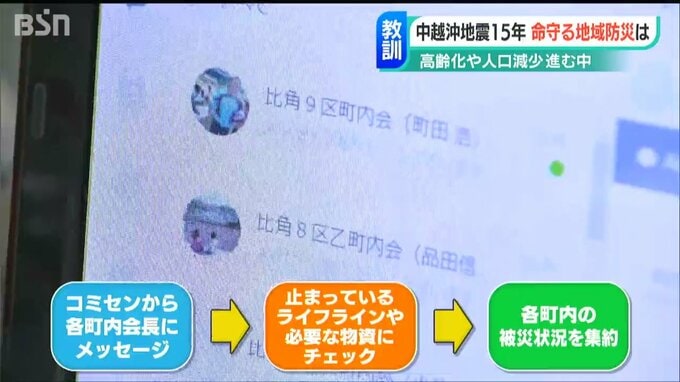

今回の訓練で初めて取り入れられたのが、コミュニケーションアプリ「LINE」を使った情報伝達です。

使い方はシンプルです。まずコミュニティセンターから比角地区の各町内会長にメッセージを送り、止まっているライフラインや必要な物資など当てはまる項目をチェックして返信してもらうだけで、それぞれの町内の被災状況などを集めることができます。

【比角コミュニティセンター主事 後藤真人さん】「(支援物資について)どこに何が来ていて、どこに何が足りないのかが全ての場所で共有できて、今どこの避難所が満杯で、どこの避難所が空いていますとか、そういうことも把握できたりする」

比角地区ではこれまで情報の共有に防災無線を使っていましたが、無線機は地域に7台しかなく、連絡が取れる範囲に限界があったといいます。

【比角コミュニティ運営協議会 田村光一会長】「災害に強いまちづくりを目指していきたいと思っています。(地震は)あした来るかもしれない。誰もわからないですよね」

災害時に迅速な行動が取れるように。新たなツールも活用しながら住民が連携し、もしもへの備えを強めています。