【当時のナレーション】「地震はさらに、想像もできない甚大な被害を各所に与えた。国体に備えて完成したばかりの昭和大橋は、橋げたが次々に落下。無残な姿と変わり果てた…」

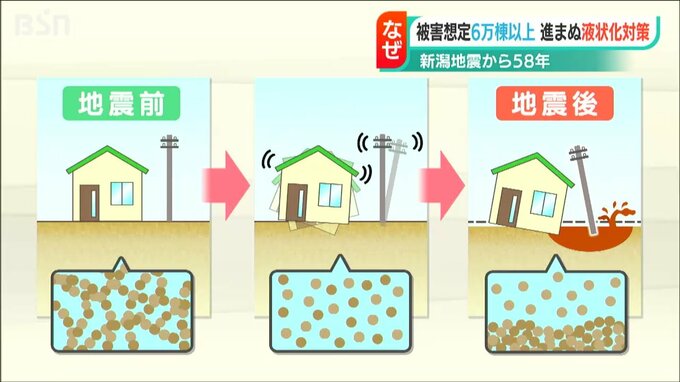

そもそも液状化現象とはどういったものなのか。地盤に詳しい長岡技術科学大学の大塚悟教授に伺いました。

【長岡技術科学大学 大塚悟教授】「(地盤が)地震時に支持力をなくしてしまって、流体のような形になってしまう。そのために、どうしても耐荷力がなくなってしまうとか、埋設物が浮き上がってくるとか、そのような被害が起きる」

液状化現象が起きやすい地盤では、砂の粒子の間を地下水が満たしています。地震が発生すると、その振動で砂の粒子が分離し、地下水に浮いたような状態になります。その後、砂の粒子が沈むと、砂や泥が混じった地下水が地面の割れ目から噴き出したり、地盤沈下や盛土の地滑りをもたらしたりするのです。

液状化現象で県営アパートが倒れた新潟地震。当時は、建物の基礎部分に杭はありませんでしたが、今では必ず基礎杭を打つようになるなど、災害が起きる度に法律や指針は強化されているそうです。

【長岡技術科学大学 大塚悟教授】「例えば阪神大震災のときにも多くの橋梁が倒壊した。そうした後にやはり設計が変わって、補修が変わって、対応策というのも新しく提案されていて、それによって日々防災に対する抵抗力が高められていく」

58年前の新潟地震で落橋した、昭和大橋にも対策が施されています。

【新潟市東部地域土木事務所 渡辺勝彦係長】「落橋したときは橋脚が1列しかなかったが、復旧する時に橋脚2本設置をして復旧をした」

この他、橋げたが地震で揺れても、ストッパーの役割を果たす落橋防止装置もつけられています。

【新潟市東部地域土木事務所 渡辺勝彦係長】「橋脚の杭が2本設置されることによって強くなっている。そういった液状化の現象が起きても、変形がしにくいように対策が行われている」