デジタルを知らない人が孤立する?!『デジタルデバイド』という新たな危惧

外出の自粛やイベントの中止…。

新型ウイルス禍で「デジタルを使いこなせない高齢者は孤立してしまうのでは…」と危惧した長岡市が相談した相手が原さんでした。

原さんは海外で起業経験を持ち、長岡市内の4つの大学と高専を活かす産学連携や起業支援の仕事をしていました。

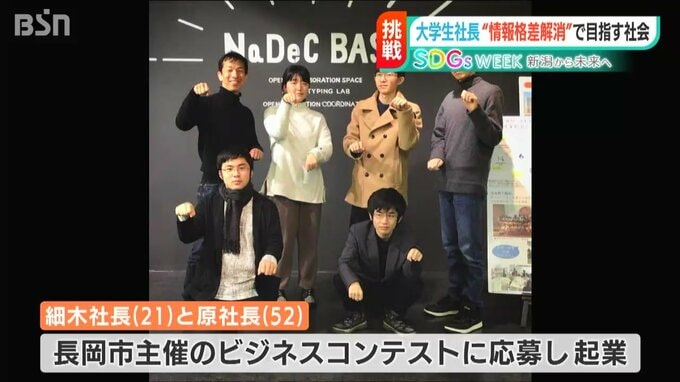

長岡市主催のビジネスコンテストに応募したアイディアで、細木さんら学生と原さんが起業した『雷神』は、長岡駅の近くで高齢者向けのスマホ教室を定期的に開いています。

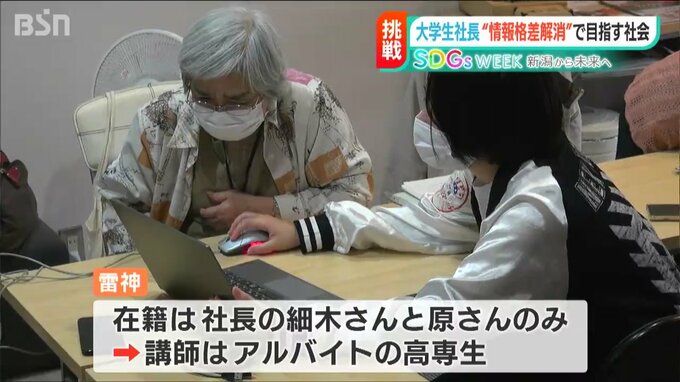

細木さんは、授業がある平日は学生として勉強。土曜日は「社長」としてスマホ教室で講師を務めています。教えているのはSNSや動画サイトの使い方など、若者であれば当たり前にできそうなことですが、『雷神』には社長の細木さんと原さんの二人しかいないので、こうした教室の講師はアルバイトの高専生にも務めてもらっています。

【スマホ教室の生徒】「娘と嫁にライン送るとそれは褒められる。細木さんは親切丁寧で、私も感心している」

インターネットやパソコンなどの、情報通信技術を利用できる人と利用できない人との間に生じる格差を『デジタルデバイド』と言います。

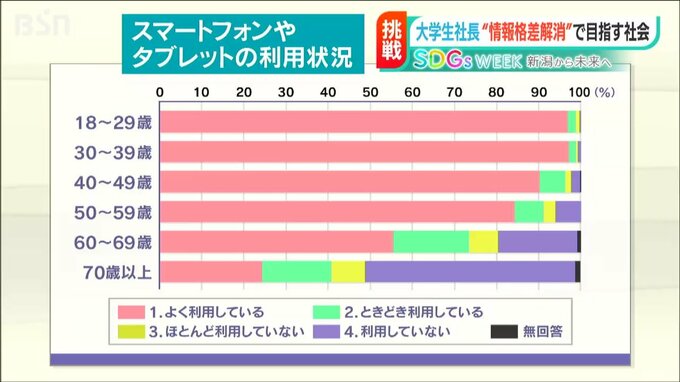

格差の要因の一つが年代で、スマホやタブレットに関する内閣府の調査では、50代までの8割以上が「よく使っている」と回答していますが、70代以上は半数以上が「利用していない」と回答しています。

また、地域間でも格差が生まれることが懸念されています。

長岡市では、旧長岡市以外の山古志・小国・和島など、65歳以上の高齢者が人口の4割を越えている地域もあります。

スマートスピーカーを初体験した中林京子さんが住む川口地域も、高齢者が4割を越えていて、人口も減り続けています。

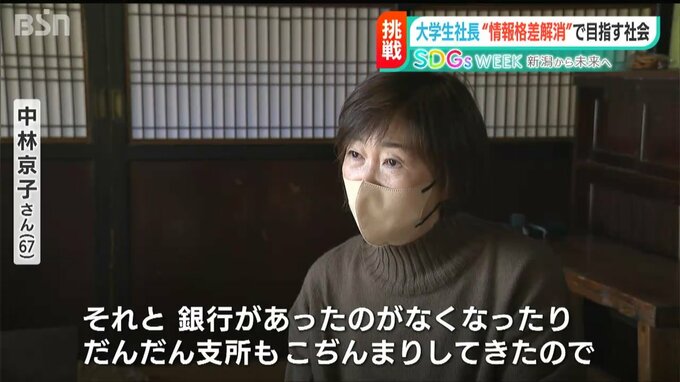

【中林京子さん】「個人院はあるが大きな病院が近くにないので、大きなけがをした時が一番大変だと思う。銀行がなくなったり、支所もだんだんとこぢんまりしてきて…」

中林さんはスマホを持っていますが、使うのはLINEやメールぐらいでした。スマートスピーカーの体験を通して、デジタルで暮らしが便利になるのではと実感したと話します。

【中林京子さん】「意外とここは1人暮らしの人が多いので、自分が具合が悪くなったときとか、自分の子供に画面を通して連絡がとれるのが最高かなと」

『雷神』の大きなミッションは、長岡市の中でも特に、中山間地に住む高齢者のデジタルデバイドを解消すること。長岡駅周辺で開いているスマホ教室だけでは限界があります。

【細木真歩社長】「スマホができるようになるということももちろん大事だと思うがそれをきっかけとして地域の高齢者と学生、世代間の交流だとか、地域にすぐ近くに聞ける人がいる安心感とかがそこをベースにできていってほしい」