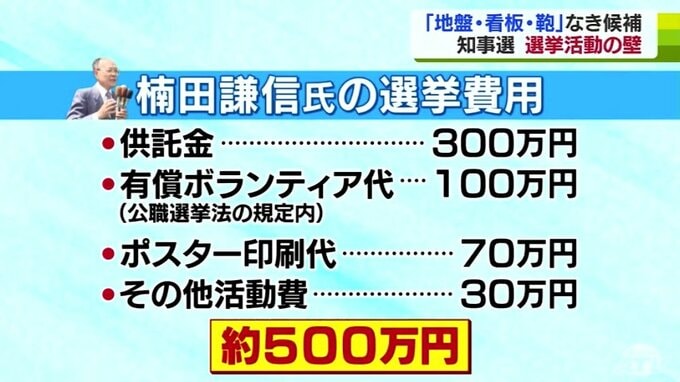

選挙の壁、残る1つの「鞄」。楠田氏が今回の選挙で500万円ほどかかりました。立候補するのに必要な供託金が300万円、ボランティアへの支払いに100万円、ポスター印刷代に70万円などです。このうち、供託金は一定の得票数に届かなかった場合、知事選では没収されて県の収入となることになっていて、楠田氏も今回納めた300万円は戻ってきませんでした。

なぜ、このような供託金制度が設けられているのでしょうか

※青森県選挙管理委員会 川田幸司副参事

「売名目的の立候補やいわゆる泡沫候補の乱立を抑制する効果がある」

楠田氏は供託金の意義について、理解を示しながらも、よりよい政治を実現するためには制度の改正が必要ではないかと訴えます。

※楠田謙信氏

「法定得票数の10分の1と最初から区切られてしまうと、二の足を踏む人が多いと思う。本当は優秀な能力を持った人がいるのは事実だと思うが、供託金制度によってやめないといけない、考えざるを得ない状況が発生する」

一方で、今回の知事選では宮下氏は従来の選挙戦のような選挙カーの広報や辻立ちなどだけではなくイメージカラーとキーフレーズの定着やSNSの活用といった新たな選挙戦を展開し支持を広げました。これからの選挙選では、より多角的な取り組みが必要となる時代にさしかかろうとしています。

全国でも、SNSを活用した選挙戦が浸透しています。青森県でもこれからさらに選挙活動は変わっていくのではないでしょうか。