豆まきをしない理由、それは保育園が弘前市鬼沢(おにざわ)地区にあるためでした。鬼沢地区では、古くから豆まきをする風習がありません。

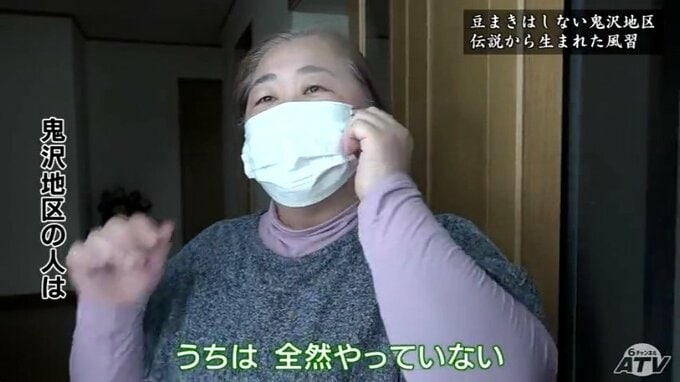

※鬼沢地区の人は

「うちは全然やっていない。実家は玄関から外へまいたりしたけど」

「豆まきはやらない。やった記憶がない。鬼は内でないと。鬼は外はだめ」

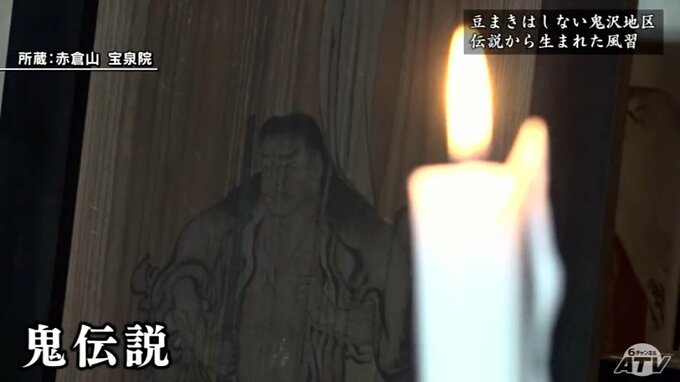

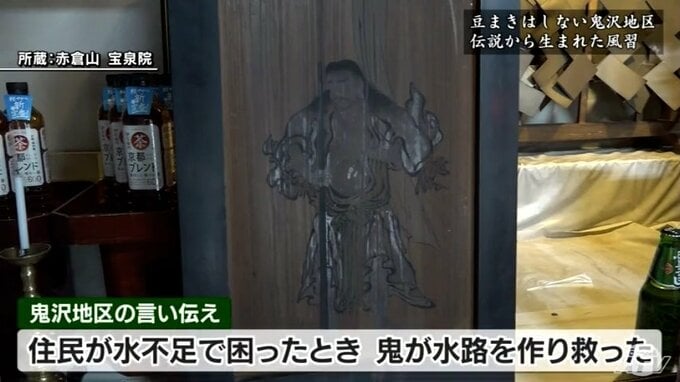

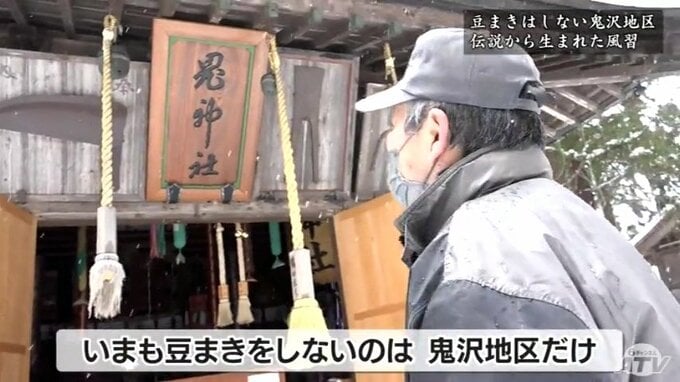

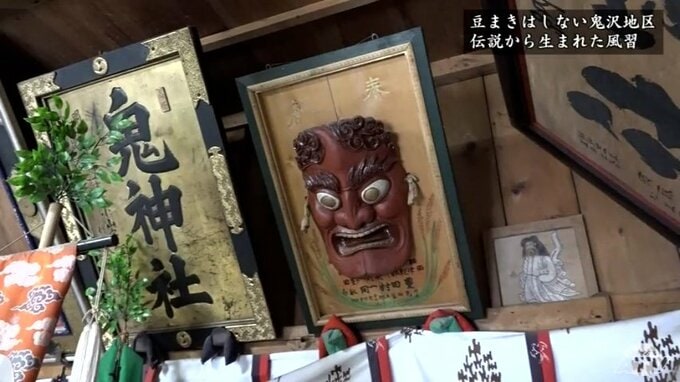

こうした風習は、集落に伝わる鬼伝説が深く関わっています。かつて、住民が田んぼの水不足で困っていたとき、鬼が水路を作って救ったと言い伝えられています。この鬼をまつったとされるのが集落にある「鬼神社(おにじんじゃ)」でした。

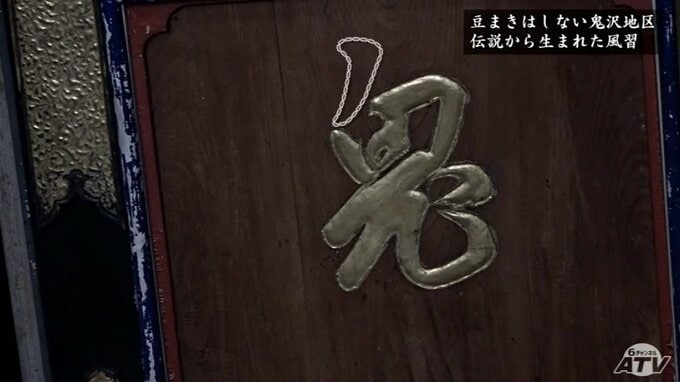

ここには、鬼が水路を作るさいに使った農具を模したものが奉納されているほか、本殿に掲げられた額は鬼の文字が通常とは異なります。これは、ツノがない優しい鬼だということを表しています。

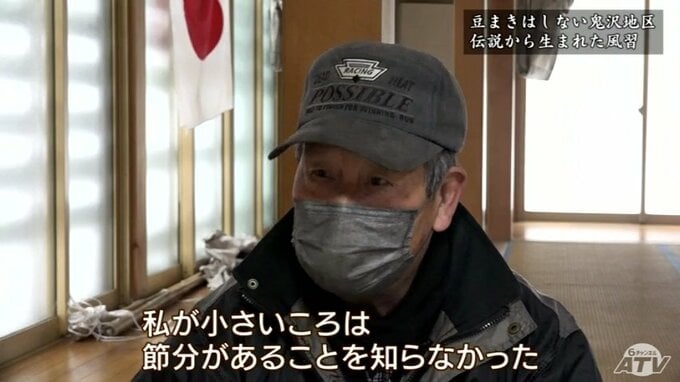

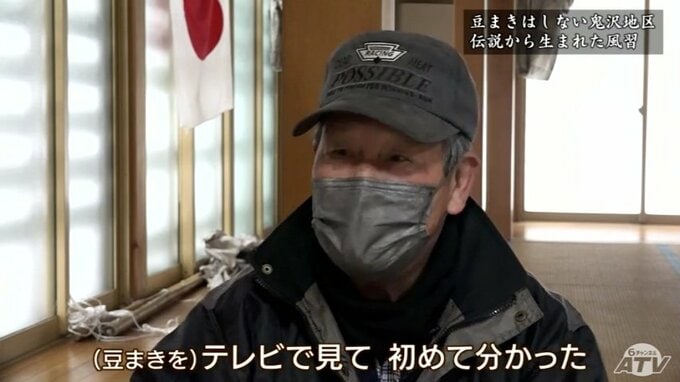

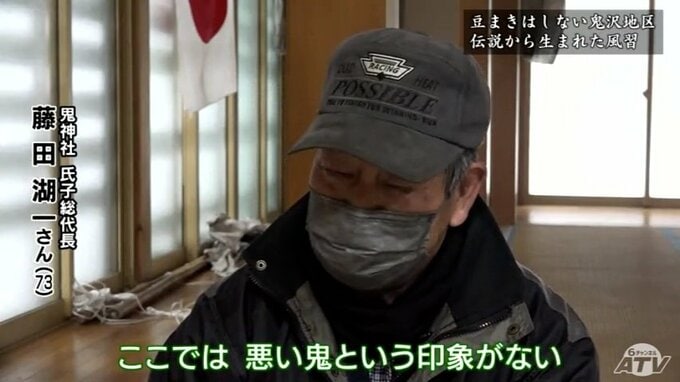

※鬼神社氏子総代長藤田湖一さん73歳

「神様がいて、まつっているのに、『鬼は外』と豆をまくのはちょっと。しないというよりも節分がないという感じ。私が小さいころは節分があることを全然知らなかった。(豆まきを)テレビで見て、初めて分かった」

こうした鬼をまつった神社は、岩木川流域に多くあります。そのなかには、鳥居に鎮座した鬼が災いが集落に入り込まないよう睨みをきかせたものも。この津軽独特の「鳥居の鬼コ」は40体ほどあると言われていて、色や形、それに表情はどれも個性豊かです。

ただ、こうした鬼をまつった神社のなかでも、いまも豆まきをしないのは鬼神社がある鬼沢地区だけでした。

※鬼神社氏子総代長藤田湖一さん

「よその村は悪い鬼を追い出さないといけないから、やってもいいけど。ここでは、悪い鬼という印象がない。いつまでもそうしていってもらいたい。後輩にも」

鬼伝説から生まれた独自の風習は、鬼沢地区で集落の伝統としていまも息づいています。

鬼神社では鬼をまつっているので、お守りも鬼にちなんだものです。金棒です。「鬼に金棒」ということで、受験生にも人気だそうです。・こうして集落の伝統が、いまも残っているのは素晴らしいですね。これからも引き継がれていってほしいです。