賃上げは「甘いものではない」

小川彩佳キャスター:

賃上げについて、秋葉さんは「違う世界の話」という表現をしました。その背景に仕入れ値・運送費・容器代・光熱費などのコスト上昇があって、それらを全部商品に価格転嫁すると大変な値上げになってしまう。そうしたジレンマの中での「違う世界の話」。これはどういったことでしょうか?

スーパーアキダイ 秋葉弘道社長:

仕入れ価格があがっています。そのコストの一部は価格転嫁できていますが、ほとんどのものはできていません。例えば玉ねぎは以前1個48円で売っていました。それが、2023年に北海道で異常気象だった影響で、今は63円くらいです。ただ、販売コストが上がっているものも乗せると80円くらいになっちゃうんです。そうすると32円の値上がりです。お店としても売れなければ価格転嫁もできないので、従業員の給料を簡単に上げることは、なかなかできないですよね。

小川キャスター:

その中で、“賃上げの号令”はどのように響くのですか?

秋葉社長:

そんな簡単な、甘いものではないですよね。一緒に働いている仲間だから給料を上げたくても、上げられないというのが現状ですよね。だから1人1人のスキルを上げる努力をしてもらって、スキルが上がった人には少しでもお給料を上げていく方法をやっていかないと、全員一律に上がるというのは無理がありますよね。

中小企業が直面する「価格転嫁」

23ジャーナリスト 片山薫記者:

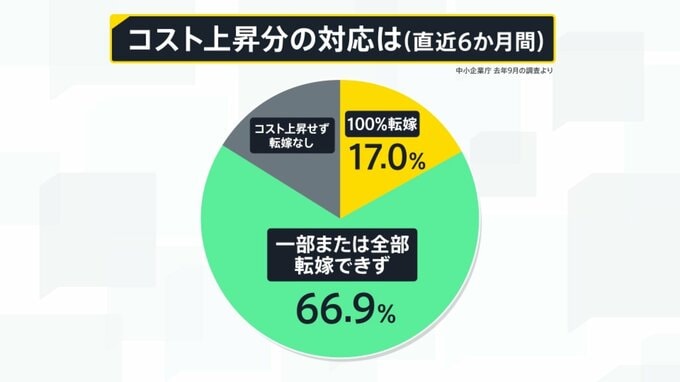

コストが上昇してなかなか補えないという会社が多いのですが、国の中小企業庁の調査(直近6か月 ※中小企業庁・2023年9月の調査より)でも、実際にコストを「100%転嫁できた」のは17%。66.9%の企業は「一部または全部は転嫁できてない」というデータがあります。

藤森祥平キャスター:

秋場社長が話すように、企業側が被るしかないということなのでしょうか。

スーパーアキダイ 秋葉弘道社長:

消費者が「自己防衛」しているような状況です。利益率が下がっています。

藤森キャスター:

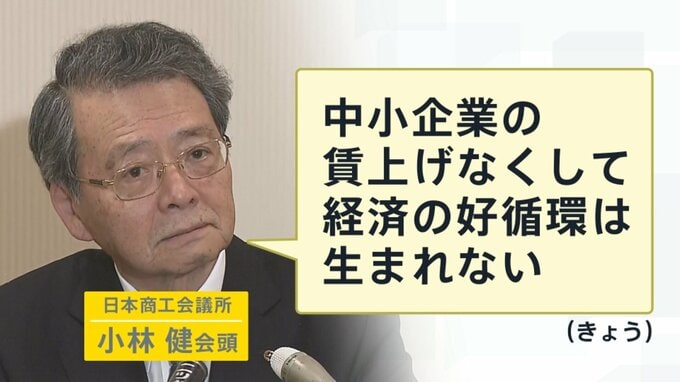

8日、日本商工会議所の小林健会頭が「中小企業の賃上げなくして経済の好循環は生まれない」という発言をしています。だからこそ賃上げするお金を確保するために価格転嫁が必要だという話をしていますが、結局、現場任せで「お客さんの前で金額を上げなさい」と言われていますよね。

秋葉社長:

無理ですよね。長い年月見ている中で、今ほど価格への関心が上がっていることはないと思います。消費者が買わなくなれば生鮮食品はすぐダメになりますので、どんどん循環させないといけません。おっしゃることはわかりますけど、簡単にできることではないというのが現状ですよね。価格転嫁をすれば売れなくなる。その分ロスが出れば余計赤字になってしまいます。

片山記者:

消費者の“買い控え”はデータにも表れています。2023年1年間の実質消費支出のデータがあります。※総務省「家計支出」より

【消費者の“買い控え”(実質消費支出2023年)】

▼魚介類:-8.3%

▼乳製品:-8.2%

▼油脂:-10.6%

▼肉類:-4.5%

▼麺類:-7.5%

▼菓子類:-4.1%

物価が上がれば賃金が上がって消費が増えるという好循環を政府や日銀は目指していると言われていますけど、起きているのは、物価が上がってただ買い控えているってことなんですよね。だからこの好循環が本当にできるのかはちょっと疑問です。

小川キャスター:

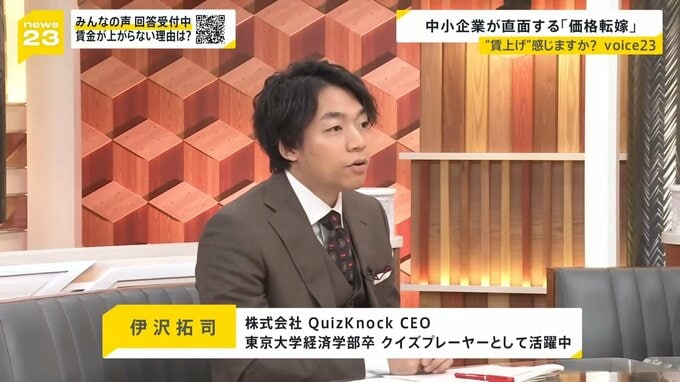

伊沢さんも生活者として実感することはありますか?

株式会社QuizKnock CEO 伊沢拓司さん:

我々はデフレ世代というか、物心ついたときから日本景気が悪いというマインドにあったので、「安くて良い」に慣れすぎているところはあると思います。諸外国と比べると日本のサービスは安くて良いので、上がったときに「高いな」と感じるけど、実は国際価格でいくとそれが標準だということがたくさんある。そうなると政府が狙っているような好循環は、デフレマインドが続く限りは起こりづらいものだと思うので、金融政策とか別の手段で別の循環を目指すのが妥当なような考えだと思えてしまいます。