「砂丘の陸側に被害集中」専門家の分析で明らかに

これは1月1日の地震発生時の映像です。歩道は割れて浮き上がり、道路がめり込んでいきます。泥水が覆い、あっという間に冠水しました。

別の場所では、地面が波打っています。

なぜここまで深刻な被害が起きたのか。液状化について詳しい専門家と街を歩いてみると…

防災科学技術研究所 先名重樹 主任専門研究員

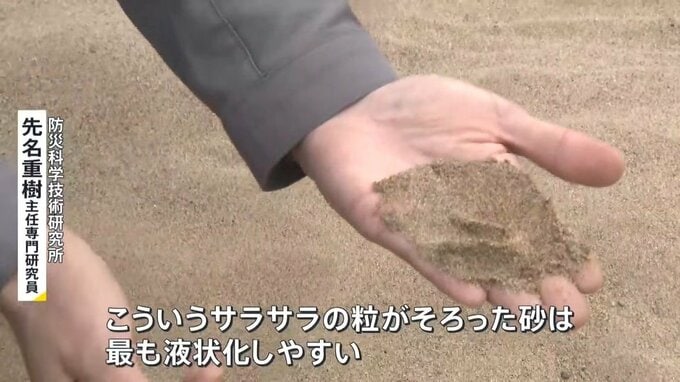

「こういうサラサラの粒がそろった砂は最も液状化しやすい。(Q.海の砂浜のような?)そう、砂浜と同じ。砂丘はこういう砂が多いので」

この砂をもたらしたのは「砂丘」だと言います。

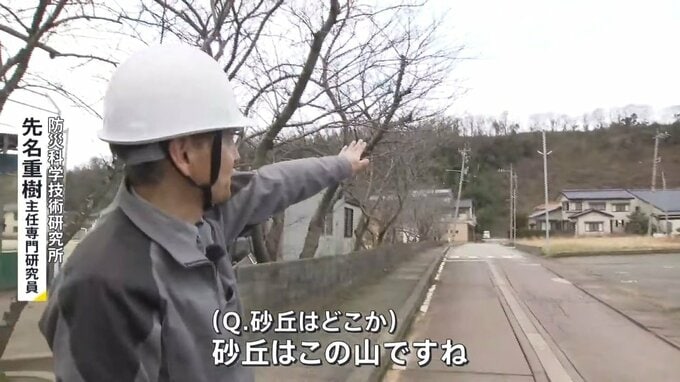

防災科学技術研究所 先名重樹 主任専門研究員

「砂丘はこの後ろにある山ですね。高さ20mくらいだと思うが、その砂丘から砂が続いている」

取材した場所は、この「砂丘」の陸側です。

「砂丘」と言えば、鳥取県の鳥取砂丘を思い浮かべますが、成り立ちは同じだということです。

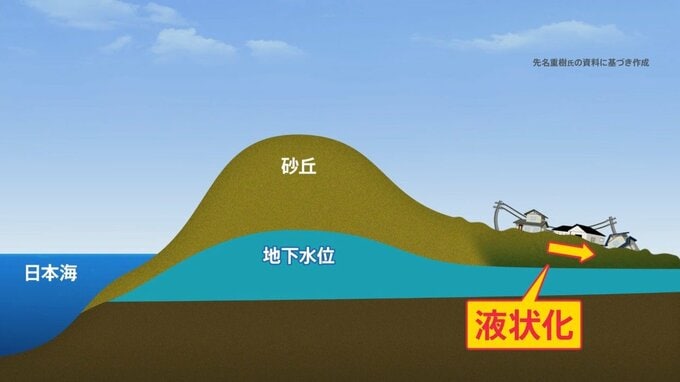

砂丘は季節風で海岸の砂が運ばれて堆積してできるもので、比較的日本海側に多いと言います。地下水の水位が高いと、粒がそろった砂に水が混じり液状化。今回はさらに、ゆるやかな傾斜があり、一気に低いほうへ流れ込んだとみられています。

防災科学技術研究所 先名重樹 主任専門研究員

「(砂が)ぐーっとこちら側に流れてきて、地面の中で雪崩が起こったような。震度5弱だと一般的には液状化し始める手前、もしくはする。地震の継続時間の長さも関係していて、継続時間が長かったことで、液状化が発生するトリガーが引かれてしまってこういう状況になった」

▼砂が多い地盤で、▼揺れの継続時間が長く、そして▼水位が高いといった条件が重なり、砂丘の陸側で大規模な液状化が起きたと分析しています。

防災科学技術研究所 先名重樹 主任専門研究員

「液状化を起こしやすい一般的な埋立地・干拓地・旧河道でも発生しているが、今回、非常に特徴的なのは、砂丘の低地部で激しい液状化が起こっている」

現地調査などにより、今回の地震による液状化の被害は東西およそ320kmにわたって確認され、特に砂丘の陸側で被害が集中しているということです。

新潟市西区でも、深刻な液状化の被害が起きました。

記者

「車が4台ほど前方に傾く状態で沈み込んでいます」

道路には水が溢れ、広い範囲で冠水。

先名氏によると、先ほどの内灘町と同じように、新潟市西区でも砂丘の陸側で大きな被害が出ていると言います。

液状化をめぐっては、これまでに東日本大震災での埋立地などの被害に大きな注目が集まってきました。

今回大きな被害が出た「砂丘」についても考える必要があると、先名氏は指摘します。

防災科学技術研究所 先名重樹 主任専門研究員

「こういったことが地域的に起こってしまうと、1軒だけ対策してもインフラは壊れるし、ハザードマップを見直して、こういったところは危険だと反映していったほうがいい。1回起こったところは何回でも液状化を起こすので、地域ぐるみで検討する。市町村と国も寄り添うことが必要」