日本で規制は?安全な環境をどう整備するか

小川キャスター:

日本では子どものSNS利用を規制しようという動きはあるんですか?

23ジャーナリスト 宮本氏:

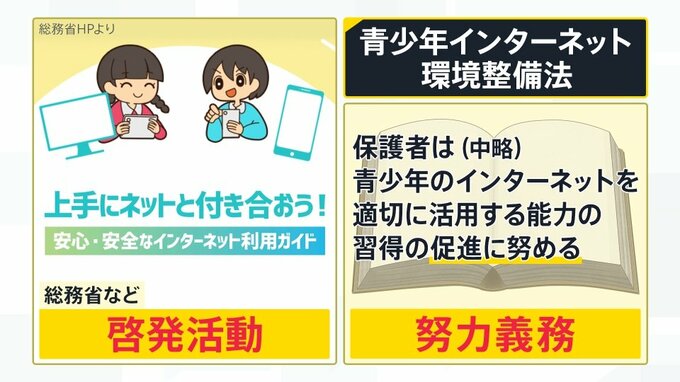

どちらかというと今行われているのは啓発です。総務省が「上手にネットと付き合おう!」というガイドを作っています。

実は、「青少年インターネット環境整備法」という法律も既にあるんです。

「保護者は(中略)青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得の促進に努める」

これは簡単に言うと「親が子どもたちがネットをちゃんと使える能力をつけられるように努力してくださいね」という、親の努力義務を書いた法律です。

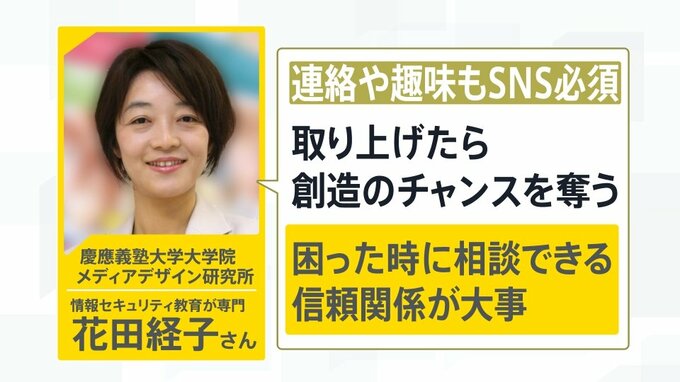

慶応義塾大学大学院メディアデザイン研究所 情報セキュリティ教育が専門の花田経子さんは「今の子供たちは連絡や趣味もSNSが必須。取り上げたら創造のチャンスを奪ってしまう」としています。

また、ハサミと同じようなもので、ハサミは危なくても取り上げないですよね。どうやったら上手に使えるか教えるのが大人の責任、と仰っていました。

もう一つ大切なことは、子どもが困ったときに相談できる信頼関係を作っておくことが大事、としています。

では、具体的にどうすれば良いのか。花田先生ご自身もお子さん育ててらっしゃるそうなんですが、具体的にお子さんが触っているSNS、YouTubeで何かを見てたら、それなに?どんな動画なの?と聞いてみる。あるいはSNSでゲームにはまっていたら、それは何が楽しいの?というように、積極的に会話のツールにしていく。

そのことによって子どもが、親にこれは否定されないんだ、話してもいいことなんだ、と思える。安心感を持って、何かあったときにトラブルを相談できる、ということでした。

小川キャスター:

親が「SNS=悪である」と思っているように感じさせないようなコミュニケーションをとっていく、ということですね。

23ジャーナリスト 宮本氏:

親に迷惑をかけちゃいけない、親に見せちゃいけないものだと思ってしまうと、トラブルがあったときに相談してくれないということです。

藤森キャスター:

小川さん、どうしますか?これから。

小川キャスター:

私の子どもは3歳ですが、2歳ぐらいから既にスマホを自由にナチュラルに扱うんですよね。ですから、幼少期からそのコミュニケーションを始めていかなきゃいけないなと感じています。

藤森キャスター:

ハサミで例えるなら、小さい怪我はしょうがないと思って。小さい怪我をしているときに、親を信頼してくれていると信じていますけど。怪我してしまったことを言えるようにしてほしい。気がついたら大怪我だったということが一番怖いですね。

小川キャスター:

今、SNSの利用について考えると、大人がハサミの利用方法をちゃんとわかっていないというところがあります。

東京大学准教授 斎藤氏:

できていないし、実際それで多くの人が傷つけられて、例えばプロレスラーの木村花さん、最近だったら漫画家の方が亡くなられたり、ということが実際に既に起きていますよね。

場合によっては災害の後も、インプレッションの数を稼ぐためのデマであったり、フェイクニュースが非常に出回って、そういうことがもっと悲惨なことに繋がってしまうリスクがある。

そう考えると、プラットフォームだけの努力義務に任せておいたり、啓発活動だけでは不十分なので、やはり国がしっかりとしたルールを作る。

あるいは、企業も、ニュースであれば、メディアの側が何らかの交渉をして、しっかりフェアなニュースが使われるようにするとか、そういう取り組みを全体として行っていく必要があるのではないでしょうか。