能登半島地震の発生から1か月がすぎましたが、依然として石川県では広い範囲で断水が続いています。現地での「トイレ」問題を取材しました。

(輪島市内に住む女性)

「たまった尿をペットボトルに移している」

1月23日。輪島市内に住む女性は、被害の無かった兄の家に避難していました。

しかし、長引く断水…このため1日3回、自宅トイレにたまった尿をペットボトルに移し替えていました。

(輪島市内に住む女性)

「(Q.何が一番大変でしたか?)トイレですね、やっぱり」

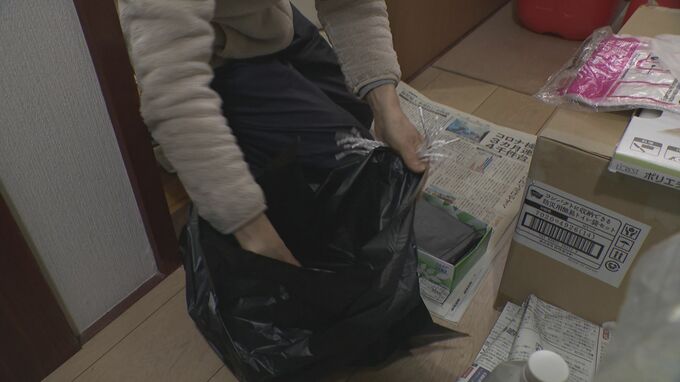

大便は、避難所でもらった専用キットを使い、黒いビニール袋に凝固剤を入れて処理しているということでした。能登半島地震の被災地では多くの場所でいまも断水が続き、石川県によりますと水が使えるのは4月以降になる地域もあるということです。

ここは、火災があった輪島の朝市通り付近。公衆トイレを始め被災地のトイレの多くが水が流せなくなり、使えない状況に。

また、避難所では、雪が降る中でも仮設トイレを使うために外に出なければなりません。

こちらの避難所では、住民たちが毎日当番制で仮設トイレの掃除をしていました。避難直後には…

(避難している女性)

「どうしても水が流れないと、あふれてしまって大変だった」

出会った女性は避難所に身を寄せるまでは、自宅の庭に急ごしらえのブルーシートで目隠しをしたトイレをしつらえ、乗り切ったと話します。

そして、仮設トイレについては…

(避難している女性)

「トイレは最初は大変だった(そこから)仮設トイレがきて段階を踏んで、みんなでちょっとずつ協力して、ちょっとずつ我慢して掃除もできるようになった」

しかし。