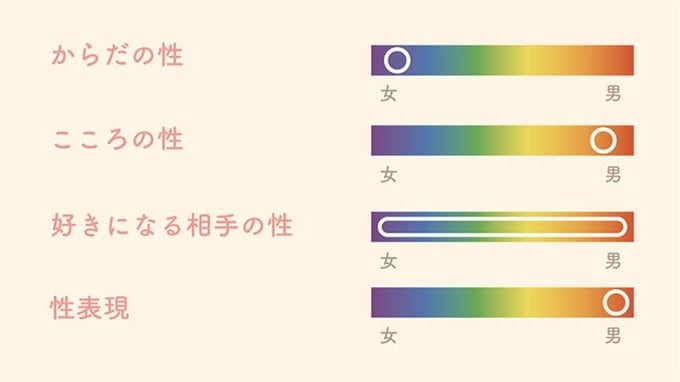

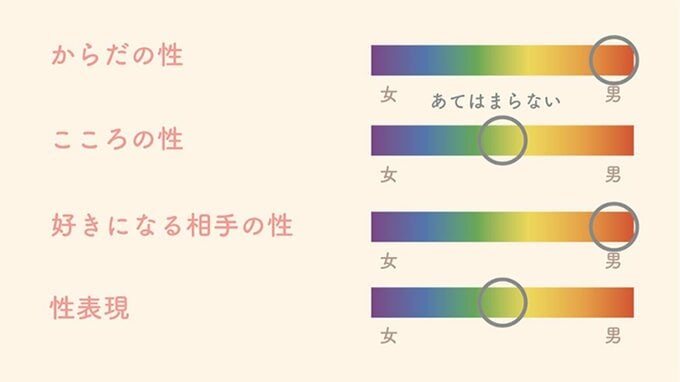

性のあり方はグラデーション

これはちかときみが、一連の取材にあたり、それぞれのセクシュアリティをひと目で理解してもらうためにと、記入しカメラの前にも出したフリップを画像にしたものです。

誰かの“性”を説明する時に必要な、以下の4つの要素について、ぱっと見で説明することができるようになっています。

・「からだの性(生物学的性)」

外性器や性染色体といった生物学的特徴から、お医者さんによって最初にあてがわれた性。

・「こころの性(性自認)」

「自分は男性だ」「自分は女性だ」「どちらでもない」など、性という側面で自分がどのような人間だと確信しているのか。ひとりの人格として、自分の性をどう把握しているか。

・「好きになる相手の性(性指向)」

「男性が好き」「女性が好き」「どんな性かは問わない」など、恋愛および性愛の対象が、 どのようなセクシュアリティに向かうのか。

・「性表現」

「ドレスが着たい」「化粧はしたくない」など、どんな装いや振る舞いを、社会の中で性の側面から行いたいか。

(※近年「からだ」「こころ」という区分は適切ではないのでは、という指摘もあります。)

記入の仕方は帯グラフ的に使うもよし、分布を点で示すもよし、使う人の自由。最近当事者の間では、より詳細な項目を追加したりしたものも含め、海外では「The Genderbread Person」、日本では「自己紹介カード」という名前で広まりつつあるようです。

ちかときみは、このフリップを見てもらうことで、一種 “ステレオタイプ”な当事者とは自分たちが違うということを明らかにしたかったと言います。

確かに、トランス男性とシス男性(※注2)の「ゲイカップル」というのは、当事者のコミュニティの内部でも、認知が行き届いていない存在かもしれません。その「認知のなさ・可視化されていないこと」は、ちかときみの「ふうふ」にとって大きな逆風ともなりながら、彼らに「報道のなかで、自分たちを守るためになにが必要なのか」を考えるきっかけをもたらしたようでした。ふたりはこんなことをあたしに語ってくれています。

※注2:シスジェンダー

……生まれたときに割り当てられた性別と、自身の性自認(自分の性をどう認識しているか)が一致している人のこと。例えばあたしについて言うと、生まれたときに「男性」と言われ、現在自分のことは「男性」だと考えています(そして、好きになるのは「男性」です)。なので自己紹介をするなら、シスジェンダーでゲイ(男性同性愛)の当事者ということになります。

きみ

「メディアでは『女の子が好きで自分がトランスジェンダー(FtM)だと気づいた』という発言に注目が集まりがちだし、特に取り上げられたりしています。それはいいんだけれど、トランスが必ず異性愛者かというとそうじゃないし、性自認と性指向は別物だってことはそこで伝えられていません。

自分はトランスジェンダーだし、自認は男性で、かつバイ寄りのパンセクシュアルなんだけれど(だからこそ、ちかと「ゲイ」と言って差し支えないパートナー関係になったわけなんですが)、僕と同じような当事者のあり方にスポットを当てた報道って見たことがないんです。だからこそ、今回のVTRを見て混乱してコメントを投げてくる人もいたんだと思うし、そういう混乱を少なくするためにも、僕の性のあり方や、性自認、性指向という考え方は、きちんとかつ明確に伝えられるべきだと思っていました」

ちか

「これが例えばラジオといった媒体だとむずかしいかもしれませんが、今回はテレビがメインだったので、性に関する細かい部分まで視覚的に一瞬で説明できるフリップは、こうしたメディアでは効果的だし必要なんじゃないかと思います。今回取材を受けるまで、自分の性について自己紹介するとしても、シンプルに「男性が好きだ」という、それだけの表現を使っていました。ですが、いい意味でも悪い意味でも反響を受ける中で、パートナーに向けられた「トランス男性は女性が好きなはずだ」という偏見を目にしたとき、「〇〇が好き」という表現だけ、LGBTという言葉だけでは伝わらない部分があるんだということを実感しました。まとめてしまうこと、枠組みに入れて考えてしまうことから出てくる面倒くささに気づいたんです」