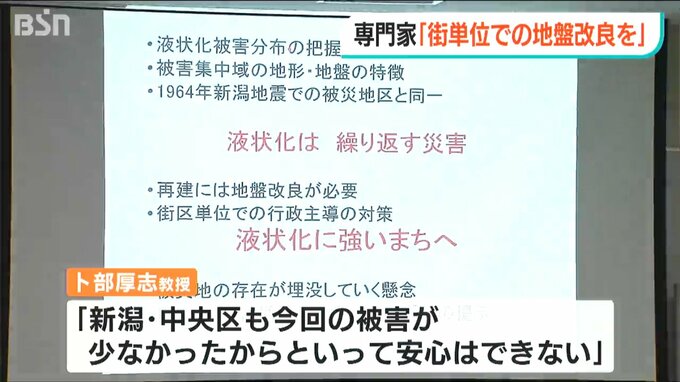

能登半島地震から29日で4週間。新潟大学の教授らが新潟市の液状化現象被害の現地調査の報告会を行いました。「液状化は繰り返す災害」だとして、再建には街単位での地盤改良が必要だと警鐘を鳴らしています。

【新潟大学災害 復興科学研究所 卜部厚志教授】「残念ながら液状化に対して一番弱い地質の部分、地形の部分が今回被害を受けたということになります」

新潟大学災害 復興科学研究所が開いた緊急災害報告会です。能登半島地震の発生から現在まで新潟市内の液状化被害を調査してきました。

【新潟大学災害 復興科学研究所 卜部厚志教授】「新潟地震で液状化した履歴の地域はやっぱりもう一回繰り返す可能性が非常に高くて」

新潟市 西区の液状化について、今回被害にあったエリアは1964年に発生した新潟地震の被害エリアとほぼ一致しているということです。

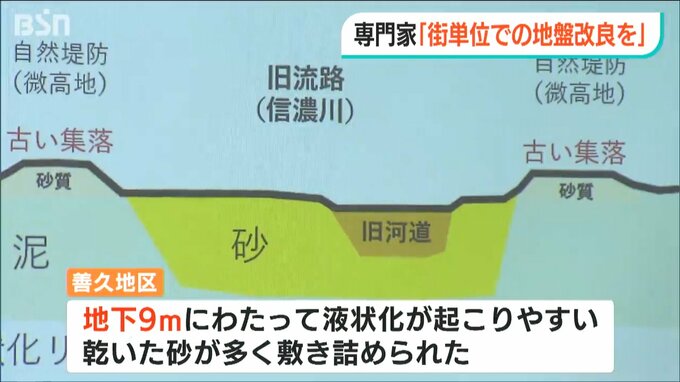

その中でも被害が大きかった善久地区は…

【新潟大学災害 復興科学研究所 卜部厚志教授】「地盤データを見ると9メートルくらいは砂、その下は粘土とか腐植土となっているものが多いような(状態)」

信濃川を埋め立てた際、地下9メートルに渡って液状化が起こりやすい乾いた砂が多く敷き詰められていたということです。

【新潟大学災害 復興科学研究所 卜部厚志教授】「このままですと善久の復興がなくなるというと大袈裟ですけどかなり再建をするには支援が必要だ」

住宅を1棟ずつ直していっても、また同じことが起こる恐れがあるとして、卜部教授は「街単位での地盤改良が必要」だと訴えました。

【新潟大学災害 復興科学研究所 卜部厚志教授】「液状化は繰り返す災害なので、この(被害)地域は2回目になりますので、60年を経てきて。なので3回目もなりますので 」

また卜部教授は、中央区も今回の被害が少なかったからといって安心はできないと注意を呼び掛けています。