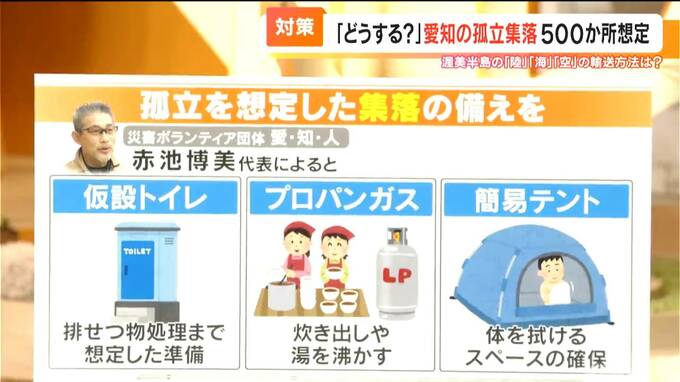

“孤立”を想定した集落での備えを

(大石邦彦アンカーマン)

過疎化した日本では、全国どこでこういうことが起きてもおかしくないわけなんです。ただ今回の例のように、ここまで孤立が長期化しているっていうのは、なかなかないのかもしれません。

東日本大震災で被災された方に今回改めて取材したんですが、あの当時は津波による被害、道路は基本的に無事だった。道路上にあった瓦礫を移動させれば、車は行き来できたということなんです。

しかし今回は道路が割れて寸断されていて、人も物もなかなか運べないので、東日本大震災のときよりも状況は深刻で過酷ではないかと、東日本大震災を経験した方が言っていました。

(夏目アナ)

能登半島地震の被災地に、ボランティアで入った方にも今回お話を聞いてるんですね。

(大石アンカーマン)

1月3日に現地に入った方なんですけれども、その方によれば、やはり個々人で対策を取るのはもちろんなんですが、集落ごとの対策が大切ではないかと言っていました。孤立を想定した集落の備えをしてほしいと。

こう話しているのは、災害ボランティア団体「愛・知・人」の赤池博美代表です。まず、仮設トイレを用意してほしいということなんです。ただ、仮設トイレだけでは駄目で、今回問題になっているように排泄物の処理まで想定した準備が必要なんではないかと。凝固剤固形剤なども含めてですけども、そこまでやらないと全く意味がないと言ってました

そしてもう一つは、やはり今寒いですから温かいものが食べたくなる、炊き出しお湯が必要になる。そのときにカセットボンベもいいんですが、どうしても足りなくなるので、プロパンガスのようなものを準備しておくのも必要ではないかと。

そしてもう一つ、簡易テント。もちろんお風呂に入れれば一番いいんですけれども、お風呂にはなかなか入れないということなので、これは赤池さんがやってるそうですが、テントを持っていって、この中で温かいタオルで体を拭く。そういうプライバシーまで考えた衛生面を保つ工夫、こういったことも必要ではないかというふうに言っていました。

災害の種類によってはですね、やっぱ孤立を招いてしまいます。自助ってのは一番大事なんですけども、集落ごとの共助というのも改めて考えなければいけないんではないでしょうか?

地震だけでなく去年は大雨による土砂崩れで孤立した集落も実際に愛知県にありました。あとは明日以降の雪も心配されます個人、集落単位町単位での備えを万全にしておきたいものです。