2024年に入り、沖縄県内ではダムの貯水率が過去10年で最も低い状態が続いているほか、老朽化によって導水管が破損し給水に影響が出るなど水に関する問題が続き、県は危機感を抱いています。かつては毎年のように給水制限をするほど水不足が慢性化していた沖縄。その歴史を振り返ります。

貯水率が過去10年で最低 断水の日はやってくるのか?

松田カメラマン

「福地ダム上空です。ダムの水位が下がり、地肌が全体的に見えています」

降水量の少ない日が続き、水位が下がったダム。今、県内11のダムの貯水率は、過去10年で最も低くなっています。(1月時点での比較)

玉城知事

「さらに貯水率が低下し、給水制限の検討や実施をせざるを得ない、そういう状況も想定されます」

知事が言及した「給水制限」。本島ではこの30年、実施されていません。

「蛇口をひねっても水が出ない」あの日々が、再びやってきてしまうのでしょうか。

1989年。「昭和」から「平成」になった年の飲食店で、使われていたのはプラスチック製のコップに紙皿。水が出なくて、食器を洗うことができない店での苦肉の策でした。

市民(1989年の取材)

「子どもがいるからお洗濯しないと大変でしょ、できないことが多いからご飯の支度も支障をきたしているし、一番切実に感じるのは水のこと」

「雨が降らなかったら大変ですよ。大雨が降ったらお祝いします」

長年、水不足に悩まされてきた沖縄。なかでも1963年の大干ばつは、農作物に甚大な被害を与え、水田は壊滅状態になり、次々とサトウキビ畑に転作していったといいます。

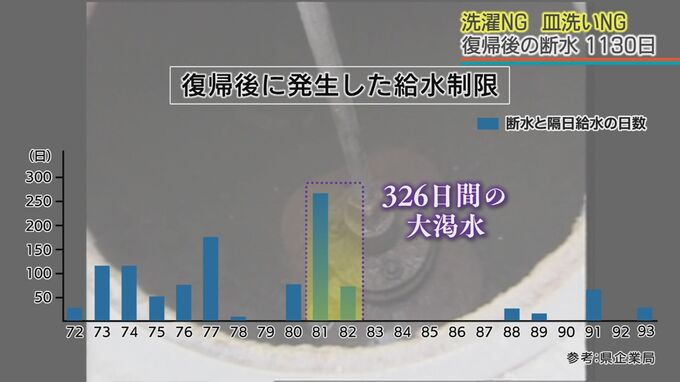

復帰後は1130日の断水を経験。なかでも1981年から82年にかけて326日間続いた給水制限は、いまでも日本最長となっています。

復帰後は1130日の断水を経験。なかでも1981年から82年にかけて326日間続いた給水制限は、いまでも日本最長となっています。