高知市の中学校で南海トラフ地震を想定した避難訓練と避難所の開設訓練が行われました。中学生が避難所運営に関わることも予想される中、若い世代の防災意識を高めようという取り組みです。

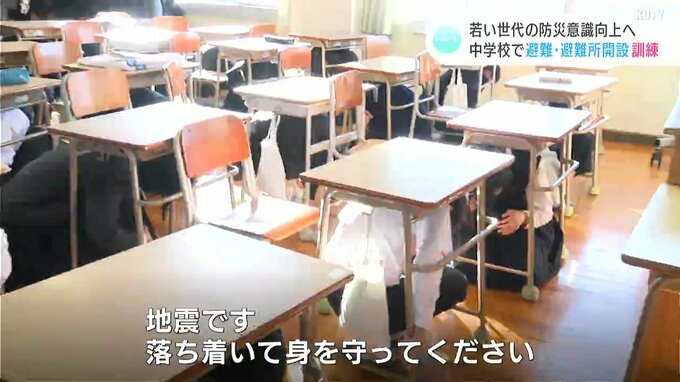

愛宕中学校では毎年この時期、南海トラフ地震を想定した訓練を行っています。まずは揺れから身を守る行動をとった、およそ500人の全校生徒。一度グラウンドに集まった後、校舎の3階以上に避難しました。

最大クラスの南海トラフ地震が起きた際、愛宕中学校は、震度6強の揺れに加え、津波による1メートルから2メートルの浸水が想定されていて、慌てず、落ち着いて対応することが重要です。

(生徒)

「“お・は・し・も”(押さない・走らない・しゃべらない・戻らない)を守って冷静に周りをみて動くのが大切だと思った」

この後は、地域の避難所になっている体育館で、避難所の開設訓練も行いました。生徒会の11人が、自主防災組織と協力して、シートを使って区割りをしたり避難してくる人たちの受付を行ったりしました。

(訓練)

「どこにお住まいですか?」

「江ノ口です」

「わかりました。ついてきてください」

元日の能登半島地震ではいまも、大勢の人が避難生活をおくっています。愛宕中学校では校舎と体育館あわせておよそ1450人の避難者を収容できる計算で、自主防災組織に限らず、生徒たち自身が避難所の開設や運営に関わることも予想されます。

(訓練)

「病気の治療が必要な方が2名いるため救助をお願いします。どうぞ」

(訓練の参加者)

「1日にあった(能登での)地震で他人事ではないなと思って来ました。本番はこんな感じで整然とはいかんでしょうから。ただ一回『こういうふうにやる』『トイレはこんな感じ』と見ただけでも違うかなと思った」

(愛宕中 生徒会長 土居康人さん)

「(能登地震が起きた時)これより倍の被害を想定される南海トラフ地震が起こると考えたので、これまでの対策だけでいいのかというのは不安だった。スムーズにいけるように、当日はパニックにもなるだろうしそういうところをしっかりとしていければ」

主催者は「能登半島地震でトイレなど避難所の課題も改めて浮き彫りになった。訓練で若い世代の防災意識が高まっていけば」としています。