1月17日で阪神淡路大震災の発生から29年となります。仙台の小学生が神戸の小学生とオンラインで交流し、当時の被害状況や復興の歩みについて学びました。

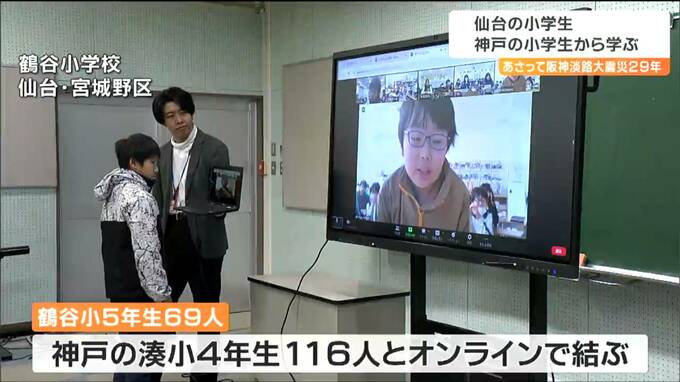

仙台市の鶴谷小学校では、5年生69人と神戸市の湊小学校の4年生116人をオンラインで結びました。

1995年1月17日に発生した阪神淡路大震災は、淡路島北部を震源とし神戸などで震度7を観測、建物の倒壊や大規模な火災により6434人の死者が出ました。

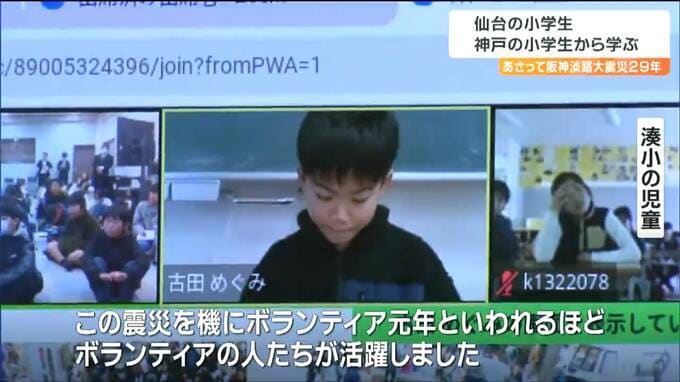

神戸の児童たちは、当時の避難所の状況や被災地に多くのボランティアがかけ付けたことなどについて、これまで勉強してきたことを元に説明しました。

湊小の児童:

「阪神淡路大震災までは、あまりボランティアという言葉が聞かれていなかったそうですが、この震災を機にボランティア元年といわれるほど、ボランティアの人たちが活躍しました」

鶴谷小の児童たちは、これまで防災教育として東日本大震災について学んできましたが、阪神淡路大震災については初めて知ることも多く、真剣な表情で湊小の子どもたちの説明を聞いていました。

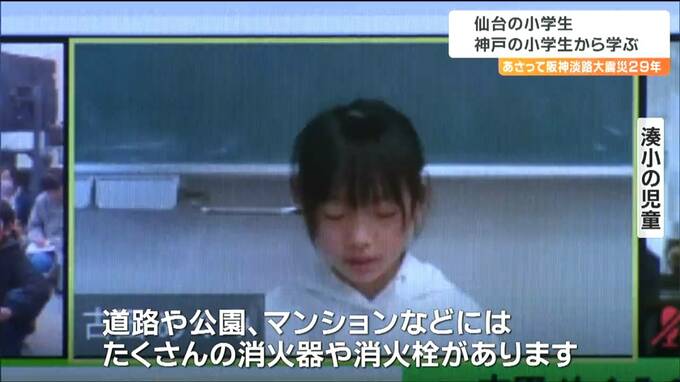

湊小の児童:

「道路や公園、マンションなどにはたくさんの消火器や消火栓があります。これは阪神淡路大震災で火災がひどかった教訓だと思います」

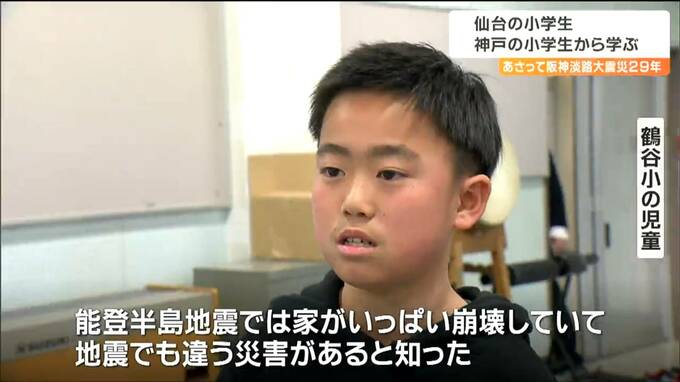

鶴谷小の児童:

「(阪神淡路大震災では)火災が多くて、東日本大震災では津波が多くて、能登半島地震では家がいっぱい崩壊していて、地震でも違う災害があると知った。ラジオとか食べ物を備えて防災バッグに入れておきたい」

「阪神淡路大震災についてあまり知らなかったけど、きょうの話を聞いていろんなことを知れた。津波だけじゃなく火災が多かったことも知れた。これから自分たちでなにができるのかを考えていきたいです」

この交流授業は、去年3月、宮城を訪れた湊小学校の教職員を鶴谷小の小田暁校長が大川小学校などの被災地を案内したのがきっかけで始まりました。2月は、鶴谷小の児童たちが東日本大震災について湊小の児童たちに伝えます。