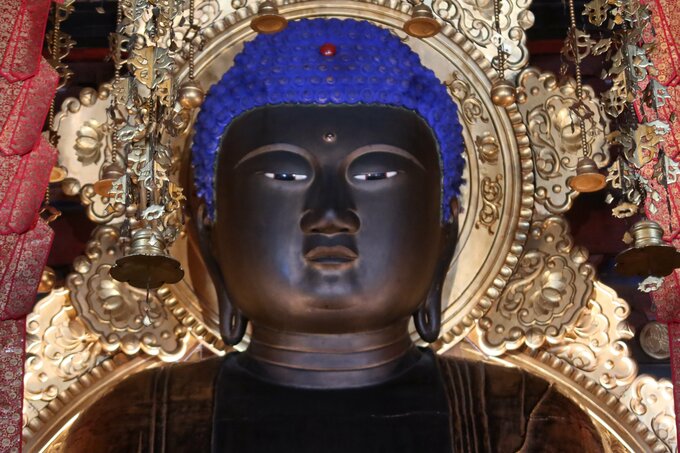

お寺さんが日常から遠い存在になって久しくなります。“葬式仏教”と揶揄(やゆ)される時代に檀家離れや墓仕舞いが進んでいます。そうした中、「カレーライス」を誰彼なく一緒に食べて、高齢者も子どももお父さんもお母さんも同じ時間を過ごすことで、その存在意義を問うお寺があります。

お寺は怖いところなのか?葬式の時にしか行かなくなってしまったところなのか?そもそもお寺の役割は何か?北海道の人口1万人余りの小さな町で、ある寺院が試みる地域のつながりを考えます。

老若男女の居場所

(母)「お年寄りも子どもも、世代を超えて集まることができるのがいいです」(父)「一緒に食事をすると、知らない人でも親しみがわきますよね」

(息子)「ここに来ると、まったく知らない人からも声をかけてもらえてうれしいです」

「こういうことでもないとさ、みんなと会う機会がないんだよね」

「『カレーの日』が100回になるまで頑張るよ」

去年12月の「カレーの日」は数えて50回目を迎え、食事会の後、本堂では津軽三味線と和太鼓の演奏会も行われ、町民らは大盛り上がりの一夜を過ごしました。