お寺さんが日常から遠い存在になって久しくなります。“葬式仏教”と揶揄(やゆ)される時代に檀家離れや墓仕舞いが進んでいます。そうした中、「カレーライス」を誰彼なく一緒に食べて、高齢者も子どももお父さんもお母さんも同じ時間を過ごすことで、その存在意義を問うお寺があります。

お寺は怖いところなのか?葬式の時にしか行かなくなってしまったところなのか?そもそもお寺の役割は何か?北海道の人口1万人余りの小さな町で、ある寺院が試みる地域のつながりを考えます。

被災地への即応

元日にまさかの大地震(令和6年能登半島地震)が起きた石川県へ、北海道のお寺からその翌日、救援物資が発送されていたことを、私は知りませんでした。

送り主は、日本海に面する岩内町(いわない・ちょう)の「浄土宗岩内山帰厚院(きこういん)」の住職、成田賢一さん(47歳)です。物資は帰厚院に備蓄していた非常食で、大人1人が3日分過ごすことができるものが60箱、同じ宗派の金沢市内のお寺へ送られました。成田さんが素早く対応した背景には、同寺が日ごろから地域の人たちと続けているまちづくりや人づくりの活動がありました。

大火と木造大仏

帰厚院は、約170年前の江戸時代末期(安政3年=1856年)に、浄土宗が地方で初めての寺院として建立したお寺です。その後、一旦、町内の大火で焼失しますが、明治37年(1904年)に本堂が再建され、大正10年(1921年)に東京以北最大となる木造大仏が造られました。木造大仏は高さ6.8メートルの総金箔塗りで、拝観者を圧倒します。

当時の岩内町はニシン漁やタラ漁で栄える時期があった一方、大正9年(1920年)には第一次大戦後の恐慌に見舞われるなど、浮き沈みの激しい時代にほんろうされていました。さらに昭和29年(1954年)に岩内町は、市街地の8割を焼失する大火にも見舞われましたが、帰厚院は難を逃れて現在に至り、木造大仏は北海道で唯一最大のものとして今年、開眼103周年を迎えます。

「檀家離れ」「墓仕舞い」に“悪あがき”

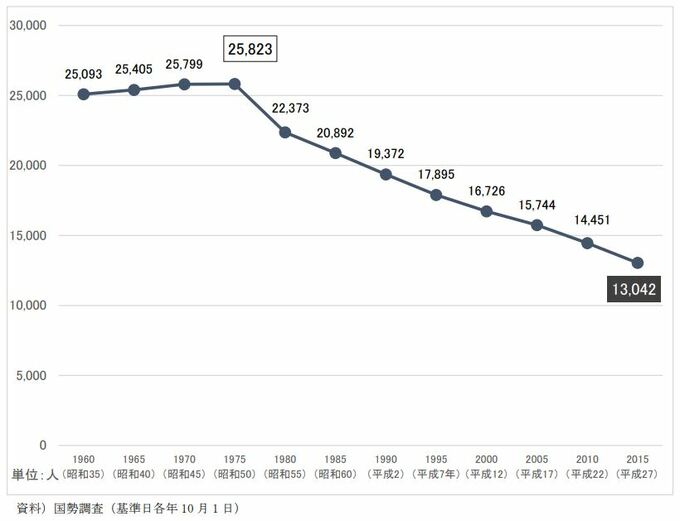

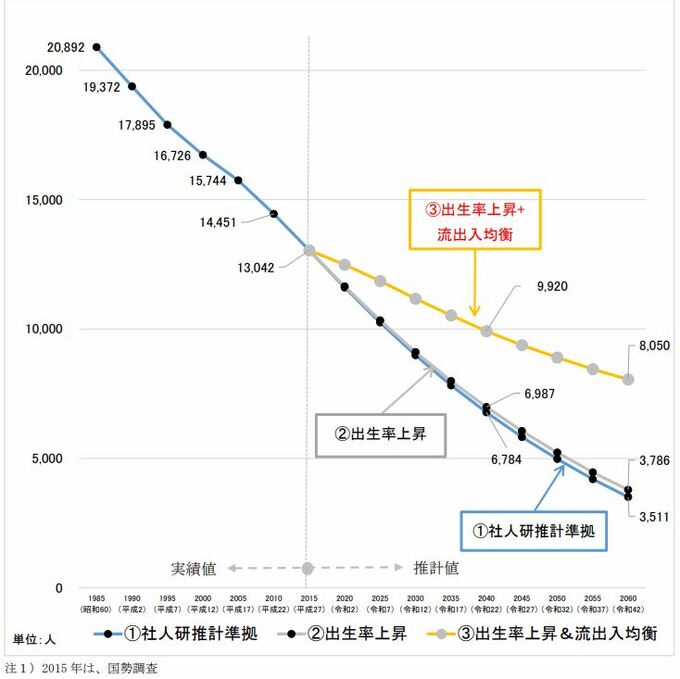

こうした歴史あるお寺でも、町の人口減少に伴って檀家離れが進んでいます。岩内町の人口のピークは昭和50年(1975年)の2万5,823人で、以降減少が続き、最新値(2023年11月末)はピーク時の半分以下の1万1,111人です。将来、2060年にはピーク時の7分の1以下の3,511人になると推計されています。

“葬式仏教”と揶揄(やゆ)される時代に、境内に入ったこともない若い世代や墓仕舞いをする檀家も増えて、お寺離れが進んでいます。

「今の子どもには『お寺は怖いところ』なんですね。大人にとっても、葬式や墓参りの時ぐらいしか接点がないところになっているんです」

成田さんは時代の流れを受け止めながらも、「悪あがきをしてみよう」と思ったそうです。そしてその“悪あがき”が、境内にお祭りの日のようなにぎわいを呼ぶことになりました。