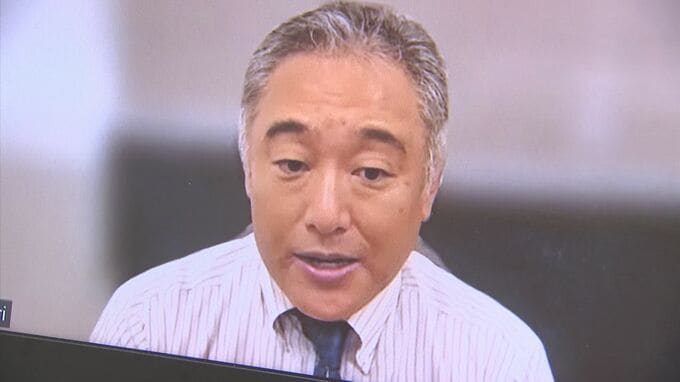

金城学院大学人間科学部 北折充隆 教授

「おそらく2つのパターンがあって、1つはカメラが体の一部になっている、『何でも撮っておこう』という人です。食事しても撮る、友達と会ったときに撮る。そういう人は事件事故に遭ったときも、その流れの一つとして撮るというパターンです。

もう1つのパターンは、事件事故に遭ったときに『これが何か証拠になるんじゃないか』『役に立つかもしれない』という心理です。事故の証拠になるなど、悪いことではないのですが、電車の飛び込み死体にまでカメラを向ける心理は、正直私も全く理解できませんし不明です。この2つのパターンがあるんじゃないかと考えられます」

こうした傾向が広まったのは、カメラ付き携帯電話やスマートフォンの普及に加え、SNSの影響も大きいと考えられると言います。

金城学院大学人間科学部 北折充隆 教授

「近年は、スマホの解像度も上がったうえに容量も増えたたため、マスコミが使いやすくなり、それをみんながテレビ画面で見ることで『自分も何か役に立つかも知れない』と、撮影するようになったというのはあるかと思います。

加えてもちろん、SNSで、個人が大きな社会的影響を与えることができるようになった点について、こうしたカメラ撮影ができるようになったことは、良くも悪くも原動力になったと思います」

写真や動画に残すことで、事件や事故の証拠になる、マスコミが到着する前の速報性の高い映像が残せるなど、様々なメリットがある一方で、デメリットも考えられると北折教授は指摘します。