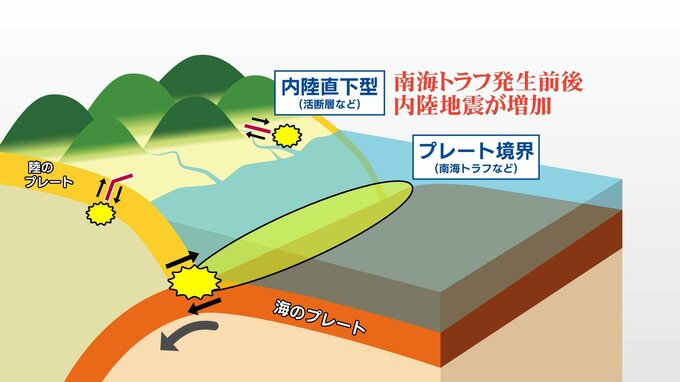

南海トラフ地震発生前後 内陸地震の活動活発になる傾向

京都大学防災研究所地震災害研究センター

西村卓也 教授

「西日本では南海トラフの地震の前後に、内陸地震の活動が活発になる傾向が、過去の歴史から知られていて、阪神・淡路大震災(M7.3・1995年)や鳥取県西部地震(M7.3・2000年)、熊本地震(M7.3・2016年)も、その一環として起きたと考えられる。

いわゆる内陸の直下型地震と呼ばれる震源の浅い地震が起こりやすくなって、規模自体は南海トラフ地震よりは小さいけれど、震源が人の住んでいる所に近いので、震源の周辺ではかなり大きな被害が出る。

前回の南海トラフ地震が、1944年・1946年にあって、それ以降、西日本の内陸では大きな地震が50年くらいほとんどなかった。ただ、ここ20年くらい、あちこちでポツポツ起きているのは、地震の活動期に入ってきているという見方がされている。」

南海トラフ地震は、海側のプレートと陸側のプレートが接する場所がズレることで起こる地震です。広い範囲で一気にズレるために地震の規模は大きく、場合によっては巨大地震となります。

一方、内陸地震は、地表付近の活断層で起こる地震です。南海トラフ地震に比べると、一つ一つの地震の規模は小さいですが、地表のすぐ近くで起こるために震源近くでは激しい揺れに見舞われます。阪神・淡路大震災や熊本地震もこのタイプです。