82年前の12月8日。真珠湾攻撃が行われ、3年9か月に及ぶ太平洋戦争が始まりました。その年、与那原町では陸軍のある施設が建設され、まちが「軍都」と化しました。人々はどのように戦争へと絡めとられていったのか。沖縄戦が始まる前の社会の動き、そして今を見つめます。

「軍都」と化した与那原

新垣庸一郎さん(89)

「こっち側もう畑ですよね、畑を日本の政府が買い取って、そこに今の小学校の敷地には陸軍の病院があったし、中城湾の臨時要塞司令部があったんですね」

与那原町で生まれ育った新垣庸一郎さん(89)。82年前、まちに作られたある施設を覚えています。

中城湾臨時要塞。太平洋戦争開戦前、国が土地を買い占め、陸軍の兵舎や司令部、病院を設置しました。現在は小学校や住宅が広がり、その面影はありませんが、与那原は、500から600人の兵士が常駐する「軍都」となりました。

知念半島から、勝連半島にかけて広がる中城湾。臨時要塞が置かれた目的は、この湾を「上空の敵」から守ることでした。

伊良波記者

「太平洋戦争開戦の1か月前、東海岸一帯には敵を迎え撃つための砲台が築かれました」

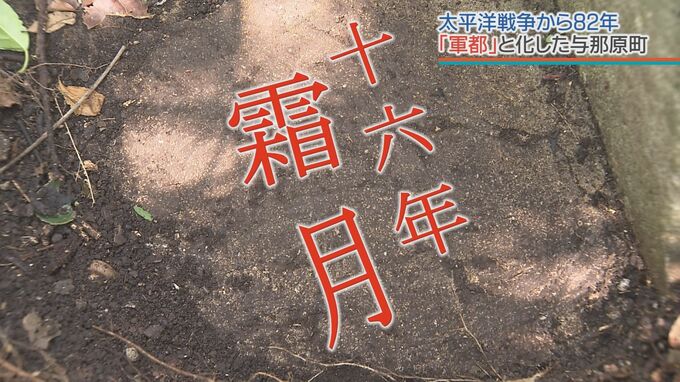

勝連半島にある平敷屋砲台跡。ここには4基の砲台が設置され、弾薬庫などが当時の様子をとどめています。その一角には「十六年霜月」の文字。1941年11月ごろに建設されたことを示しています。

琉球王国時代からの祈りの場、斎場御嶽。この中にも砲台が築かれました。

中城湾を囲む形で、斎場御嶽、勝連半島、そして伊計島に中城湾臨時要塞の部隊が配置されました。

そしてこの年、日本はハワイの真珠湾を攻撃し、アメリカに宣戦布告。太平洋戦争が始まりました。