日米核意識のギャップ―

大統領が軽率ともとれるジョークを飛ばすほど、実際、アメリカの核兵器を巡る意識は、日本と比べて大きな隔たりがあります。

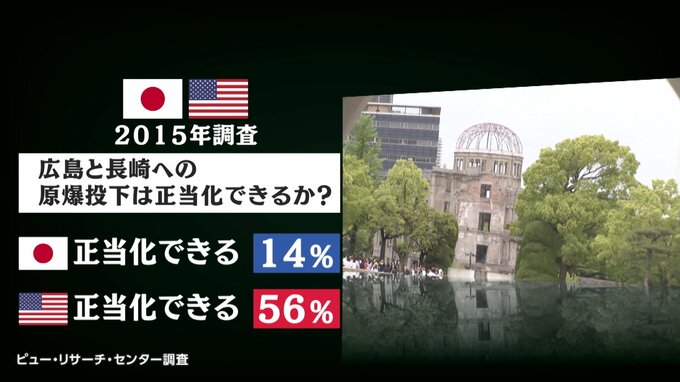

第二次大戦終結70年にあたる2015年、日米で行われた調査で、広島と長崎への原爆使用について「正当化できる」と答えた人は、日本では14%。片やアメリカは過半数の56%に達しました。

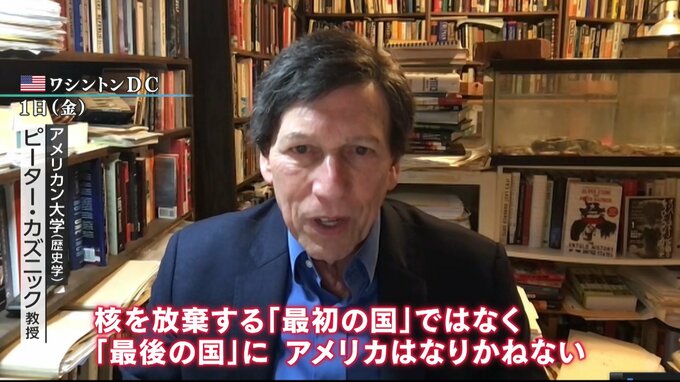

この違いを、アメリカで核の歴史を研究する専門家は…

ピーター・カズニック教授(アメリカン大学・歴史学)

「アメリカでは、(原爆は)本土への侵攻をすることなく、何百万人もの

日本人の命を救ったという、正当化するウソがまかり通ってきた。世界がより危険になっている中、アメリカでは核兵器禁止条約のことは全く注目されてない」

そうした中、この秋、多くのアメリカ人が訪れた場所があります。そこは…

1945年、世界で初めて核実験が行われた「トリニティ・サイト」。この実験後、広島、長崎に原爆が投下されました。

2023年7月、原爆の生みの親とされる科学者を主人公にした映画「オッペンハイマー」が全米でヒット。そこでも描かれたこの実験場に多くの人が足を運びました。

ピーター・カズニック教授(アメリカン大学・歴史学)

「映画がきっかけで関心が高まったのは事実。しかし、日本人の犠牲者を 描くことも、その問題を取り上げることもなかった。アメリカ人は核抑止が何なのかもよく分かってない。核を放棄する『最初の国』ではなく『最後の国』に、アメリカはなりかねない」

核兵器を使う側と、使われた側の意識のギャップ。その現実に直面し、とまどいを覚えた日本の若者がいました。

被爆3世の山口雪乃さん。11月、長崎の被爆者団体とともに、アメリカをまわり、高校生らと核廃絶に向けた意見交換を行いました。

被爆3世・山口雪乃さん(国際基督教大1年)

「アメリカは核兵器を持ってなきゃアメリカじゃないって話もされたり。無くすべきだと思ってないことが伝わっきて…」

双方の違いを強く意識したという山口さん。それでも、やはり伝え続けることの重要性を感じたといいます。

被爆3世・山口雪乃さん(国際基督教大1年)

「大きく何かを変えようということを、いきなりしなくても、足を運んで語りかけにいく。話をちゃんと聞いて、双方向に交流していくことが、変わる一つのきっかけになる。彼らの心に残る経験としてあればいいのかなと」

12月1日、2回目となる核兵器禁止条約の締約国会議が、閉幕しました…。

(「サンデーモーニング」2023年12月3日放送より)