SDGsについて考えるシリーズ「つなごう沖縄」。

朝ごはんを通じて地域で子どもたちを見守る活動を紹介します。

互いを思い合い、地域で支え合う「ゆいまーる」が根づくコミュニティーを作ろうと模索がはじまっています。

「はい、取りにいらっしゃーい」

「ありがとうございます」

午前7時過ぎ、南城市の知念図書館では、登校前の子ども達に無料で朝ごはんがふるまわれます。

男子児童「美味しいです」

(Q好きな具材はありましたか?)

男子児童「ピーマン」

女子児童「いつも(朝ごはん)はパンだから美味しかった」

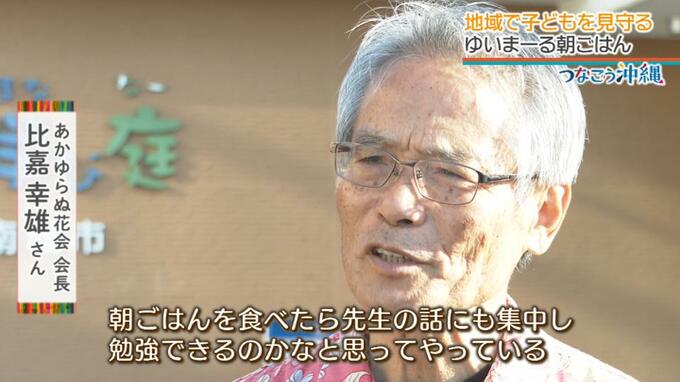

朝食を提供しているボランティア団体「あかゆらぬ花会」の比嘉幸雄さん。

毎朝、交通指導をしている中で、家庭の事情で朝食を食べられない子がいる現状を知り、気軽に立ち寄れる場を作ろうと、知念地域の住民に声をかけ、この朝食会を始めました。

比嘉幸雄さん

「朝ごはん食べて来た?と声かけをやっているが、朝ごはん食べていない子は下向いてうつむき加減の子がいる」

「朝ごはん食べたら、きっと先生のお話にも集中できて、勉強できるのかなと思ってやっています」

朝食会では、自宅でご飯を食べた子も食べていない子も、誰でも利用することができます。

男の子「学校いかんといけない」

女の子「置いてくつもりか」

(Qこうやって、同級生と朝ごはん食べられるのどう思う?)

「朝から会えていい」

保護者

「すごく地域の方が協力してくれて、小学校を盛り上げようとか、子どもたちの健康を考えてくれているのですごく助かっています」

朝食を準備するのは、地域の人たち。

毎月2回、夜明け前から会場の準備に取り掛かります。

より多くの子どもたちに、この場所を知り立ち寄ってもらおうと、のぼりの用意も欠かせません。

毎回メニューは異なりますが、この日は前日に仕込んだ具沢山カレー。愛情をこめてあたためます。

ボランティアの女性

「美味しいのよ~。本当に美味しい。きのうね、家で作って味見したら、子どもたちに持ってこいの味。甘くておいしい」

ボランティアの女性

「自分の孫だと思って、朝ごはん食べないと元気出ませんよね。子どもたち一生懸命、勉強も頑張って運動もして、元気になってほしいと思っております」

比嘉幸雄さん

「地元の人が理解、協力してくれないと、このような取り組みはなかなか難しいと思います」

「子どもの意向を聞いて繋げていけたらいいなと。その方々に繋げて子ども達のサポートの強化に繋がればいいなと思って頑張っています」

朝食を食べられず社会から取り残されている子がいないか、地域で見守る活動は、SDGsの目標にも繋がっています。

現在は活動資金のほとんどを県の子ども支援の助成金に頼り、足りない分はメンバーの自己負担でまかなっていますが、野菜を作って販売し、自主財源を高める取り組みも始めています。

あかゆらぬ花会では、朝食会以外にも、およそ10年前から継続している活動があります。

「やさしくかけてよ、葉っぱにかけないでね」

県道沿いを清掃し、花を植える美化活動。シニア世代が中心となり、顔がみえる関係を築こうと地域ぐるみで取り組んでいます。

ボランティアで清掃する男性

「まちづくり、自分たちが住む場所を自分たちで作っていく」

「人と人がつながる場所がまずないので、そういう場所をまず作って、何か企画して集まるきっかけを作って、すごく重要になると思う」

比嘉幸雄さん

「高齢者が連携すれば、地域づくりに役立てる、地域の課題にも対応できる」

「ゆいまーるの、そういう地域の人たちが助け合う、地域共同体をつくれるのかなということで頑張っている」

互いに思い合い、地域で助け合う「ゆいまーる」。身近な課題に取り組み、支え合うコミュニティーを目指します。

ボランティアの女性

「将来を担う、南城市の宝です」「1人でも多くの子ども達が来てくれたら嬉しいですね」

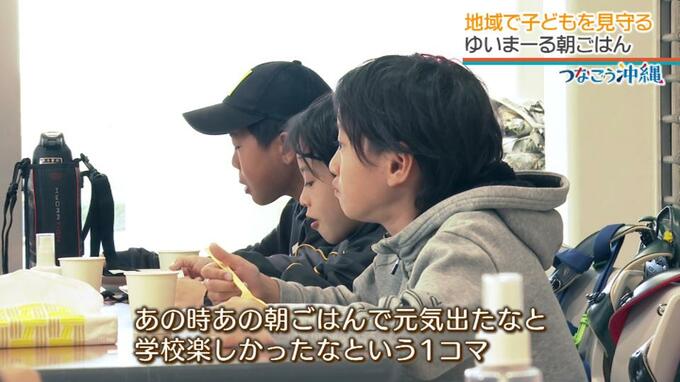

比嘉幸雄さん

「あの時にあの朝ごはんで元気出たなと。学校楽しかったなという1コマがあれば彼らが大きくなって一声きくだけでいいのかなと」

「ゆいまーるという、助け合って生きていくという、地域コミュニティーを作っていければなと。想像できればなと思っています」

地域を繋ぎ、子ども達のお腹と心を満たす朝食会。比嘉さんの活動は、地域の未来へと繋がっていきます。

【記者MEMO】

次回は12月8日と22日、午前7時ごろから南城市の知念図書館で開催予定ということです。