100万人を切らんとする富山県の人口。とりわけ若い女性の県外流出にいかに歯止めをかけるかが課題となっています。こうしたなか、富山大学の学生がこの問題に一石を投じました。ポイントは「リケジョ」の増加と女性管理職の増加です。

学生:「どうすれば、富山県の人口問題の改善を導くことができるのか」

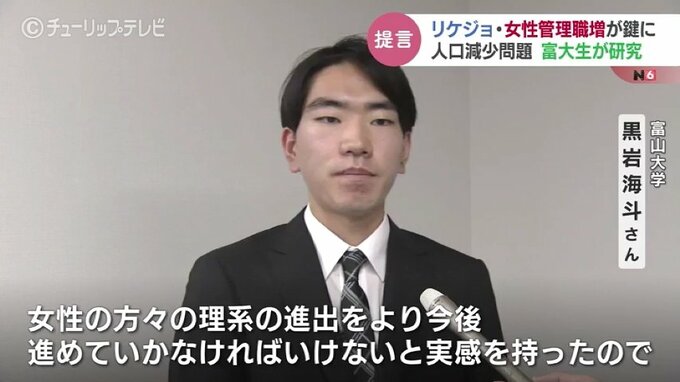

1998年をピークに右肩下がりとなる富山県内の人口減少問題の課題や現状について話すのは、富山大学経済学部・矢島桂准教授のゼミに所属する学生です。

学生らは今回、富山労働局や県庁、それに経済同友会を取材。若い女性と産業構造との関連について調べました。

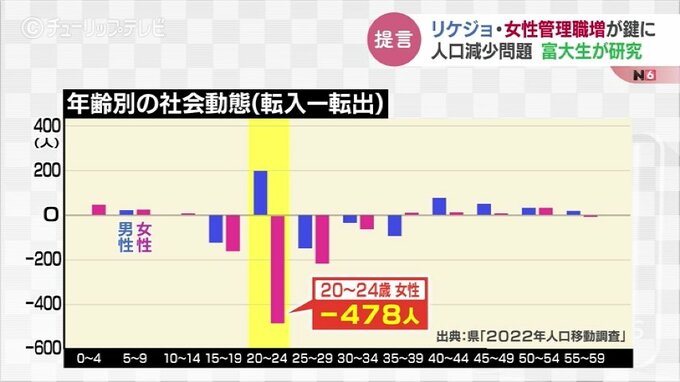

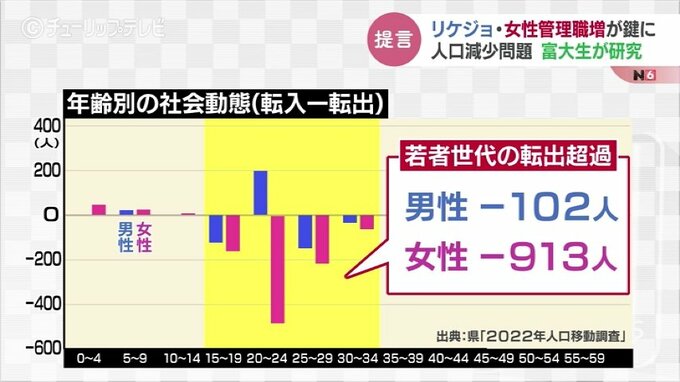

県内の人口を巡っては2022年、20歳から24歳の女性でみると、転出者が転入者を上回り478人が県外へ流出。若者世代と言われる15歳から34歳でみると男女とも転出超過ですが、男性の102人に比べて女性は913人とほぼ9倍となっています。

学生らの調査では、製造業など第2次産業が中心の富山は、文系出身の女性の働く場や能力を生かせる場が少ないうえ、女性管理職割合の低さが転出につながるとの見解を示しました。

そのため、女性管理職登用率の改善を優先的に行うことや、第2次産業に結びつく理系教育の強化。

さらに県の奨学金返還助成制度について民間主体へ移行したほうが良いといった意見があがりました。

学生:「若年女性が転出している現状とこのまま転出が進んだらどうなるのかという深刻さだったり、考えを改めるというか参考にしていただくきっかけになれば」「女性の方々の理系の進出をより今後、進めて行かなければいけないと実感を持ったので、その点をより改善していくことができれば富山県により残っていただけるんじゃないかな」

今回の論文は北陸経済研究所が毎月発行している月刊誌の12月号に掲載される予定です。