原発再稼働を経営再建の柱に 東電の思惑

なぜ東京電力は柏崎刈羽原発の再稼働にこだわるのか。それは再稼働によるコスト削減効果の大きさにある。

東電は、柏崎刈羽原発の1基を動かすと、年間1200億円のコスト削減効果があると主張している。東電の2022年度決算は、1236億円の最終赤字だったので、それに匹敵する規模だ。

LNGや石油など、火力発電の燃料費高が続く中、8兆円にのぼる福島第一原発の廃炉費用を捻出する必要があり、柏崎刈羽原発の再稼働はまさに経営再建の柱として位置付けている。

1~7号機全てが難しいなら「6、7号機だけでも再稼働したい」。再稼働の必要性を唱えているのだ。

政府も原発の再稼働を目指す

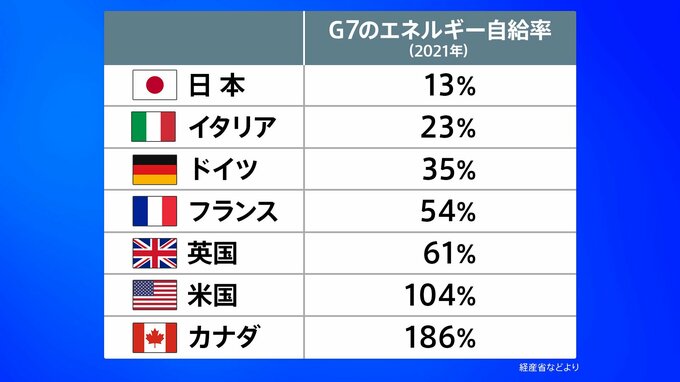

原発再稼働を強力に後押しするのは政府だ。その背景には日本のエネルギー自給率の低さがある。G7のなかで比較しても、13%とダントツで低い。

エネルギー自給率の低い日本が原子力に活路を見出す…日本の動きは国際舞台でも際立っている。

今年4月に札幌市で開かれたG7エネルギー大臣会合では、日本などが共同声明に原子力の利用について盛り込むよう主張。一方、脱原発をしているドイツとイタリアが慎重な姿勢を崩さず、この文章の主語は「原子力の活用を選択する国々」という表現に落ち着いた。

ウクライナ侵攻などによりエネルギー危機が長引くなか、西村経産大臣は「引き続きエネルギーの安定供給と脱炭素化、併せて経済成長の同時達成に向けた取組を強化していきたい」「現実的な対応をしていかなければならない。例えば再エネか原子力かという二者択一ではなく、両方我々としては進めていく」と話し、原子力の重要性も強調している。

政府の強力なバックアップのもと、再稼働を目指す柏崎刈羽原発。稲垣所長は再稼働に向けて「もう一歩だ」とし、規制委の認可や地元理解を得るべく努力を続けていく考えを示した。

見通しのつかない柏崎刈羽原発の再稼働 課題も山積

しかし実際のところ、再稼働の見通しは全く立っていない。なぜなら、柏崎刈羽原発ではその安全対策をめぐってミスや不祥事が立て続けに発生しているのだ。

11月9日にも東電は新たなミスを発表。9月中旬、所員が許可を受けないまま原子炉建屋の手前にある「周辺防護区域」までスマートフォンを持ち込んだという。同じミスは今年1月にも起きている。これ以外にも、IDの不正利用や、書類の誤りなど、イージーミスから安全対策上の不祥事まで自ら墓穴を掘り続けてしまっているのだ。

以下は、柏崎刈羽原発をめぐる近年の出来事を時系列に並べたもの。

2020年

3月〜 複数の侵入検知機器が故障

9月 発電所員が同僚のIDを使い、なりすまして中央制御室に不正入室

2021年

1月 核物質防護設備の機能の一部喪失

同 7号機の安全対策工事の未完了が発覚

3月 規制が侵入検知機器の故障について「最悪なレベル」と判断

4月 規制委が東電に事実上の運転禁止命令

2023年

1月 3号機の審査書類に2号機の内容流用を公表

5月 規制委がテロ対策の改善状況を確認する追加検査の継続を決定

柏崎刈羽原発は現在、再稼働に向けて規制委による追加検査を受けている。今年1月に電気料金の値上げを国に申請した際、今年10月に7号機、2025年4年に6号機を再稼働することを前提としていたが、これも叶わず。

今年10月末の決算発表では「柏崎刈羽原子力発電所の再稼働時期を見通せない」ことから、今年度の業績予想が出せなかった。2023年内の稼働は絶望的な状況だ。

国民負担はいつまで 国民の理解は得られるのか

こうした中、実は東電の直近の業績は好調だ。今年4〜9月期の連結決算は、最終損益が3508億円の黒字で、赤字だった前年から業績が大幅に改善した。

要因のひとつは6月に実施した電気料金の値上げだ。そして値上げされた電気代の負担を抑えるために、国は電気代の補助金として巨額の税金を投入している。税金の元手はもちろん国民負担だ。

東電が再稼働を見込む6、7号機の発電能力は、都内需要の約5%にあたる。電力逼迫が続くなか、再稼働は安定供給の一助となり、電気代の値下げにつながる可能性もある。

いつまで国民負担は続くのか。そして安全対策への国民の理解はいつになったら得られるのか。

東電と柏崎刈羽原発に残された時間はあまりないはずだ。