「アメリカの掲げる民主主義があまりにご都合主義」

かつては世界で何か問題が起こればアメリカが中心となって解決に当たる、“世界の警察”などと言われた時代もあった。しかし…

東京大学大学院 斎藤幸平 准教授

「本来であればアメリカのお家芸である民主主義、人権、公正、ジャスティスという概念が重要なんですが、私が繰り返しアメリカを批判するのは、アメリカの掲げる民主主義があまりにご都合主義に見える。ウクライナの時は民族自決だ、自由だ、民主主義だって言いながら、パレスチナの時にはイスラエルが大事であってパレスチナ問題には言及しない。そういうことがグローバルサウスの国々にしてみれば植民地時代の歴史、暴力の歴史を思い返し、アメリカが言ってることはまた自国の利益じゃないかって…。それが中国やロシアが権威主義にもかかわらず影響力を温存してしまう。そして結局、力と力の争いになる。本来の意味の民主主義を考えないといけない」

「Z世代の新しい価値観が解決していくためのヒント」

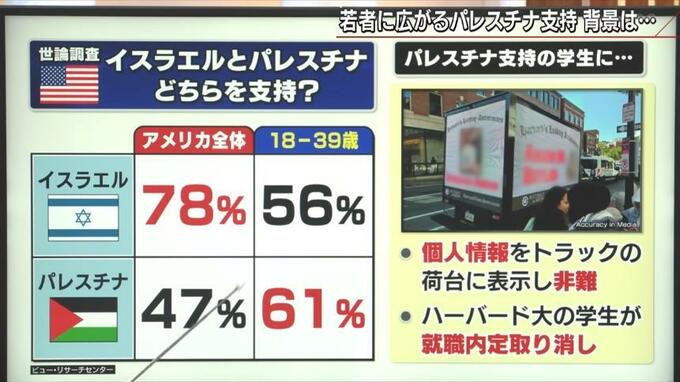

アメリカの世論調査で興味深いデータがある。イスラエルとパレスチナのどちらを支持するかという問いに対して年代で大きく違っている。アメリカ全体で見るとイスラエル支持が78%でパレスチナの47%に勝っている。しかし18歳から39歳で見ると逆転、パレスチナ支持が61%とイスラエル支持の56%を凌いでいる。

ここにポリクライシスへの処方箋があるのではと斎藤氏は言う。

東京大学大学院 斎藤幸平 准教授

「イスラエルとパレスチナの問題で本当の弱者は何だろうか…それを考えるとパレスチナのほうにシンパシーを感じるということで、私もこの変化は興味深いと思っていて、この背景にZ世代が新しい価値感を持ち始めていることにポリクライシスを解決するヒントがあると。危機が深まると、自国優先がまかり通るが、若い人に関しては、この間BLM運動やMetooとか気候変動だとか全部つながっていて、よく『インターセクショナリティ=交差性』という言葉が使われるようになっているが、一つの問題を切り離して考えるのでなくて、このシステムの社会の中で弱い人たちは、人種だったりジェンダーだったり環境被害だったり被害を様々なところで受けているので、他者とそういう形でつながって行けるとZ世代では共有され運動が広がってきている」

(BS-TBS 『報道1930』11月1日放送より)