旧統一教会(世界平和統一家庭連合)に対して政府が出した解散命令請求。教団側は「宗教法人に対する死刑の求刑」として全面的に争う姿勢だ。しかし請求が通り解散命令が下ったとしても“何も変わらない”“何の解決にもならない”といった声もある。

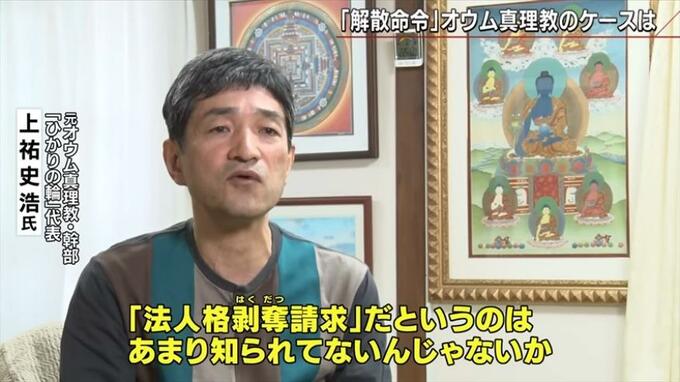

かつて解散命令を出された側にいた人物、元オウム真理教・アレフの幹部だった上祐史浩氏と旧統一教会側にいた人物への独自のインタビューを通して解散命令がどんな意味を持つのか議論した。

「解散命令請求が“解散”だと思っている方がいる」

旧統一教会側が言うように解散命令請求は死刑求刑、つまり“解散命令=死刑”なのか?

過去に解散命令を受けた宗教法人は2つ。その一つである元オウム真理教。オウム真理教は解散命令を受け任意団体となり、その後アレフと名称を変えた。このアレフから分かれ、別団体『ひかりの輪』の代表となった上祐氏。当時オウム真理教の幹部として解散命令請求について感じていたことは、恐れる“以前の問題”だったという。

『ひかりの輪』 上祐史浩 代表

「解散命令請求が教団の“解散”だと思っている方がいるんじゃないかと思いましたね。でも教団は丸々残って(解散命令請求というのは)“法人格剝奪請求”だというのはあまり知られていないかと…」

確かに解散命令が確定したとしても“宗教法人”が“任意団体”となり、税の優遇措置などが受けられなくなることや銀行口座が作れなくなることなど不都合は生じても、団体は存続し活動も継続される。オウム真理教は27年前に解散命令を受け、免税特権などは失われたが道場などは賃貸が多く、固定資産税の影響も小さかったという。幹部だった上祐氏らが恐れたのは解散命令ではなかった。宗教法人を自主解散してでも回避したかったのは集団での活動が制限される破壊活動防止法(破防法)の適用だった。

『ひかりの輪』 上祐史浩 代表

「解散命令への具体的な影響は信者も幹部も実感はなかったんじゃないかと…。(あの時)同時並行で“本当の解散”を実現する破防法適用申請がありまして、結局は棄却され適用されなかったんですが、信者としては凄く意識したと思います。破防法が適用されるかされないか…。しかし宗教法人の解散命令は多くの信者は記憶もないと思います」