「日本が仲介役としての役割を果たしたければ歓迎される」

アメリカともイランとも友好的な日本は、同様にイスラエルともパレスチナとも上手に付き合ってきた。

〇イスラエルとは・・・建国に際して、東アジアで最初に外交を結んだ。2015年には経済関係・協力を強化する包括的な計画を承認している。

〇パレスチナとは・・・2か国共存を支援。経済自立に向けた『平和と繁栄の回廊』構想を提唱。

だからこそ今回も日本の外交が期待されている。

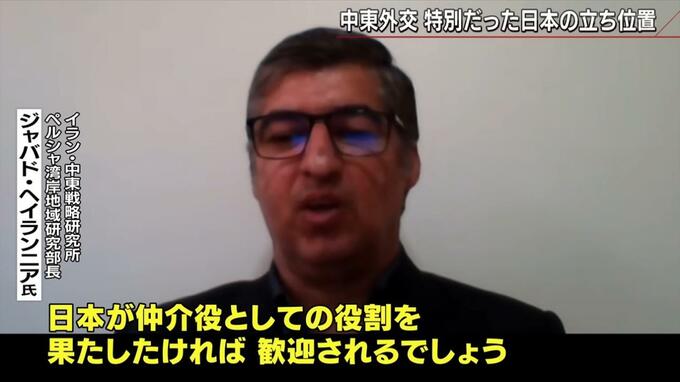

中東戦略研究所ペルシャ湾岸地域研究部長 ジャバド・ヘイラニアン氏

「中東地域における日本のイメージからして、私は中東で日本の仲介に反対する国は無いと思う。なぜなら日本がこの地域で目指している外交政策は平和に基づいたものであり国際的にも地域においても国々の派遣を邪魔するのを避けているからだ。日本が仲介役としての役割を果たしたければ歓迎されるだろう。」

しかし、和平への道は険しいと田中教授は言う。それは仲介以前の問題にある。

慶応義塾大学 田中浩一郎教授

「問題は当事者意識…。パレスチナの場合は、ハマスやイスラム聖戦の他にファタハがあってヨルダン川西岸の自治を担当しているが、ここに断絶がありますし、イスラエルの方は国内がバラバラに荒れてしまって…。リクードだけは大きな政党ですが他は小党分裂の状態。ちょっとした意見の相違で内閣が分裂しかねない。パレスチナの独立国家を認めるなんて言ったら内閣壊れちゃう。和平の雰囲気が当事者に無い時に仲介出来るかっていうと大変…。場を提供することはできると思いますが…」

林芳正氏だったら何ができると思うか聞いた。

自民党・衆議院議員 林芳正 前外務大臣

「まぁ、場を設けて双方から話を聞く。コンペアノートって言うんですが私に話す方がお互いで話すより少し本音の部分が引き出せる…。まぁ最初はそういうところから…、お互い信じてもらってるんだから…」

イランの専門家が期待するような日本の“出番”が来るのはまだ遠いようである。

(BS-TBS 『報道1930』 10月30日放送より)