“ハマスのテロ”と“イスラエルの報復”という図式だった衝突は、“人質の安全・パレスチナの人道”VS“イスラエルの地上戦“という見え方に変わりつつある。国連総会では人道目的の休戦を求める決議案が採択された。

番組ではかつてイスラエルの外務副大臣を務めたヨッシ・ベイリン氏に休戦への展望とガザ地区の今後について聞いた。

すると…、「人道的休戦という選択は全く考えられない」としたうえで、ガザ地区への地上攻撃の目的はハマス独裁からパレスチナ人の完全開放だとし、戦闘後のガザ地区については国連主導による信託統治をした後にパレスチナ国家を目指せばいいと語った。

さらにアラブ諸国がイスラエルを非難していることに対しては、それぞれの国内の世論に配慮しているだけで、ハマスへの愛情など無いとした。

だがこれを受けて慶応義塾大学の田中浩一郎教授は、オスロ合意にも尽力したベイリン氏のいた頃の政権ならパレスチナ国家という発想もあったかもしれないが、現政権にそんな考えは無いとし、“パレスチナ人の完全開放”に関してもイスラエル人がパレスチナ人のことを考えてるとは思えないと語った。

こうした解決の糸口が見えない中東問題で日本は何ができるのか…。実は今、中東で“日本の外交”が注目されているという。そこで、前の外務大臣、林芳正氏をスタジオに招き、日本の中東外交について議論した。

「イスラエル側、アラブ側双方から中立的に見られている」

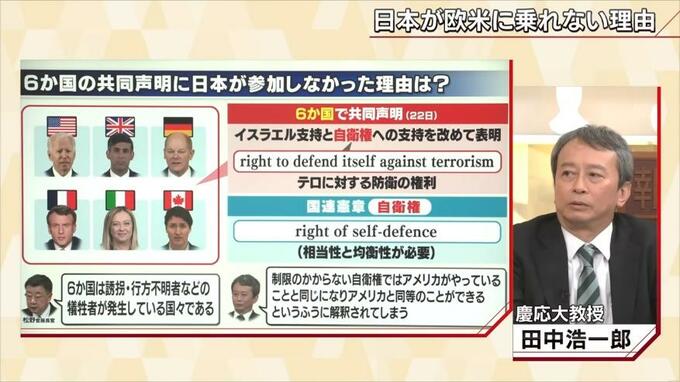

今月22日、G7の中で日本だけが参加しない6か国でイスラエルと自衛権への支持を改めて表明する共同声明が出された。

日本がここに名を連ねていない理由を松野官房長官は「6か国は誘拐・行方不明者など犠牲者が発生している国々である」と説明したが、この説明に田中教授は首をかしげる。

慶応義塾大学 田中浩一郎教授

「日本は北朝鮮との拉致被害者問題に関して、拉致被害の無い国、ヨーロッパなんかもそうですがそういうところを外務大臣なんかが回って拉致を非難してください、声明を出してくださいって言って回ってるんですよ。それと矛盾しちゃうんですよ。その点でも官房長官の説明はマズかったですよ」

この問題に関して前外務大臣の林芳正氏は、“G7の中で日本だけが参加しなかった”という言い回しはニュアンスが違う説明する。

自民党・衆議院議員 林芳正 前外務大臣

「国連に行くといろんな組み合わせがある。その中でアメリカとイギリスとドイツフランス、イタリアがいろいろ話し合っていた。そこに最後にカナダが加わった。結果的にG7の6か国になった。G7でやってて日本が抜けたんじゃないんです。EUも入ってないし…。(中略)官房長官が言ったのは6か国はそういう国にだって言っただけで日本が参加しない理由としていったわけじゃないと思う。(中略――林さんが外務大臣だったら参加したか?)我々、イスラエル側、アラブ側双方から中立的に見られているわけですよ。そういう立場をなるべくキープしながら外交を進めて行く…」

その立場を説明した方が官房長官の説明より良かったのではないかと聞くと、今回の案件ではその説明はしにくいと言葉を濁した。しかし、林氏の言う中立的に見られてきた日本の外交が今、期待されている。