「下処理に手間がかかる」「大きさが規格外」などの理由で、一般的に流通に乗らない魚“未利用魚”をご存じでしょうか。漁の厄介者とされる未利用魚の魅力を、子どもたちに伝えている糸満市の漁師らの取り組みを取材しました。

漁の厄介者『ツノザメ』流通にのらない魚をどう利用?

あさりの出汁が染みたアクアパッツアに、プリっとした食感の冷しゃぶ風サラダー

中学生

「めっちゃうまい、やばい」

保護者

「実際食べて美味しいです、意外でした」

その材料となっているのは『ツノザメ』です!

漁師

「何て言うんですかね、厄介者扱いされている。本命よりもサメの方がずっと多く釣れちゃうことはざらにあるので」

漁の厄介者・ツノザメ。伊豆諸島などでは食用とされていますが、県内では『未利用魚』に位置づけられています。

未利用魚とは「下処理に手間がかかる」「大きさが規格外」など様々な理由で、一般的に流通に乗せられない魚のこと。

第三美富丸 池庄司友範船長

「ツノザメによって道具が傷つくし、トゲが危なくて船に上げるのも面倒くさい、セリ市場に出しても値段が付かないから漁獲物として持って帰るのも億劫だと、そういうことでリリースしたり、破棄してしまったりっていうことが多い」

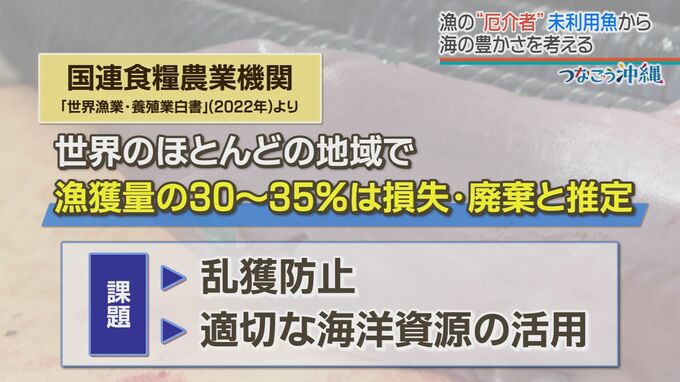

国連食糧農業機関によると、世界のほとんどの地域で漁獲量の30~35%は損失・廃棄されていると推定されていて、乱獲を防ぎ、適切に海洋資源を活用することが課題となっています。

しかし県内では未利用魚がどれくらいいるのか、実態を把握できていないのが現状です。