久富キャスター:

初めての締約国会議が無事に閉会し、成果文書の採択までこぎつけました。

今回の会議の成果や、最終日にまとめられた宣言の意義などについて、長崎大学のレクナ(核兵器廃絶研究センター)の中村 桂子准教授にお話を伺います。

中村 准教授:

よろしくお願いします

久富キャスター:

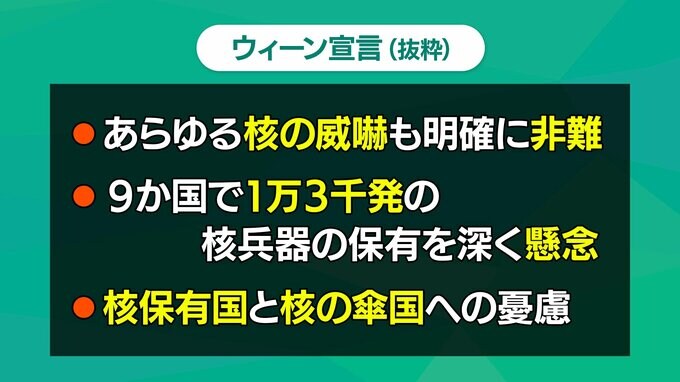

核兵器廃絶に向けた「ウィーン宣言」と「行動計画」が採択されました。まずは「ウィーン宣言」のポイントはどこでしょうか?

中村 准教授:

今回の会議の目的の一つが『核兵器のない世界に向けた非常に強いメッセージを出す』ということです。政治的なメッセージと言ってもいいでしょう。まさにこの ”ウィーン宣言” がそれにあたります。

とりわけ今、ウクライナの情勢──ロシアの侵攻ということを受けて、核軍縮に対して、”強い逆風” が吹き荒れている状況です。

こうした中で、各国が、あらゆる『核兵器の使用』『核兵器を使った威嚇』が、全て明確な国際法違反である、と非難したことは、ロシアの名前は出ていませんけれども、今の状況の中で、非常に強いメッセージであったと思います。

さらにロシアのことだけではなく、世界では9か国、合わせて1万2,000発以上の核兵器が存在しています。こういった ”核の抑止に頼っているこの世界” の危険性というものを懸念しています。

そして核兵器を持っている国だけではなく、日本も含めた核の傘の国が、核軍縮への行動をとっていないことへの憂慮も盛り込まれています。

久富:

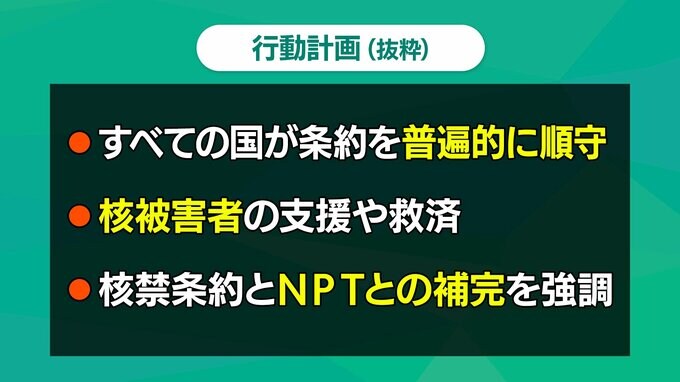

行動計画も採択されました。50項目あるんですが、中村さんが注目するのはどういう所ですか?

中村 准教授:

この行動計画というのは、条約が今回作られ、言ってみれば、ここ(締約国会議)が船出なんですね。もっと先のスパンに向けて、具体的に何に動き出すかということが、非常に細かく行動計画に書かれています。

特に注目すべきテーマとして、今、核兵器禁止条約に正式に入っている国は115か国です。国連加盟国全体から見ると、まだ半分にも満たないわけです。

これ(批准国)をどうやって増やしていくのか、という具体的な計画が書かれています。

それから、条約の柱の一つが、核兵器で──とりわけ核実験でこれまで被害を受けてきた世界中の人々への援助を行う、そして核の使用で汚染された環境を修復するといったことがあります。

では、核の被害者とはいったい誰なのか?どういった援助をするのか?といった具体的な中身はまだ決まっていません。これから作業部会のようなものをつくって検討していくということになりました。

そして最後に、核兵器禁止条約と、もう一つ重要なNPT=核拡散禁止条約というものがあります。NPTの中には5つの核保有国が入っているんですね。アメリカやロシアを筆頭にNPTに入っているいずれの核保有国も、核兵器禁止条約を批准していません。その理由の一つは「NPTは大事。NPTと核兵器禁止条約とは合わない・整合性が取れない」というものです。むしろ「核兵器禁止条約はNPTの邪魔をして阻害している」と非難しています。

久富:

『核兵器禁止条約とNPTが矛盾している』ということですか?

中村 准教授:

(核保有国は)「整合性がない」と言っているわけです。しかし、核兵器禁止条約を支持している国々は「いや、そうじゃない」と。まさにNPTは大事である『NPTには核軍縮義務がある』と言っています。しかし、これがなかなか前に進まない、停滞しています。そこを前に進めていく──いわば縁の下の力持ちとして、大きな風を起こしていくのが核兵器禁止条約なんだ、と。両者はまさに ”協力関係にあるのだ” と主張しているわけです」