多様な性を持つ子どもたちにどう接するべきなのか?

支援を続ける団体のメンバーが自らの体験を語りました。

イベントはLGBTなどの子どもたちの居場所づくりをしている「にじーず」が、9日、松本市で開きました。

「にじーず」で活動を続ける、なぎさんと、ゆずまさん。

「制服」や「プール・水着」などをテーマに、学生時代に直面した自らの体験を語りました。

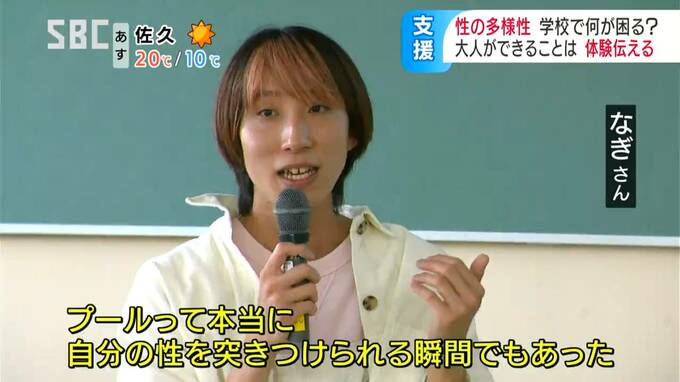

なぎさん:

「プールって本当に自分の性というものを突きつけられる瞬間でもあった。プール(の授業)だけはどうしても出れない。体育の先生に相談したら、『特別な事情がない限り認められません』ときっぱり言われてしまって」

「自分なりにすごく言葉を尽くして伝えた。『それは個人的な事情だから認められません』って言われて」

多様な性を持つ子どもにどう接して行くべきなのか?

そのヒントとなるかもしれない体験も伝えました。

なぎさん:

「学校を辞める感じになりかけていたが、1年間追加で通えたのは、養護教諭の先生のおかげといっても過言ではないぐらいで。そのままに受け止めてくれた」

「『お手洗い悩んでるんだね。そうなんだね』って全部返してくれた。『そうなんだね』っていうのが新鮮過ぎて。『そうなんだね』で返してくれる人がいるんだ」

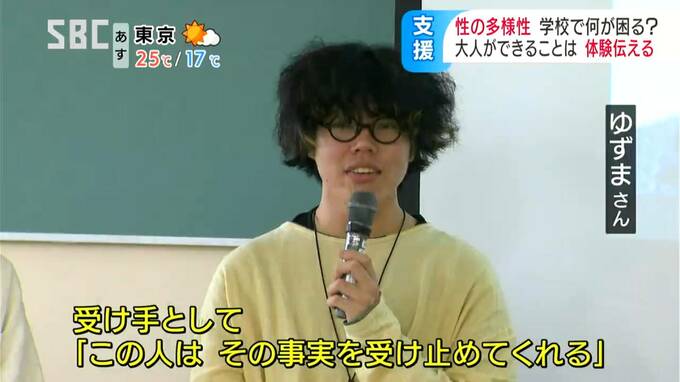

ゆずまさん:

「『そうだったんだ、話してくれてありがとう』みたいなところでも、受け手としては、この人はその事実を受け止めてくれる、そういった部分ってめっちゃ最高じゃないかと思っていて」

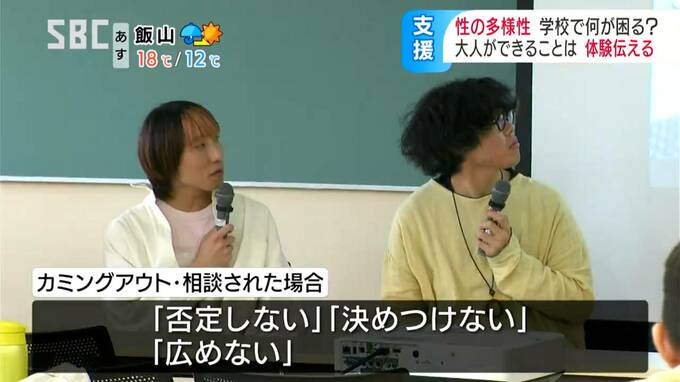

にじーずでは、子どもからカミングアウトや、相談された場合は、否定したり、決めつけないこと。

そして、周りに広めないよう気をつけてほしいと訴えました。

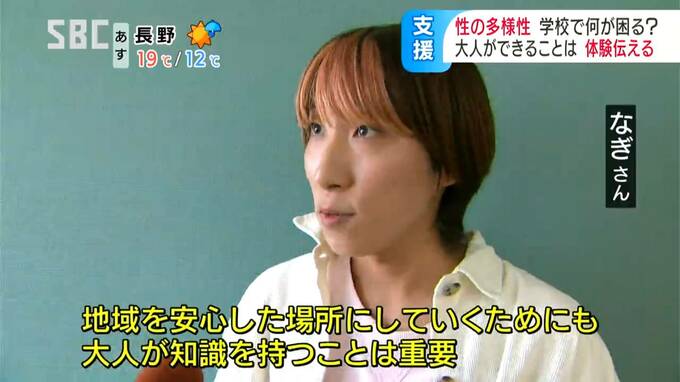

なぎさん:

「周囲の大人が理解がある状態を作っていくことは、ユース(子ども)にとっても重要。地域を安心した場所にしていくためにも、大人が知識を持っていくことは重要だと思うんですね」