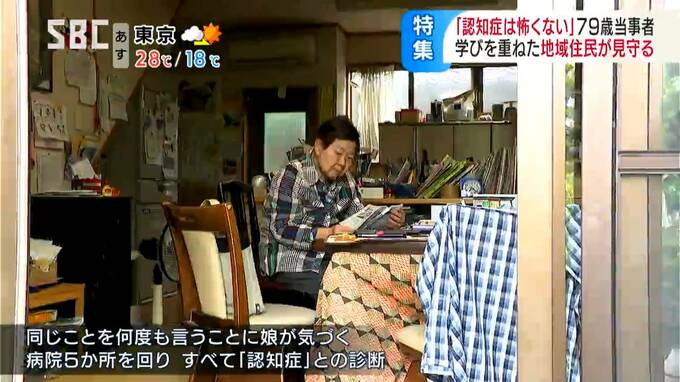

小学校の教師を定年まで勤めあげた春原さん。

3年前に夫に先立たれてから、息子夫婦の家の離れで暮らしています。

食事は息子に作ってもらい、デイサービスに週3回通っていますが、できることは自分でやることを心がけています。

7年前、同じことを何度も言うことに娘が気が付き、病院で「認知症」と診断を受けました。

少しずつ症状が進む春原さんを見守ってきたのが、周囲の人たちです。

近所に住む人が定期的に訪ねてきて、様子を気にしてくれています。

■近所の人:「村中(地域)の方が感心もってくださって、散歩していたよね、けっこう遠くまでこのごろ行っているよねとか、いろいろ皆さんが見守って下さってますね」

春原さんが住む上田市の豊殿(ほうでん)地区には認知症に対する理解が息づいています。

およそ5年前に誕生した食堂「ヒナタボッコ」。

当事者や市民が気軽に交流できる場をという願いから、住民40人ほどが立ち上げ、無償で運営しています。

(キッチンに向かう春原さん)「おはようございます」(調理をするスタッフ)「治子さん ちょっとこれ入れてちょうだい」(春原さん)「ちょっと待って 手を洗ってからね」

春原さんもオープン当初からボランティアの一人として働いていて、定期的に開いている子ども食堂を手伝い、認知症の相談会では中心を担っています。

メンバーのほとんどが、20年以上前から地区で続く勉強会に参加し、認知症への理解を深めてきました。

調理の際、スタッフは春原さんが仕事をしやすいように声を掛けます。

(スタッフ)「輪切りで薄くね」(春原さん)「何ミリくらい?」(スタッフ)「1ミリ1ミリ」

特別養護老人ホームを誘致する際、地域の未来を考えようと勉強会が始まったといいます。

春原さん:「認知症のことも勉強されているから みんなすごく理解をしてくださる 私が忘れているようなこともフォローもしてくださるから」

スタッフ:「治子さんのように生きていきたいという目標ですかね だから怖くはないし、認知症になっても、たぶん地域の人が、お友達も見てくれているんだなと思うので、治子さん見ていると怖くはないですね」

老人ホームの前の施設長で、長年、当事者のケアを続ける櫻井記子(さくらい・のりこ)さんは、認知症と向き合うために何より必要なのは、偏見を取り除くことだと話します。

■老人ホームの施設長を務めた櫻井記子さん:「今まで認知症になって、よりよく楽しく生きられるなんてイメージ持っていなかったと思う。こうなってしまったら施設にいれるしかないとか、その対処に追われているのが実態だと思うが、認知症になる前から(認知症になっても)オープンにして、いい状態で暮らせることができると知っていれば、自分が認知症になったとしても閉じこもらずに、周りのサポート受けながらのびのびと暮らしていける、そのことをみんなが知ることが大事」