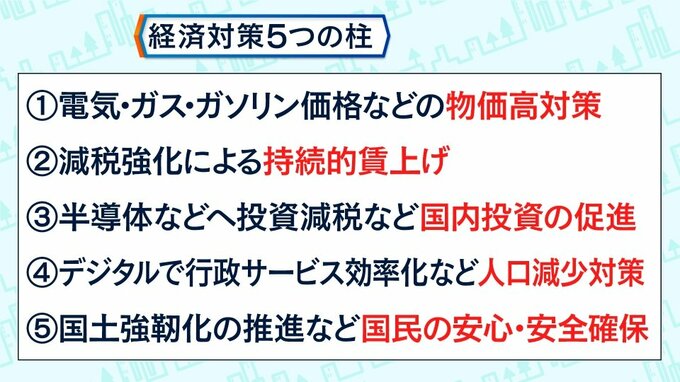

政府は物価高を受けた新たな経済対策について、企業の賃上げや国内投資を促すことなど5つの柱を挙げ、来月中に取りまとめる方針を示した。

5本柱は物価高対策、持続的賃上げと“選挙対策”

「物価高に苦しむ国民に対して、経済成長の成果を適切に還元する」。9月26日の閣議でこう述べた岸田文雄総理大臣はこれに先立ち、物価高への対応や賃上げの促進など、5つの柱を盛り込んだ新たな経済対策を10月末をめどに取りまとめる方針を示した。ところが、公表された5つの柱は、戦略分野の国内投資について新たな減税制度を創設することなど、企業を対象とした負担軽減策が中心で、物価高に悩む家計を直接支援する内容とは隔たりがあった。

2022年10月、社会保険料の支払いが生じる年収106万円の壁は従業員501人以上が対象だったが、101人以上に変わった。適用範囲が拡大されたことで、働く時間を調整する人も増え、人手不足が加速した。これについて、新たに生じる社会保険料を手当で穴埋めするなどした事業主に対して、労働者1人当たり最大50万円の支援を行うという。野村総合研究所によると、年収の壁による働き控えがなくなった場合、経済効果は8兆7000億円に及ぶと試算している。これはGDPの1.6%に相当する規模だ。

「電気・ガス・ガソリン価格などの物価高対策」のほか、「減税強化による持続的賃上げ」、「国内投資の促進」、「人口減少対策」、「国民の安心安全確保」の五つの柱を掲げた。

――またいつものような言葉が並んでいる。

ニッセイ基礎研究所 チーフエコノミスト 矢嶋康次氏:

今、本当にやらなければいけないという話になると、今一番困っているのはインフレで家計だと考えると、「電気・ガス・ガソリン」と「持続的賃上げ」はいいかなと。あとは選挙対策なのではないかという批判もあるのはしょうがないかなと思います。

内閣府が発表した需給ギャップは、日本の潜在的な供給力に対して需要がどれくらい不足しているか、あるいは上回っているかを示すグラフだ。

――ずっと需給ギャップがマイナスだったから、経済対策で埋めなければいけないという議論があったが、4-6月期に0.1%とプラスに転じた。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

頭を変えないといけないと思います。需給ギャップが詰まってくると、今度大きな経済対策をやると、それはまさにインフレ要因になりますし、人手がもっと足りなくなる。経済対策の中身も需給を埋めるという話から供給力を強くするということにお金を使わなければいけないのに、そういうふうになっていますかという疑問はあります。

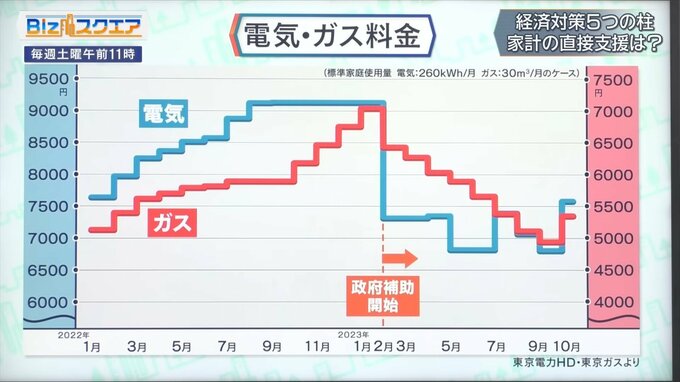

――電気、ガス、ガソリンの補助金は年末までで、この先をどうするかが当然議論になる。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

家計への影響を緩和するのが今回の中身だとすると、ガソリンや電気の話と、もう一つは、ほかに何か支援をする方法があるのかというところだと思います。ガソリンは今年12月まで決まっているので、おそらく延長はほぼ既定路線かなと思います。

――大前提として、賃金の上昇が物価の上昇に追いついてない。賃金上昇が追いつくまでの間、家計支援をするというのが経済対策の一番の目的だ。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

春闘は30年ぶりに上がっているのですが、春闘は年1回しかないので、来年の春まで待たなければいけない。その間何とか耐えようという形で今回の対策が出てくるのだと思います。

――補助金を引き下げた途端にガソリンが上がったものだから、慌てて延長した。補助金を出して価格を抑えるという政策をいつまで続けるのか。

ニッセイ基礎研究所 矢嶋康次氏:

今までつぎはぎ的にやってきたのも限界になってきている一つの例だと思います。一時的なしのぎで、ずっと延長を繰り返すのか、制度的にいろいろなものを変えなければいけないのかという本当はそこの議論をしなければいけないのですが、なかなかそういう話にもなっていないのが残念です。